Hochschulzeitung UNI-INFO

Kontakt

Hochschulzeitung UNI-INFO

Themen

- Das bedrückende Gefühl einer fatalen Komplizenschaft

Der Berliner Soziologe Wolf Lepenies über „Kultur auf Kosten der Politik. Ein deutsches Problem in europäischer Perspektive“

- Zufrieden mit der Verwaltung

Kundenbefragung über die Verwaltung und die Stabsstellen / Von Thorsten Raabe*

Das bedrückende Gefühl einer fatalen Komplizenschaft

Der Berliner Soziologe Wolf Lepenies über „Kultur auf Kosten

der Politik. Ein deutsches Problem in europäischer Perspektive“

|

Wolf Lepenies (links) bei der Podiumsdiskussion seiner Jaspers-Vorlesunge mit dem Diskussionsleiter Prof. Dr. Ulrich Ruschig (Mitte) und Christopf Gödde, einem der zwei Jaspers-Preisträger. Foto: Wilfried Golletz |

Prof. Dr. Wolf Lepenies, Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin,

hielt in diesem Jahr im Rahmen der Karl Jaspers Vorlesungen zu Fragen

der Zeit den Vortrag „Kultur auf Kosten der Politik“, der hier

in Auszügen wiedergegeben wird. Lepenies ist unter anderem Mitglied

der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der American Academy

of Arts and Sciences und der französischen Académie Universelle

des Cultures. Er wurde vielfach ausgezeichnet und ist Ehrendoktor der

Pariser Sorbonne und Offizier der Französischen Ehrenlegion.

Am 17. August 1946 entschuldigt sich Hannah Arendt bei Karl Jaspers, weil

sie ihm seit über einem Monat nicht geschrieben hat. Sie hat es nicht

getan, weil sie Jaspers‘ Schrift „Die Schuldfrage“ gelesen

hat - und von dem Gelesenen verstört ist. Anstoß nimmt sie

daran, dass Jaspers die Verbrechen der Nazis strafrechtlich zu werten

versucht.

Die auferstandene Kultur

Diese Verbrechen lassen sich“ - schreibt Hannah Arendt - „juristisch

nicht mehr fassen, und das macht gerade ihre Ungeheuerlichkeit aus. Für

diese Verbrechen gibt es keine angemessene Strafe mehr; Göring zu

hängen, ist zwar notwendig, aber völlig inadäquat. Das

heißt, diese Schuld, im Gegensatz zu aller kriminellen Schuld, übersteigt

und zerbricht alle Rechtsordnungen. Dies ist auch der Grund, warum die

Nazis in Nürnberg so vergnügt sind; sie wissen das natürlich.“

Karl Jaspers antwortet auf diesen Einwand erst in seinem übernächsten

Brief vom 19. Oktober. Dem Dank für Paketsendungen, die ihm und seiner

Frau ein Leben „wie im Frieden“ ermöglichen, folgt die

Zurückweisung der Kritik, die Hannah Arendt an der „Schuldfrage“

geäußert hat: „Ihre Auffassung ist mir nicht ganz geheuer,

weil die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, unvermeidlich

einen Zug von ‚Größe‘ - satanischer Größe

- bekommt, die meinem Gefühl angesichts der Nazis so fern ist, wie

das Reden vom ‚Dämonischen‘ in Hitler und dergleichen.

Mir scheint, man muss, weil es wirklich so war, die Dinge in ihrer ganzen

Banalität nehmen, ihrer ganz nüchternen Nichtigkeit.“ ...

1946, im gleichen Jahr, da Jaspers‘ „Schuldfrage“ erscheint,

veröffentlicht Friedrich Meinecke „Betrachtungen und Erinnerungen“

mit dem Titel „Die deutsche Katastrophe“. Das Buch wird gelesen,

1949 erscheint bereits die vierte Auflage.

Hat der deutsche Geist die Katastrophe des Nationalsozialismus überstanden?

Meinecke registriert Lebenszeichen: „Man hört von der Gründung

von Kulturbünden und Kulturgemeinden in den Städten, man hört

von Theateraufführungen, in denen vergessene Schätze deutscher

Dramatik wieder in das Licht aufsteigen, und zu den Konzerten, in denen

große deutsche Musik geboten wird, drängen sich junge und alte

Menschen.“ ...

Meineckes naives „Wunschbild“ wird zum Zerrbild, wenn er an

„gute Erfahrungen, die aus dem Dritten Reiche stammen“, erinnert:

„Der schlaue Goebbels wusste ... ganz genau, wie man harmlose Seelen

dadurch einfangen konnte, dass man ein paar gute und preiswerte Artikel

in das Schaufenster der Partei legte. ...“ Dem „schlauen Goebbels“,

der Propaganda mit vorgeblich unpolitischer Kunst betrieb, geht Meinecke

noch posthum auf den Leim, wenn er voller Inbrunst davon spricht, „geistiges

Leben und Ringen um geistige Werte“ wirkten dort am tiefsten, wo

sie sich „am freiesten von politischer Tendenz“ bewegten. Goebbels

ist der unheimliche Pate der Meineckeschen Utopie. Die für Deutschland

charakteristische Sakralisierung von Kunstproduktion und Kunstgenuss,

die zur Entnazifizierung der Nation beitragen soll, verkehrt sich ins

Gegenteil: Über sein militärisch-politisches Ende hinaus wahrt

sie die kulturelle Kontinuität des Dritten Reiches. ...

Nach 1945 erleben Emigranten und Rückkehrer ein Wunder: „Die

auferstandene Kultur“. Diesen Titel trägt ein Essay Theodor

W. Adornos aus dem Jahr 1949. Anlass ist das Erstaunen, dass nach zwölf

Jahren Nazi-Herrschaft von einem Kahlschlag der Kultur in Deutschland

keine Rede sein kann. Statt der erwarteten Stumpfheit, Unbildung und zynischen

Misstrauens ist die Beziehung zu geistigen Dingen intensiver noch als

in den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Am 28.

Dezember 1949 schwärmt Adorno in einem Brief an Thomas Mann von den

Erfahrungen mit seinen Studenten: „Dabei denke ich ... an das Seminar,

das, als eine etwas ungewöhnliche Vorschule zu Hegel, über die

Kantische Transzendentale Dialektik handelt. Was ich da an leidenschaftlicher

Teilnahme finde, entzieht sich der Schilderung, und es liegt sicherlich

an der Sache und nicht an mir, der es ohnehin beim Übereifer der

Studenten recht schwer hat zu Wort zu kommen. ...” 1946 hatte Karl

Jaspers in einem Brief an Hannah Arendt von ähnlichen Erfahrungen

berichtet: „Neulich ein vorzügliches Referat über die ‚Idee‘

bei Plato und bei Hegel, ganz abstrakt, - und dann eine Diskussion, so

erregt und intensiv, als ob es sich um die aktuellsten Dinge handele.“

Adorno wie Jaspers klingen, als ob Friedrich Meinecke in ihnen Sympathisanten

seiner Kultur-Utopie hätte sehen dürfen. In Wahrheit ziehen

beide aus ihren Beobachtungen der geretteten oder der auferstandenen deutschen

Kultur einen Schluss, der von den Befunden Meineckes verschiedener nicht

sein könnte. In dem soeben zitierten Brief fährt Jaspers fort:

„Diese wenigen trefflichen jungen Menschen haben für Politik

gar kein Interesse, sondern nur Verachtung und Misstrauen“ - eine

Beobachtung, die Hannah Arendt an die fatale Politikabstinenz deutscher

Kulturenthusiasten erinnert, die sie selbst noch erlebt hat: „Was

mich an Ihren erfreulichen Seminar-Studenten erschreckt, ist, dass die

nun wieder, wie wir selbst unseligen Angedenkens, an Politik uninteressiert

sind.“ ...

Bruder Hitler

Am 8. September 1933 liest Thomas Mann in einer fränkischen Nazi-Zeitung,

die man ihm „sonderbarer Weise“ geschickt hat, eine Rede des

Führers über „Kultur“: „Erstaunlich. Dieser Mensch,

Exponent der kleinen Mittelklasse mit Volksschulbildung, die ins Philosophieren

geraten ist, ist wahrhaftig eine kuriose Erscheinung. Gar kein Zweifel,

dass es ihm, im Gegensatz zu Typen wie Göhring [sic] und Röhm,

nicht um den Krieg, sondern um ‚die deutsche Kultur‘ zu tun

ist. Die Gedanken, die er darüber, hilflos, sich immer wiederholend,

unter beständigen Entgleisungen und in einem erbarmungswürdigen

Stil, aneinander reiht, sind die eines hilflos bemühten Klippschülers.

Sie könnten rühren, wenn sie nicht von so grauenhafter Unbescheidenheit

zeugten. Nie haben die Mächtigen, die Tatmenschen des Weltgeschäftes,

der Politik sich angemaßt, auf diese Weise die Lehrer eines Volkes,

ja der Menschheit zu spielen.“ ...

Selbstkritische Verstörung und das bedrückende Gefühl einer

fatalen Komplizenschaft sind unverkennbar. Enthüllt nicht die theatralische

Politik des deutschen Faschismus in ihrer Widerlichkeit und Bestialität

eine Wahrheit über die deutsche Kultur und ihre traditionell gepflegte

Anmaßung, nicht nur die notwendige Kompensation der Politik, sondern

die bessere Politik zu sein? Wer an dieser Interpretation zweifelt, der

lese noch einmal jenen ungeheuren Essay mit dem Titel „Bruder Hitler“,

den Thomas Mann im März 1939 wie eine Eruption aus sich herausschleudert:

„Der Bursche ist eine Katastrophe; das ist kein Grund, ihn als Charakter

und Schicksal nicht interessant zu finden ... Muss man nicht, ob man will

oder nicht, in dem Phänomen eine Erscheinung des Künstlertums

wiedererkennen? Es ist, auf eine gewisse beschämende Weise, alles

da: die ‚Schwierigkeit‘, Faulheit und klägliche Undefinierbarkeit

der Frühe, das Nichtunterzubringensein, das Was-willst-Du-nun-eigentlich?,

das halb blöde Hinvegetieren in tiefster sozialer und seelischer

Bohème, das im Grunde hochmütige, im Grunde sich für

zu gut haltende Abweisen jeder vernünftigen und ehrenwerten Tätigkeit

- auf Grund wovon? Auf Grund einer dumpfen Ahnung, vorbehalten zu sein

für etwas ganz Unbestimmbares, bei dessen Nennung, wenn es zu nennen

wäre, die Menschen in Gelächter ausbrechen würden. Dazu

das schlechte Gewissen, das Schuldgefühl, die Wut auf die Welt, der

revolutionäre Instinkt, die unterbewusste Ansammlung explosiver Kompensationswünsche,

das zäh arbeitende Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, zu beweisen,

der Drang zur Überwältigung, Unterwerfung, der Traum, eine in

Angst, Liebe, Bewunderung, Scham vergehende Welt zu den Füßen

des einst Verschmähten zu sehen... Ein Bruder ... Ein etwas unangenehmer

und beschämender Bruder; er geht einem auf die Nerven, es ist eine

reichlich peinliche Verwandtschaft. Ich will trotzdem die Augen nicht

davor schließen ... .“

Es gibt keinen Text deutscher Sprache, in welchem die Folgen der Machtanmaßung

der Kunst wie der künstlerischen Inszenierung der Macht, schmerzlicher

zum Ausdruck kommen als in Thomas Manns von Abscheu und Faszination gemischter

Abrechnung mit seinem „Bruder“ - mit Adolf Hitler. Auf die Anmaßung

der Kultur, die bessere Politik zu sein, antwortet der Größenwahnsinn

einer Politik, die sich als Kultur aufspielt. Goethe als Übervater

- das war die deutsche Sehnsucht; Hitler als Bruder - das wurde die deutsche

Wirklichkeit.

Das geteilte und das einige Deutschland

Zeigte sich im Kulturanspruch der Nazis ein Bruch oder Kontinuität

mit der deutschen Geschichte? Die Diskontinuitätsthese teilt Deutschland:

Dem Land der Hitler, Himmler und Goebbels wird das Land Hölderlins,

Goethes und der Brüder Humboldt gegenübergestellt. Beide Länder

haben nichts miteinander zu tun. Angeblich sind sie noch nicht einmal

Nachbarn. Das geistige und das garstige Deutschland muss besonders scharf

voneinander trennen, wer sich zum Weg in die innere Emigration entschließt.

...

Auf der anderen Seite fehlte es im In- und Ausland nicht an Versuchen,

nach den gemeinsamen Wurzeln deutscher Kultur und deutscher Politik zu

suchen. Mehr noch: Lag nicht vielleicht der Ausgangspunkt der deutschen

Irrwege im Bereich des Geistigen? War Wilhelm von Humboldt ein Vorläufer

Wilhelms II.? Auch das „Innere Reich“ rief Irritationen und

Angst hervor. Der Philosoph George Santayana schrieb, wann immer er sich

mit deutscher Metaphysik beschäftige, laufe es ihm kalt über

den Rücken und ein dumpfes Gefühl der Bedrohung ergreife von

ihm Besitz... .

Verpflanzung ins Europäische

Distanz zur Demokratie, Hassliebe zur Latinität - wobei Frankreich

eine herausgehobene Rolle spielt -, und die Entgegensetzung von Europäismus

und Deutschtum sind Leitideen deutscher Kunstgesinnung und Geistespolitik

im 20. Jahrhundert. Sie sind im hohen Maße mitverantwortlich dafür,

dass der deutsche Geist 1933 nicht nur in Gefahr gerät, sondern darin

umkommt. Diese Leitideen überleben nicht nur bei den Mitläufern

und Sympathisanten des Regimes, sie bleiben in der inneren wie in der

äußeren Emigration lebendig. Sie überstehen auch das Ende

des Zweiten Weltkrieges und prägen künstlerische Entwicklungen

und kunstpolitische Debatten der Nachkriegszeit.

Drei Entwicklungen sind für ihr Absterben verantwortlich: Die zunehmende

Akzeptanz der Demokratie, die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten

und das Zusammenwachsen Europas. Die nationale Idee, an der sich die Kunst

rieb und mit der sie sich verbündete, wurde zum Anachronismus. Nicht

die militärische Niederlage und die politische Katastrophe von 1945

haben dem spezifisch deutschen Komplex von Staat und Kultur, von Macht

und Geist den Boden entzogen, sondern die Erfolgsgeschichte der deutschen

Nachkriegsdemokratie. ...

Nach 1945 waren in der Bundesrepublik Traditionskerne der deutschen Kunst

und Wissenskultur nur noch in Mischformen vorhanden. Es kommt zu einer

Vermengung deutscher und internationaler Wissensbestände und Kunsttraditionen,

die nationaltypische Ausfilterungen kaum mehr gestattet. Diese Mischkultur

wird in hohem Masse konkurrenzfähig. Die Kultur profitiert von der

militärischen Niederlage - und die Politik profitiert von der Kultur.

Die frühe kulturelle Westorientierung der Bundesrepublik nimmt ihre

Integration in das westliche Bündnis vorweg und trägt zu seiner

Stabilisierung wesentlich bei.

Und dennoch steckt auch in dieser Kultur und Politik verknüpfenden

Erfolgsgeschichte ein Stück Ambivalenz. Ich erinnere an den Brief

Adornos an Thomas Mann vom 28. Dezember 1949, aus dem ich am Anfang zitierte.

Im Ernst, schrieb damals Adorno, dächte niemand mehr daran, von Deutschland

aus Geschichte zu bestimmen. Die Deutschen wollten, „im äußeren,

an die Mächte sich halten und durchschlüpfen - und im übrigen

‚tatenarm und gedankenvoll‘ sein, als schriebe man 1800.“

Adorno sah voraus, dass über Jahrzehnte die Deutschen tatsächlich

weniger Politik machen, als mit ihrer Politik in Europa „durchschlüpfen“

würden. ...

Spätestens nach dem Ende des Kommunismus aber und mit der Wiedervereinigung

war es mit dieser selbstverständlichen Entlastung vorbei. Deutschland

wurde dazu gezwungen, seine nationalen Interessen zu definieren und nach

außen zu vertreten. Im Prozess der Wiedervereinigung wurde noch

einmal die Kultur gegen die Politik ausgespielt. Zur unabgetragenen Hypothek

der Wiedervereinigung gehört das Versäumnis, die aus der Protestbewegung

der DDR hervorgegangenen Eliten in politische Führungspositionen

des geeinten Deutschlands bringen. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Auf der einen Seite war das westdeutsche Politikestablishment viel zu

festgefügt, als dass es alternative Politikstile ernsthaft hätte

integrieren wollen. Auf der anderen Seite hatte sich innerhalb der DDR

in Zirkeln, die über lange Jahre nur im Privaten wirken konnten,

ein Verständnis von Politik entwickelt, das diese unter einen Erwartungsdruck

stellte, dem die parlamentarische Demokratie nicht gerecht werden konnte.

Bärbel Bohleys enttäuschter Ausruf, man habe sich Gerechtigkeit

erwartet und dafür nichts bekommen als den Rechtsstaat, war dafür

das Beispiel: Hierin drückte sich die Ablehnung der Parteiendemokratie

aus, die notwendigerweise mit Kompromissen arbeitet und zu Problemlösungen

auf Dauer nicht in der Lage ist. Die sogenannte „alte Bundesrepublik“

wurde mit einem „uralten“ deutschen Politikanspruch konfrontiert,

der sich an Maximal-Maximen orientiert, wie sie in der Kultur durchaus

legitim sind, in der Parteiendemokratie aber nur zerstörerisch wirken

könnten.

Innerhalb einer Generation wird diese gesamtdeutsche Hypothek getilgt

sein. Jetzt steht Europa auf der Tagesordnung - und es scheint, als kehre

nunmehr ein deutsches Problem in europäischer Verkleidung zurück.

Gegenüber den mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten

zur Europäischen Union wurde „Kultur“ lange Zeit als Kompensations-

und Trostbegriff benutzt. Wohlfeiles Kulturlob verdeckte, dass den Kandidaten

sowohl die vollständige politische Partizipation in der Gemeinschaft

als auch die Freiheit des Handels vorenthalten wurden. Auch dieses Problem

wird - nach einer Übergangsfrist - verschwinden. Jetzt treten verstärkt

Kultur-Lobbies auf, die - nicht ohne Berechtigung - darüber klagen,

dass in Europa die Kulturpolitik gegenüber anderen Politikfeldern

vernachlässigt wird. Kulturpolitik soll zu einem konstitutiven Bestandteil

der Europapolitik werden. Dem wird niemand widersprechen. Hier aber droht

zugleich eine Gefahr: Die Behauptung, Europa leite seine Identität

vorrangig aus der Kultur ab, könnte dazu verführen, in Zukunft

Kultur als Kompensation einer gesamteuropäischen Außen- und

Sicherheitspolitik zu nutzen. Nichts aber benötigt Europa im Augenblick

dringender als ein gemeinsames Handeln in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Auch hier kann die Kultur kein Ersatz der Politik sein.

Für Deutschland bleibt die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Überschätzung

der Kultur auf Kosten der Politik ein Problem der deutschen Vergangenheit

bleibt und nicht zu einem Problem der europäischen Zukunft wird.

Zufrieden mit der Verwaltung

Kundenbefragung über die Verwaltung und die Stabsstellen / Von

Thorsten Raabe*

Der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht“. Diese Feststellung

Goethes könnte durchaus auch der Hintergrund eines Projekts sein,

das die Universitätsverwaltung im vergangenen Jahr startete: eine

Messung der Dienstleistungsqualität der zentralen Verwaltung der

Universität Oldenburg. Ziel des Projekts war es, Anhaltspunkte

für die Verbesserung von Verwaltungsprozessen und -leistungen zu

finden sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Universität auf der

Grundlage eines langfristigen Organisations- und Personalentwicklungsprozesses

zu fördern.

Für die Organisation des Projekts wurde ein Team zusammengesetzt,

das dem Lehrstuhl für Absatz und Marketing die Aufgabe übertrug,

die Studie praktisch durchzuführen. Das Team entschied sich, neuere

Entwicklungen in der Verwaltungsforschung aufzugreifen und die Qualität

des Verwaltungshandelns am Zufriedenheitsurteil der internen „Kunden“

über die Leistungen der internen „Anbieter“ zu messen.

Interne „Anbieter“ von Verwaltungsdienstleistungen waren im

Rahmen der Untersuchung die Dezernate 1 bis 5 sowie die Stabsstellen

Presse & Kommunikation, Akademisches Auslandsamt, Rechtsberatung,

Dialog, Kooperationsstelle Universität-Gewerkschaften und Arbeitssicherheit.

Als interne „Kunden“ wurden alle Universitätsangehörigen

einbezogen: ProfessorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, StudentInnen

sowie die MitarbeiterInnen des technischen und des Verwaltungsdienstes.

Für jede Zielgruppe wurde ein individueller Fragebogen entwickelt,

der die Zufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit der internen Dienstleistungsanbieter

(dem „Können“), dem Ablauf der Dienstleistungserstellung

(Eingehen auf individuelle Probleme, Schnelligkeit etc.) und dem Ergebnis

der für sie relevanten Dienstleistungen ermittelte. Einschränkungen

waren allerdings dahingehend vorzunehmen, dass eine Reihe von Verwaltungsleistungen

aufgrund gesetzlicher Regelungen oder Anordnungen im Ergebnis eindeutig

festgelegte Vollzugsaufgaben sind. In diesen Fällen verfügen

die VerwaltungsmitarbeiterInnen kaum über Handlungsspielräume

bei der Gestaltung des Ergebnisses (Beispiel: Vollzug einer Personaleinstellung)

und können somit auch keinen Einfluss auf die (Un-)Zufriedenheit

mit dem Ergebnis nehmen. Aus diesem Grund wurde in der Studie der Schwerpunkt

auf die Messung der Zufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit der

Verwaltungseinheiten und dem Ablauf der Verwaltungsdienstleistung gelegt.

Die Auswertung der Befragung zeigt ein breites Spektrum der Zufriedenheitsurteile

mit der Verwaltungsleistung. Insgesamt beteiligten sich rund 500 Beschäftigte

der Universität (Rücklaufquote: 23 Prozent) und 360 StudentInnen

an dieser Befragungsaktion. Das globale, alle Leistungen der zentralen

Verwaltung übergreifende Zufriedenheitsurteil betrug 60,5 Prozent

auf einer Skala von 0 Prozent (= sehr unzufrieden) bis 100 Prozent (=

sehr zufrieden). Zur Einordnung dieses Wertes lässt sich das „Kundenbarometer“

als regelmäßig erhobene nationale Zufriedenheitsstudie heranziehen:

im Vergleich mit den (Extrem-)Werten für den Bahnfernverkehr (45

Prozent) und KfZ-Versicherungen (71 Prozent) befindet sich die Universitätsverwaltung

mit diesem Wert im oberen Mittelfeld der erhobenen Dienstleistungsanbieter

(Stand 2001/2002); ermutigend ist, dass der Vergleich mit den Stadt-

und Kreisverwaltungen (51 Prozent) deutlich zugunsten der Universitätsverwaltung

ausfällt.

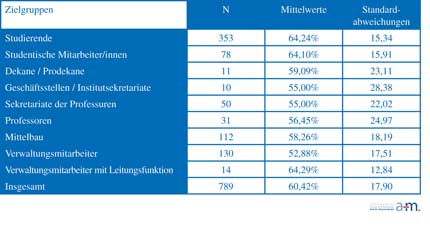

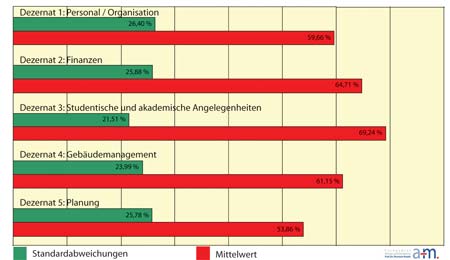

Schlüsselt man die Gesamturteile nach den internen Anbietern auf,

so ergeben sich deutliche Unterschiede. Wie der Abbildung zu entnehmen

ist, variiert das Spektrum der Zufriedenheitsurteile für die Dezernate

von 53,86 Prozent bis 69,24 Prozent. Die unerwartet starken Unterschiede

werfen die Frage auf, ob diese ausschließlich auf Unterschiede

der jeweiligen Dienstleistungsqualität zurückzuführen

sind. Anhaltspunkte für systematisch begründete Unterschiede

ergeben sich, wenn die Zufriedenheit der internen Zielgruppen betrachtet

wird (Tabelle): Überdurchschnittlich zufrieden urteilten die Studierenden

und die Leitung der Verwaltung. Im Gegensatz dazu sind die „Kunden“

in den (ehemaligen) Fachbereichen und die Verwaltungsmitarbeiter deutlich

unzufriedener. Unsicherheit und Unzufriedenheit angesichts der laufenden

Organisationsreform kommt hier vermutlich verstärkt zum Tragen.

Auch nimmt die Zufriedenheit mit der Dauer der Zugehörigkeit zur

Universität ab. Dies lässt den Schluss zu, dass die Gesamturteile

für die einzelnen Dezernate und Stabsstellen auch durch deren jeweilige

„Kunden“struktur bestimmt sind. Die Betrachtung der (Un-)Zufriedenheit

der Kundengruppen fördert dann auch unterschiedliche Schwerpunkte

zu Tage: Wird von Seiten der Studierenden vor allem eine bessere Leistung

im Zusammenhang mit Problemen und Fragestellungen der Studienförderung

sowie des Auslandsstudiums erwartet, stehen für die Dekane und

Professoren Verbesserungswünsche bei der Abwicklung von Finanzierungsfragen

und Raumnutzung im Vordergrund; bei den MitarbeiterInnen in der Verwaltung

dominieren Unzufriedenheiten mit der Bewertung und Eingruppierung des

Arbeitsplatzes, während auf Ebene der Instituts- und Lehrstuhlsekretariate

die Kommunikation mit der Verwaltung und die Leistungen im Weiterbildungsbereich

besonders kritisch bewertet werden.

Es ist zu folgern, dass es nicht den mangelhaften internen Dienstleister

gibt, sondern dass vielmehr eine stärkere Ausrichtung der einzelnen

Verwaltungsleistungen an den unterschiedlichen Erwartungen ihrer Abnehmergruppen

erforderlich ist. Es zeigte sich, dass die Universitätsmitglieder

mit der Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter insgesamt zufriedener sind

als mit Merkmalen des Prozesses der Leistungserstellung wie z. B. „Schnelligkeit“

und „Erreichbarkeit“. Die Verwaltung sollte deshalb verstärktes

Augenmerk auf die Organisation ihrer internen Abläufe werfen.

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse sind gegenwärtig umfassende

Maßnahmen in Richtung einer kundenfreundlicheren und zugleich

effizient arbeitenden Verwaltung in Vorbereitung.

*

Prof. Dr. Thorsten Raabe,

*

Prof. Dr. Thorsten Raabe,

Fachgebiet Absatz und Marketing,

Institut für Betriebswirtschaftslehre

und Wirtschaftspädagogik.