Aktuelles

Kontakt

Veranstaltungen

- 08.01.202618:30 Uhr

Infoveranstaltung: "Risikomanagement und Finanzanalyse (M.Sc)"

Für das Risikomanagement und die Finanzanalyse braucht es profunde Kenntnisse in vielen Disziplinen: Gefragt ist mathematisches und wirtschaftswissenschaftliches Wissen, aufsichtsrechtliche Vorgaben sind ebenso zu berücksichtigen wie Marktentwicklungen. Mit diesem Masterstudiengang qualifizieren Sie sich fachlich für verantwortungsvolle wert- und risikoorientierte Aufgabenwert- und risikoorientierte Führungsaufgaben sowie für die Strategieberatung - bei Versicherungen, Banken und anderen größeren Unternehmen.

- 11.01.202611:00 Uhr

"Goldstrand"

In ihrem neuen Roman fügt Katerina Poladjan Splitter des alten Europas zu einem heiter-melancholischen Bild der Gegenwart: An der bulgarischen Schwarzmeerküste entsteht in den 1950er Jahren der Ferienort Goldstrand, geplant als Platz an der Sonne für alle. Auf der Baustelle wird Eli gezeugt. Sechzig Jahre später hat er seine größten Erfolge als Filmregisseur längst gefeiert und liegt auf der Couch seiner Analytikerin in Rom und erzählt um sein Leben. Moderation: Ella Margaretha Karnatz

- 13.01.202616:00 Uhr

Ringvorlesung - Diskursgewitter Demokratie und Menschenrechte stärken: Bildung als Antwort auf Rechtsextremismus?

Die Ringvorlesung beleuchtet, welche bildungspolitischen Antworten es gibt, um Demokratie und Menschenrechte zu stärken. Sie richtet sich aus einer interdisziplinären Perspektive an Studierende, Lehrende, Bildungsverantwortliche, Multiplikator*innen und alle Interessierten. Mecheril spricht über die Verknüpfung von Rassismuskritik und Demokratie und den Zusammenhang zur politischen Bildung. Die Veranstaltung findet in der Exhalle (Johannisstr. 6, 26121 Oldenburg) statt.

- 13.01.202618:30 Uhr

Infoveranstaltung: "Bildungs- und Wissenschaftsmanagement (MBA)"

Es wird Management-Know-how vermittelt, um Hochschulen, Bildungseinrichtungen und (Forschungs-)Projekte verantwortlich zu gestalten und zu steuern. Die Themen reichen von Angebotsentwicklung und digitaler Bildung bis zu Governance und Transfermanagement. Ob in einer kompakten Weiterbildung oder im Master of Business Administration - bei allen Formaten profitieren Sie von exzellenter Lehre, praxisorientierter Projektarbeit und dem engen Austausch mit Lehrenden und Mitstudierenden. -

- 14.01.202617:00 Uhr

Gruppenberatung: "Lehramt studieren "

Sie überlegen Lehramt zu studieren, haben aber noch offene Fragen? In dieser Gruppenberatung erhalten Sie Informationen - zum Studienaufbau der verschiedenen Schulformen, - zu den Fächerkombinationsvorgaben, - zu Studienvoraussetzungen und - zur Bewerbung an der Universität Oldenburg Berater*innen der Zentralen Studien- und Karriereberatung beantworten Ihre individuellen Fragen.

- 14.01.202618:30 Uhr

Infoveranstaltung: "Informationsrecht (LL.M.)"

Cloud-Computing und eCommerce schaffen neue Vertragsbeziehungen, im Smart Home oder bei autonomen Maschinen ist die Haftung zu klären und Datenschutz wird zur umfassenden Anforderung. Die rasante Digitalisierung erfasst fast alle Lebensbereiche - und wirft zahlreiche neuartige Rechtsfragen auf.

Pressemitteilungen

Veranstaltungsankündigung

- 167/25 22. Dezember 2025 Veranstaltungsankündigung Roboter oder „Roboterin“: Welchen Einfluss das Geschlecht von Geräten hat Vortrag der Universität Oldenburg zum Thema Pflegerobotik mit Roboter Ameca

- 163/25 1. Dezember 2025 Veranstaltungsankündigung Werkstattberichte zur antisemitismuskritischen religiösen Bildung

- 161/25 28. November 2025 Veranstaltungsankündigung Universitätspredigt zu Demokratie Systematische Theologin Ulrike Sallandt spricht in Lamberti-Kirche

- 159/25 26. November 2025 Veranstaltungsankündigung Kunst zum Hören

- 158/25 24. November 2025 Veranstaltungsankündigung Podiumsdiskussion zu Hannah Arendt Zum 50. Todestag der berühmten Denkerin kommen die Autorin Franziska Augstein und der Philosoph Manfred Geier nach Oldenburg

- 157/25 20. November 2025 Veranstaltungsankündigung Tagung zu Corona-Spätfolgen

- 156/25 19. November 2025 Veranstaltungsankündigung Konzert mit Uraufführungen an der Universität Institut für Musik setzt preisgekrönte Kompositionen in Szene

- 154/25 17. November 2025 Veranstaltungsankündigung Was Krankenhausserien über die Gesellschaft verraten Vortrag der Universität Oldenburg im CORE

Personalie

- 166/25 19. Dezember 2025 Personalie Renommierter Pädagoge Hilbert Meyer verstorben

Verschiedene

- 165/25 11. Dezember 2025 Hochschulpolitik Gemeinsam in die Zukunft blicken: Akademische Senate der Universitäten Bremen und Oldenburg tagen erneut gemeinsam

- 164/25 10. Dezember 2025 Studium und Lehre Sehr gutes Zeugnis für Oldenburger Psychologie Masterstudium „Neurocognitive Psychology“ mit Spitzenwerten im aktuellen CHE-Ranking – Department für Psychologie bei Forschungsindikatoren stark

- 162/25 1. Dezember 2025 Forschung Wie bedroht ist das Saterfriesische? Neues DFG-Projekt gestartet – Forschungsteam der Universität Oldenburg untersucht Familienverbände im Saterland

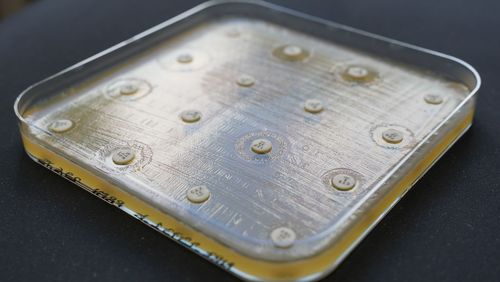

- 160/25 26. November 2025 Forschung Neues KI-Modell hilft dabei, Antibiotikaresistenzen zuverlässiger zu erkennen Forschende entwickeln Tool, das deutlich bessere Ergebnisse liefert als bisherige Methoden

- 155/25 17. November 2025 Studium und Lehre Universität vergibt Deutschlandstipendien

- 153/25 14. November 2025 Forschung / Wissenschaftliche Tagung Spanischer Botschafter in Großbritannien trifft Oldenburger „Prize Papers“-Projektteam Projektleiterin Dagmar Freist stellte Projekt in London vor