Forschungsschwerpunkt der Fakultät I

Ansprechpartnerin:

Prodekanin für Forschung

Forschungsschwerpunkt der Fakultät I

Partizipation und Bildung

Im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts, der die Forschung der drei Institute der Fakultät I vereint, steht Forschung zu Bildung und sozialer Ungleichheit aus sozial- und bildungswissenschaftlichen Perspektiven im Fokus. Das Forschungsspektrum umfasst grundlagen- und anwendungsorientierte regionale, überregionale und Internationale (z. T. multidisziplinäre) Kooperationsprojekte.

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive steht die Analyse von Bildungsungleichheiten im Mittelpunkt. Dabei werden Fragen nach der intergenerationalen Mobilität von Bildung und sozialem Status, nach den Dynamiken von Bildungsungleichheiten im Lebenslauf und nach den konkreten Diffusionskanälen von Ungleichheit bearbeitet. Zudem geht es um die Kumulierung und Verfestigung sozialer Benachteiligungen, da nicht passende Profile von Bildung oftmals mit Benachteiligungen und Ausgrenzung in anderen Feldern einhergehen. Dies wirft die Frage auf, wie der Kumulierung von Benachteiligungen durch eine Weiterentwicklung von Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitiken entgegengewirkt werden kann und welche Bedeutung hierbei internationalen Organisationen wie der EU oder der OECD zukommt.

Aus bildungswissenschaftlicher Perspektive geht es um die Analyse von systemischer Durchlässigkeit und Bildungsteilhabe. Dabei stehen zum einen die institutionellen und strukturellen Barrieren und Nahtstellen des Bildungssystems selbst, die zu Selektivität, zu Bildungsabbrüchen und zu mangelnder Partizipation unterrepräsentierter, bildungsbenachteiligter und beeinträchtigter Gruppen führen, im Fokus. Zum anderen wird den Strukturen, Prozessen und Wirkungen bildungspolitischer und pädagogischer Interventionen zur Teilhabe und Inklusion und zur Qualitätsverbesserung im Bildungssystem nachgegangen. Darüber hinaus wird dazu geforscht, wie erfolgreiche Bildungsverläufe, -prozesse und -übergänge von Kindern und Jugendlichen sowie personale und soziale Kompetenzen gefördert werden können.

Die in mehreren großen Forschungsprojekten verfolgten Perspektiven spiegeln sich inzwischen in verschiedenen Promotionsprogrammen wider. Aber auch darüber hinaus hat die Förderung von Wissenschaftler*innen in Qualifikationsphasen einen besonderen Stellenwert an der Fakultät I.

Aktuell werden die Promovierenden institutsübergreifend durch verschiedene Angebote der folgenden Promotions- bzw. Graduiertenkollegs unterstützt:

- Graduiertenkolleg „Lehrkräftebildung 2040“ (Grako 2040)

- Promotionskolleg „SPARK – Sicherung der schulischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit kombinierten Beeinträchtigungen unter besonderer Berücksichtigung sozial-emotionaler Entwicklungsrisiken“

- Graduiertenkolleg „Social Embeddedness of Autonomous Cyber Physical Systems“ (SEAS)

Zukünftig sollen gemeinsame nationale und internationale Verbundprojekte aus den vorhandenen Kooperationen und darüber hinaus entstehen.

In den folgenden Abschnitten und Seiten finden Sie eine Beschreibung der Institute, ihrer Forschungsschwerpunkte sowie eine Übersicht der aktuell laufenden Drittmittelprojekte.

Institut für Pädagogik

Forschungsstruktur des Instituts

Die bildungswissenschaftliche Forschung knüpft an das von der Universität ausgewiesene Leitthema „Gesellschaft und Bildung“ an. Sie leistet wichtige Beiträge zu den Schwerpunkten „Partizipation und Bildung“ und „Professionalisierungsprozesse in der Lehrerbildung“.

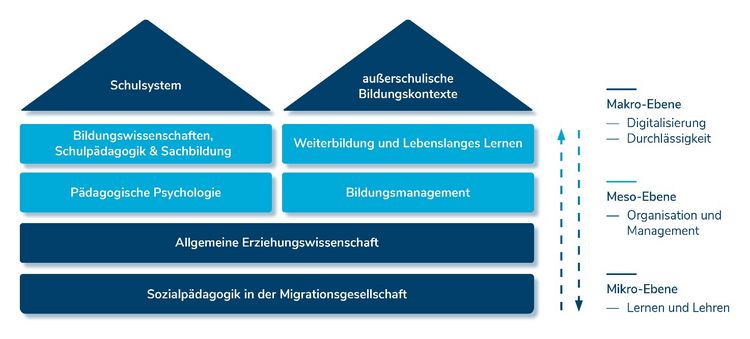

Die fachlichen Schwerpunkte liegen im Bereich des Schulsystems sowie den außerschulischen Bildungskontexten. Das besondere Interesse gilt den Erwartungsansprüchen an ein inklusives Bildungssystem, das den Prinzipien der individuellen Befähigung und des Lernens in Gemeinschaft Rechnung trägt. Vor diesem Hintergrund werden die Themen Digitalisierung und Inklusion und deren Verbindungen fokussiert. Schwerpunktübergreifend werden die hieraus entstehenden Forschungsfragen entlang der Makro-Ebene (digitale Transformation, Durchlässigkeit und gesellschaftliche Teilhabe), der Meso-Ebene (Organisation und Management von Bildungsinstitutionen) und der Mikro-Ebene (Lehren und Lernen in inklusiven Bildungsräumen) bearbeitet (siehe folgende Abbildung). Die Forschungsprojekte sind sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung zu verorten und verfolgen dabei auch einen partizipativen Ansatz in Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus der Bildungspraxis.

Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik

Forschungsstruktur des Instituts

Seit seiner Gründung hat das Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik einen Schwerpunkt in der empirisch-angewandten Forschung für eine evidenzbasierte sonder- und rehabilitationspädagogische Praxis der Prävention, Intervention und Rehabilitation. Aufgrund von komplexen, multikausalen Problemlagen im sonder- und rehabilitationspädagogischen Feld und der damit verbundenen Diversifizierung des Fachs sind plurale inhaltliche und forschungsmethodische Schwerpunkte und Akzentsetzungen erforderlich und sinnvoll.

Die Forschungsaktivitäten des Instituts unterstützen das Profil der Fakultät, „Partizipation und Bildung“, und verfolgen es unter den folgenden sonderpädagogischen Schwerpunktsetzungen:

„Barrieren, multiple Benachteiligungen und Beeinträchtigungen“. In diesem Schwerpunkt werden die spezifischen Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Menschen mit (drohenden) multiplen Beeinträchtigungen erfasst und empirische Studien durchgeführt, die die Interaktion von Dimensionen und individuellen Faktoren im Entwicklungsverlauf klären sowie sonder- und rehabilitationspädagogische Handlungsmöglichkeiten identifizieren. Die Identifikation, Konzeption und Evaluation sonder- und rehabilitationspädagogischer Handlungsmöglichkeiten zur Prävention, Intervention und Rehabilitation für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit (multiplen) Beeinträchtigungen stehen in diesem Schwerpunkt im Zentrum.

„Professionalisierung in der Fachkräftebildung“. Dieser Schwerpunkt fokussiert die vertiefte Qualifizierung von Sonderpädagog*innen, Rehabilitationspädagog*innen und anderer Professionen (Lehrkräfte allgemeiner und beruflicher Schulen, pädagogische Fachkräfte in der außerschulischen Bildung) auf der Basis internationaler, empirisch fundierter und reflektierter Professionalisierungsmodelle.

„Digitalität und Assistive Technologien“. Das Ziel der Bemühungen des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik besteht in diesem Schwerpunkt sowohl im Erfassen der Prozesse der Digitalisierung und ihrer Folgen auf Partizipation und Bildung als auch die Entwicklung neuer Lösungen digitaler Unterstützung, deren Evaluation und Implementation. Die Forschung bezogen auf Assistive Technologien fokussiert hierbei die passgenauen, interdisziplinären Versorgungsprozesse und die Auswirkungen ihrer Implementierung.

„Kommunikation“. Der Schwerpunkt „Kommunikation“ besitzt eine hohe Relevanz für die Entwicklungsmöglichkeiten angesichts von Barrieren, multiplen Benachteiligungen und Beeinträchtigungen. Der Aufbau eines inklusiven Systems für eine nachhaltige Bildung (UN-BRK, SDG Ziel 4) erfordert ein vertieftes Verständnis von Kommunikation, das an den Schnittstellen zu den anderen drei Schwerpunkten intensive Forschungsaktivitäten generiert (z. B. Komorbidität und Sprache, Kommunikation als Medium und Gegenstand der Professionalisierung, Unterstützte Kommunikation durch assistive Technologien).

Hierzu bestehen im Institut bereits bundesweit sowie international sichtbare Expertisen und Forschungsaktivitäten.

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat am Institut einen besonders hohen Stellenwert. Für Nachwuchswissenschaftler*innen besteht die Möglichkeit, entsprechende Unterstützungsangebote zur Weiterqualifikation, z. B. im Rahmen des Promotionskollegs „SPARK“, des Doktorandenzentrums des Instituts (DOZ), der Fachgruppen-Doktorandenzentren (Fachgruppen-DOZ) sowie der Graduiertenschule „3GO“, zu nutzen.

KoggE als zentrale Einrichtung am Institut. Das inklusive Kompetenzzentrum für die gemeinsame, ganzheitliche Entwicklungsförderung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter (KoggE) vereint Angebote der angewandten Forschung, der praxisnahen Lehre sowie der Vernetzung in die Region über Professionalisierungsangebote und forschungsgebundene Dienstleistungen. Das Kompetenzzentrum geht aus dem ehemaligen Ambulatorium für ReHabilitation hervor.

Institut für Sozialwissenschaften

Forschungsstruktur des Instituts

Für die Sozialwissenschaften stehen Fragen der gesellschaftlichen Differenzierung sowie die kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Zentrum des Interesses. Bei der Analyse aktueller Herausforderungen setzen die Oldenburger Sozialwissenschaften auf eine Verknüpfung von Soziologie und Politikwissenschaft und orientieren sich am zentralen Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen: Während die Soziologie gesellschaftliche Ordnungen (und ihre Bedrohungen) als Bedingung und Folge situativen Handelns bzw. Kommunizierens analysiert, stehen für die Politikwissenschaft das Studium politischer Handlungs- und Entscheidungsprozesse und damit die Bedingungen und Folgen kollektiven Handelns im Mittelpunkt. Damit werden die Ordnungen moderner Gesellschaften und ihre Bedrohungen durch eine Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts aus politikwissenschaftlicher und soziologischer Perspektive analysiert.

Hierbei bauen die Sozialwissenschaften in Oldenburg auf einem Theorie-Methoden-Fundament auf, das den Zusammenhang von Institutionen und Vergesellschaftungsprozessen aus der Perspektive der Gesellschafts- und Demokratietheorie zu durchdringen sucht und mit einer soliden methodischen Basis verknüpft. Diese Engführung von Methoden und Theorien wird in dem Anspruch einer theoriegeleiteten empirischen Forschung gebündelt. Das Ziel der empirischen Forschungen besteht darin, theoretische Erkenntnisse durch empirische Analysen zu hinterfragen und zu fundieren.

Die allgemeine Frage nach den Bedingungen, Formen und Bedrohungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird für zwei Gegenstandsbereiche spezifiziert:

(1) Wissen und Organisation: Bei diesem Thema werden die Voraussetzungen und Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Differenzierung untersucht. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Einführung und Nutzung digitaler Medien in unterschiedlichsten wissensbasierten Produktions- und Innovationsprozessen. Damit gehen Fragen der Sinnstiftung durch Arbeit und der Verfügbarkeit materieller Ressourcen einher.

(2) Soziale und politische Ungleichheiten: Hier liegt der Fokus auf der Verteilung von Ressourcen, Gelegenheiten und Risiken in unterschiedlichen, zunehmend digitalisierten gesellschaftlichen Feldern. Damit hängen auch die Möglichkeiten des Zuganges zu sozialen Gütern und sozialen Positionen zusammen, die mit ungleichen Macht- und Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind.

Beide Themenbereiche zusammen prägen nicht nur das Lehrangebot des Instituts - insbesondere in den Vertiefungsbereichen der Bachelorstudiengänge und des Masters -, sondern auch die Forschungsaktivitäten, etwa in Dissertationsprojekten und drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten.

Mit dem Oldenburger Labor für experimentelle Sozialforschung (OLExS) verfügt das IfS über die Ressourcen und die technische Ausstattung zur Durchführung sozialwissenschaftlicher Entscheidungsexperimente unter Laborbedingungen (experimente.uni-oldenburg.de), im Feld sowie eingebettet in repräsentativen Online Befragungen.