Institutsprofil

Kontakt

Institutsleitung

Geschäftsstelle

Anschrift & Lage

Institutsprofil

Forschungsprofil des Instituts für Pädagogik

Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften

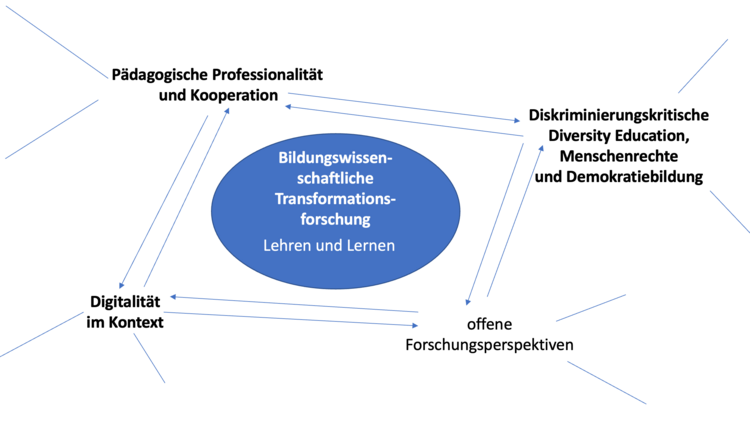

14 Fachgruppen betreiben im Institut für Pädagogik eine erziehungs- und bildungswissenschaftliche sowie fachdidaktische Forschung, die sich an aktuellen gesellschaftlichen Frage- und Problemstellungen im Kontext von Bildung und Partizipation ausrichtet – und damit wichtige Beiträge zu mindestens einem der Forschungsschwerpunkte der Universität Oldenburg liefert. Im Spannungsfeld moderner Bildungsanforderungen nimmt das Institut für Pädagogik eine zentrale Rolle bei der Erforschung und Förderung von Bildung, Erziehung, Sozialisationsprozessen und pädagogischem Handeln ein. Angesichts aktueller Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Partizipation, Teilhabe, verbundener Professionalität und intensivierter Kooperation sowie Zukunftsfähigkeit in schulischen und außerschulischen Settings ist es unerlässlich, eine ganzheitliche und integrative Herangehensweise zu entwickeln Der Fokus der Schwerpunktsetzungen des Forschungsprofils liegt dabei auf einer kritischen, systematischen, theoretischen, historischen und empirischen Analyse und auch auf gestaltungsbezogenen Impulsen zur Transformation von institutionalisierter Bildung. Insbesondere werden die Herausforderungen auf dem Weg zu sozial inklusiven und diversitätssensiblen Bildungsangeboten, die digitale Transformation von Bildungssettings über die gesamte Lebensspanne und in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Prozessen der Professions- und Organisationsentwicklung zum Gegenstand der bildungswissenschaftlichen Forschung.

Digitale Bildung

Bildung, Lernen und Lehren finden heute unter den Bedingungen der Digitalität statt. Am Institut für Pädagogik werden digitale Methoden vielfach in der Forschung eingesetzt. Digitale Bildung steht auch im Fokus von Forschungsvorhaben in mehreren Fachgruppen. Diese untersuchen beispielsweise die Einstellungen gegenüber künstlicher Intelligenz in der Online-Bildung, die Wirksamkeit digitaler Bildungswerkzeuge und -settings zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungen für die Unterrichtsentwicklung oder die Reproduktion von Ungleichheitsverhältnissen, wenn die pädagogische Praxis mit Werten aus der Technologieindustrie konfiguriert wird. Die Forschung zielt darauf ab, die Entwicklung von gerechten Ansätzen für Bildung in der digital vernetzten Welt zu unterstützen.

Nachhaltigkeit als Bildungsziel

Nachhaltigkeit stellt einen weiteren zentralen Aspekt unserer Arbeit dar. Die Forschung widmet sich u.a. der Entwicklung und Vermittlung von Kompetenzen und dem Verständnis ökologischer Zusammenhänge und der Bereitschaft, aktiv zur Lösung globaler Probleme beizutragen. Hierbei spielen auch sozialwissenschaftliche Perspektiven eine Rolle, die aufzeigen, wie strukturell nachhaltige Praktiken gefördert werden können. Nachhaltigkeit trägt zur Zukunftsfähigkeit bei, indem sie auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet und Werkzeuge an die Hand gibt, um diese proaktiv zu gestalten.

Partizipation und Teilhabe: Ein integrativer Ansatz

Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Partizipation und Bildung“ der Universität wird die soziale Teilhabe in der Bildung intensiv untersucht. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Überwindung institutioneller und struktureller Barrieren, die die Partizipation unterrepräsentierter bzw. diskriminierter Gruppen beeinträchtigen. Es geht um die Implementierung von Maßnahmen in pädagogischen Angeboten, die eine inklusive Lernumgebung schaffen, in der alle unabhängig von ihren sozialen oder kulturellen Hintergründen erfolgreich lernen können.

Zukunftsfähigkeit in Bildung: Gestaltungsoptionen für morgen

Zukunfts- und Transformationsfähigkeit in der Bildung bedeutet, die Fähigkeit zu entwickeln, in einer sich ständig wandelnden Welt erfolgreich zu agieren. Wir setzen uns mit der Gestaltung von Bildungssystemen und pädagogischen Arrangements auseinander, die flexible Bildungswege, Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit zwischen verschiedenen Bildungsformen fördern. Dabei spielen Forschungsmethoden eine entscheidende Rolle, um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu messen und zu verbessern.

Die Themenfelder Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Partizipation und Zukunftsfähigkeit sind eng miteinander verknüpft und bedingen sich gegenseitig. Digitalisierung kann zu innovativen Lernumgebungen beitragen, die nachhaltiges Denken und Handeln fördern, wenn sie partizipativ entwickelt oder eingesetzt werden. Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn alle Lernenden partizipieren und Zugang zu Bildung erhalten, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Partizipation und Teilhabe sind grundlegende Prinzipien, um demokratische Werte und soziale Gerechtigkeit zu fördern, was wiederum die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft stärkt.

Das Institut für Pädagogik engagiert sich für eine integrative Bildungsforschung, die die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen adressiert. Durch die enge Verzahnung der 14 Fachgruppen tragen wir dazu bei, eine Bildung zu gestalten, die alle Lernenden befähigt, sich aktiv und selbstbestimmt an der Gestaltung ihrer Zukunft zu beteiligen.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKT I.

Digitalität im Kontext

Mit dem Forschungsschwerpunkt „Digitalität im Kontext“ widmet sich das Institut für Pädagogik den tiefgreifenden Veränderungen, die mit digitalen Technologien in individuellen, institutionellen, gesellschaftlichen und planetaren Kontexten einhergehen. Wir sind überzeugt, dass Bildung in einer digital vernetzten Welt nur durch ein Verständnis der Verschränkung dieser Dimensionen erfasst werden kann. Durch die besonders enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Perspektiven im Institut schaffen wir neues Wissen darüber, wie Digitalität in Unterricht, Schule und außerschulischen Bildungskontexten hervorgebracht wird. Wir entwickeln – auch mit partizipativen Methoden – gezielte Interventionen für Schule, Unterricht und außerschulische Lernorte.

Vor diesem Hintergrund deckt die Forschung am Institut für Pädagogik ein breites Spektrum an Transformationsthemen ab, von den psychosozialen Aspekten der Interaktion im digitalen Raum über veränderte Selbstbestimmungsverhältnisse bei Open Education oder die Auswirkungen digitaler Technologien auf Lernprozesse bis hin zum Wandel von Bildungsorganisationen, sozialen Normen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Wir untersuchen zum Beispiel medienpädagogische Angebote zu künstlicher Intelligenz oder evaluieren die Wirksamkeit von digitaler Bildungsressourcen und -settings bei datenbasierter Unterrichts- und Schulentwicklung. Dabei betrachten wir digitale Bildung in spezifischen Kontexten, von den individuellen, psychosozialen Kontexten über unterrichtliche, institutionelle Settings bis hin zu soziopolitischen, kulturellen, ökonomischen und planetarischen Kontexten. So wird Digitalität im Lichte übergreifender Konzepte wie Emotionen und Affekte, Selbstkonzept und Subjektivierung sowie Kommunikation und Praktiken analysiert.

Unsere Vision ist es, durch innovative Forschung fundierte Erkenntnisse über die Komplexität digitaler Transformationen in spezifischen Kontexten zu gewinnen. Ein zentrales Ziel ist, die Entwicklung von und den Zugang zu digitalen Ressourcen gerecht zu gestalten, um soziale Ungleichheiten nicht zu verstärken, sondern abzubauen.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKT II.

Pädagogische Professionalität und Kooperation

Pädagogische Organisationen der Gegenwart und Zukunft sind auf strukturierte Kooperationsverhältnisse und eine verbundene Professionalität verschiedener Fachkräfte angewiesen. Erziehungs- und sozialwissenschaftliche Analysen von Kooperationsverhältnissen und -strukturen schließen an rechtsnormative Voraussetzungen institutioneller Makroebenen an und untersuchen konkrete Kooperationspraxen im Hinblick auf ihre Anforderungen und Problemstellungen. Um (bildungs)biografische Entwicklungen von Adressat*innen pädagogischen Handelns fördern und stützen zu können, finden sich in pädagogischen Organisationen und Praxen pädagogischer Handlungsfelder der Gegenwart vielfältige Formate trans-, multi-, inter- oder intraprofessioneller Kooperationsverständnisse, die nachhaltig wirksame Effekte bzw. Diskrepanzen im institutionellen und professionellen Verhältnis der Akteur*innen und ihrer organisationalen Zugehörigkeiten mit sich bringen.

Die Studien in diesem Forschungsschwerpunkt analysieren und rekonstruieren

strukturierende Praxen der Mesoebenen organisationaler Kooperationen in pädagogischen Handlungsfeldern sowie deren Schnittmengen,

pädagogische Selbst- und Handlungsverständnisse sowie Settings pädagogischen Handelns auf den Mikroebenen von trans-, multi-, inter- und intraprofessionellen Kooperationsverhältnissen im Kontext pädagogischer Organisationen und ihrer administrativen Steuerungsstrukturen.

Der Forschungsschwerpunkt trägt dazu bei, die Perspektiven für nachhaltige Verbesserungen organisational strukturierter und professionell verantworteter biografischer Prozesse zur Wahrnehmung sozialen Teilhabechancen zu erweitern.

Die Befunde und Rückschlüsse des Forschungsschwerpunkts stehen für die Überprüfung und Weiterentwicklung bildungs- und sozialpolitischer Entscheidungen und ihrer rechtsnormativen Umsetzungen sowie für die Beratung organisationaler und professioneller Kooperationen zur Verfügung.

FORSCHUNGSSCHWERPUNKT III.

Diskriminierungskritische Diversity Education

Die Studien dieses Forschungsschwerpunkts beschäftigen sich machtkritisch-reflexiv mit Fragen von Differenz- und Zugehörigkeitsordnungen, deren diskursiver und praktischer Hervorbringung, historischen Einbettungen und gesellschaftlichen Funktionen. Dabei fokussiert deren empirische sowie theoretische Grundausrichtung die Erforschung von Differenzverhältnissen und migrationsgesellschaftlichen sozialen Kontexten und Handlungsfeldern aus einer intersektionalen Perspektive. Dazu gehören primär die folgenden Gegenstände: Praktiken formeller und informeller Bildung in der Migrationsgesellschaft, Diversität, soziale Ungleichheit und Diskriminierung (wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Klassismus und Ableismus) in (Bildungs-)Institutionen, Zugehörigkeits- und Anerkennungsdiskurse, global und historisch bedingte Fluchtverhältnisse und Grenzordnungen, Menschenrechte, Erinnerungskulturen, Demokratiebildung und -stärkung sowie Sprachen in der Migrationsgesellschaft. Wesentliche Erkenntnisinteressen sind:

die Analyse von Zugehörigkeitsverhältnissen und sozial konstruierten Differenzkategorien wie z. B. „gender“, „race“, „class“, religion, (dis)ability und age, die u. a. hervorgebracht werden in Diskursen, politisch-rechtlichen Regelungen, medialen (Re-)produktionen sowie (Re-)präsentationen und die für natio-ethno-kulturelle und weitere diversity-relevante Subjektbildungsprozesse bedeutsam sind,

die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen/institutionellen Strukturen und Selbstverständnissen, die Partizipation und Anerkennung verhindern,

die Analyse von Voraussetzungen für solidarische und konviviale Widerstandspraktiken, die hegemoniale Differenzordnungen subversiv in Frage stellen und Anerkennung ermöglichen,

die Auseinandersetzung mit Menschenrechten und ihrer Umsetzung sowie Demokratiebildung.

Diese Ziele beinhalten, neben einer diskriminierungskritischen Analyse von sozialen Verhältnissen und Strukturen, eine kritisch-reflexive Perspektive auf das eigene Involviert-Sein in hegemoniale Macht- und Dominanzverhältnisse und das Einüben und Vermitteln (z. B. in der Lehre) emanzipativer und diskriminierungskritischer Theorien und Handlungsformen.

Neben der Forschung liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Bildungsberatung und der Entwicklung sowie Umsetzung von hochschulischen Qualifizierungsmaßnahmen für höherqualifizierte Migrant*innen und Geflüchtete sowie einem praxisbezogenen Transfer von Wissen und einer kritisch-reflexiven Haltung in Bildungs- und Austauschformaten mit relevanten Akteur*innen aus Bildungsinstitutionen und sozialen Einrichtungen.