Kontakt

Befriedigende Arbeit in einstürzenden Neubauten

Ein autobiographischer Bericht

2009, im Hörsaal 1 der Universität Oldenburg

August 2022

Inhalt

1. Elternhaus

1.1 Geburt und Flucht

1.2 Meine Mutter

1.3 Mein Vater

2. Kindheit und Schule

2.1 Zwillinge

2.2 Kindheit und Jugendzeit

2.3 Schule und Abitur

2.4 Berufswahl

3. Erstes Studium und Schuldienst

3.1 Kirchliche Hochschule Bethel

3.2 Pädagogische Hochschule Oldenburg

3.3 Erstes Lehramtsexamen

3.4 Volksschullehrer im Ammerland

3.5 Zweites Lehramtsexamen

4. Promotionsstudium und Arbeit für den Kollegschulversuch

4.1 Just in time – Studium an der Freien Universität Berlin (West)

4.2 Westfälische Wilhelmsuniversität Münster – Magister Artium

4.3 Mein Doktorvater Herwig Blankertz

4.4 Promotion

4.5 Chaotischer Lehrbetrieb

4.6 Kollegschulversuch Nordrhein-Westfalen

5. Heirat – vier Kinder – Goldene Hochzeit

6. Hochschullehrer an der Carl von Ossietzky Universität

6.1 Eine Professur in Oldenburg – Was willst du mehr!?

6.2 Dienstantritt und Lehrstuhlausstattung

6.3 Modellversuch zur Einphasigen Lehrerbildung (ELAB)

6.4 Projektstudium

6.5 Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit und der Lehrtätigkeit

6.6 Praktikumsbetreuung

6.7 Dekanat

6.8 Promotionsbetreuungen

6.9 Promotions-Reisekader

6.10 Prüfungstätigkeiten

6.11 Hochschulbeauftragter für Prüfungsangelegenheiten

7. Kooperationen

7.1 Zentrum für pädagogische Berufspraxis

7.2 Arbeitsstelle Schulreform

7.3 Forschungswerkstatt Lehrer*innenbildung

7.4 Oldenburger Teamforschung – BLK-Modellversuch

7.5 DDR-Kontakte und Wiedervereinigung

7.6 Graduiertenkolleg Didaktische Rekonstruktion

7.7 Dozent*innenschulung für die IG-Metall

7.8 Masterstudiengang Schulmanagement an der Uni Kiel

7.9 LABORSCHUL-Beirat

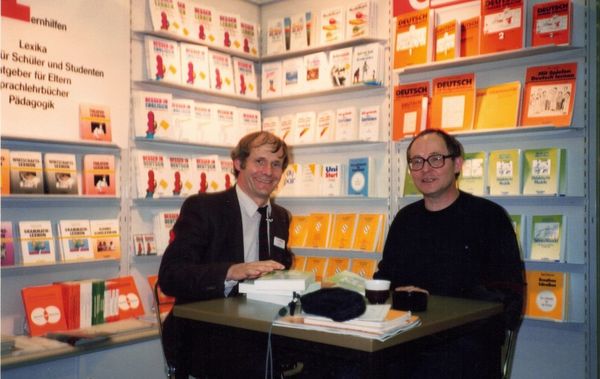

7.10 CORNELSEN-Beirat

8. Veröffentlichungen

8.1 Liaison mit dem Cornelsen-Verlag

8.2 Longseller

8.3 Beifang

8.4 Zeichnungen

9. Sechzigster Geburtstag 2001 und Emeritierung 2009

Fazit und Nachtrag

Vorweg: Ich habe fast mein gesamtes Berufsleben in Einstürzenden Neubauten[1] zugebracht:

- Kaum war ich im Jahr 1972 Angestellter des Nordrhein-westfälischen Kultusministeriums geworden, um am Aufbau des Kollegschulversuchs NW mitzuarbeiten, wurde dieser Versuch von der damaligen Landesregierung NW aufgrund eines Vetos der mitregierenden FDP in seinem wichtigsten Element, nämlich der Fusion von gymnasialer Oberstufe und Berufsbildender Schule, gekappt. Wir Wissenschaftler*innen haben dagegen protestiert, aber ohne Erfolg.

- Kaum hatte ich 1975 eine Professur an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg erhalten und mich verpflichtet, mich aktiv am Aufbau des Modellversuchs zur Einphasigen Lehrerbildung zu beteiligen, wurde dieser Modellversuch von der 1976 neu gewählten CDU-Landesregierung wieder abgeblasen.

- Kaum hatte ich 1989 als damaliger Dekan des Fachbereichs 1 meine langjährigen Kontakte zu Lothar Klingberg (Potsdam) und Edgar Rausch (Leipzig) für eine Kooperationsvereinbarung mit der Clara-Zetkin-Hochschule in Leipzig genutzt, wurde die DDR und kurz darauf auch die Pädagogische Hochschule Leipzig abgewickelt.

- Kaum hatten wir nach dem Abbruch des Modellversuchs „Einphasigkeit“ an der Uni Oldenburg den Lehrbetrieb auf die (noch halbwegs sinnvolle) zweiphasige Lehramts-Prüfungsordnung umgestellt, wurde im Zuge des Bologna-Prozesses das Bachelor/Master-Modell eingeführt und alles, was wir aufgebaut hatten, erneut durcheinander gewirbelt.[2]

So ist das Leben: Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnt habe, nicht allzu viel Herzblut in die Organisationsstruktur des eigenen Arbeitsplatzes zu stecken und mehr darauf zu achten, auch unter widrigen Bedingungen Sinn in der eigenen Arbeit zu entdecken. Meine Oldenburger Kollegin Astrid Kaiser hat vor 20 Jahren angemerkt, dies sei eine unpolitische Haltung. Deshalb will ich mich genauer ausdrücken: Ich halte den Streit um die richtige Organisationsform der Lehrer*innenbildung weiterhin für unverzichtbar und bin immer noch entschiedener Verfechter des mit frühen Praxisphasen verknüpften Konzepts der Einphasigen Lehrerbildung. Aber das Scheitern großer Projekte ist für mich kein Grund zu schmollen oder gar den Arbeitseinsatz zu drosseln. Gerade unter widrigen Umständen ist es im alltäglichen Lehrbetreib umso wichtiger, als Hochschullehrer eine Vorbildrolle wahrzunehmen, den Studierenden konkret zu zeigen, wie man gut unterrichtet und sie beim Aufbau einer humanen Lehrer*innenhaltung zu unterstützen. Darum habe ich mich in meinen Lehrveranstaltungen bemüht. Mehr dazu im Abschnitt 6!

Textgenese: Die erste Fassung dieses Textes ist 2006 auf Bitten meines schon lange emeritierten Oldenburger Kollegen Bernhard Möller für eine Aufsatzsammlung mit autobiografischen Texten Oldenburger Erziehungswissenschaftler*innen verfasst worden.[3] Diese alte Fassung ist nun im Umfang vervierfacht und um viele Fotos und Zeichnungen ergänzt worden. Deshalb der neue Untertitel: „Ein autobiografischer Bericht“.

Absichten: Dieser Text ist kein Beitrag zur erziehungswissenschaftlichen Positionsbestimmung, schon gar nicht zur Theoriebildung. Das habe ich an anderen Stellen zu tun versucht.[4] Der Text ist – trotz Untertitel – keine Autobiografie, sondern so etwas wie ein Rechenschaftsbericht über inzwischen 58 Jahre beruflicher Tätigkeit, zunächst an der Volksschule Ocholt (im Oldenburger Land), dann an der Freien Universität Berlin und der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seit 1975 bis heute an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Im Text sind auch einige eher persönliche Hintergrundinformationen zu meiner Berufslaufbahn enthalten, die ich hier erstmals veröffentliche. In einem Lehrbuch hätten sie nichts zu suchen!

Erinnerungsvermögen: Ich schreibe diesen Bericht aus dem Gedächtnis auf. Ich habe nur hin und wieder in alten Unterlagen und Dokumenten gestöbert, um Daten und Namen zu kontrollieren. Bei solch einem Vorgehen können Fehler entstehen. Das weiß man als früherer Geschichtsstudent aus den Analysen zur oral history. Ich bitte um Verständnis.

Fotos und Scans: Ich habe viele Zeichnungen, Fotos, Gästebuchauszüge u.a. m. in den Text integriert, um die Schilderungen plastischer werden zu lassen. Wenn sich jemand wiedererkennt, bitte ich ihn im Nachhinein um das, was im Verlagswesen heutzutage model release genannt wird.

Ein Hauch von Narzissmus: Eine deutliche Ichbezogenheit ist bei einem solchen Selbstbericht kaum zu vermeiden. Man berichtet besonders gern über Menschen, die in der eigenen Disziplin einen bekannten Namen haben, und sonnt sich dann darin, mit ihnen zu tun gehabt zu haben. Die vielen kleinen erfreulichen und manchmal auch irritierenden Erfahrungen am Rande eines langen Berufslebens werden dann übergangen, auch weil ich sie oftmals lange vergessen habe. Ich bitte um Verständnis! Dennoch habe ich, als dieser Text fertig war, gestaunt, ja ich war geradezu erschrocken, wie riesig die Anzahl netter und kooperativer Menschen war und ist, mit denen ich in 57 Berufsjahren zusammengearbeitet habe.[5]

Oldenburg, den

1. August 2022

1. Elternhaus

1.1 Geburt und Flucht

Ich wurde am 2. Oktober 1941 in Lauenburg/ Pommern als viertes von sechs Kindern geboren.  Ich bin der um zehn Minuten jüngere Zwilling zu meinem Bruder Meinert Meyer. Unsere Mutter hat uns erklärt, wie man uns unterscheiden kann: Meinerts Gesicht läuft ein wenig spitz zu (wie die Spitze im Großbuchstaben M), Hilberts Gesicht verläuft parallel (wie der Großbuchstabe H).

Ich bin der um zehn Minuten jüngere Zwilling zu meinem Bruder Meinert Meyer. Unsere Mutter hat uns erklärt, wie man uns unterscheiden kann: Meinerts Gesicht läuft ein wenig spitz zu (wie die Spitze im Großbuchstaben M), Hilberts Gesicht verläuft parallel (wie der Großbuchstabe H).

Meine Eltern stammten aus dem Land Oldenburg (mein Vater aus Wilhelmshaven, meine Mutter aus Delmenhorst). So bin ich eher zufällig ganz im Nordosten des damaligen Deutschlands geboren worden. Erst vor 35 Jahren, als ich das erste Mal eine Biografie des polnischen jüdischen Pädagogen Janus Korczak las und auf der Karte nachschaute, wo Treblinka[6] liegt, stellte ich mit Entsetzen fest, wie nah dran an den Vernichtungslagern wir damals gelebt haben. Meine Mutter erzählte uns, dass sie von ihrem Schwager Georg-Heinz (Theologiestudent; damals Soldat in der Nähe von Minsk, vermisst in Russland seit 1944) gehört hatte, dass „im Osten schlimme Dinge passieren“. Genaueres habe ihr Schwager aber auch nicht mitgeteilt.

Anfang Februar 1945 – mein Vater war als Marineleutnant in Wilhelmshaven stationiert – flüchtete meine Mutter mit den damals geborenen vier Kindern (zwei ältere Brüder, Berend und Dierk, Zwillingsbruder Meinert und ich) sowie mit meinen Großeltern vor der heranrückenden Sowjetarmee in den Westen. Eine ausführliche Schilderung findet sich in der HOMEPAGE-Datei „Unsere Fluchtgeschichte“.

Meine Mutter hat aufgeschrieben, wie anstrengend und risikoreich für uns alle die Flucht war.[7] Wir Zwillinge wurden an zwei langen Lederleinen festgebunden, um nicht im Gedrängel der Zugabteile verloren zu gehen. Wir sind aber nie in Todesgefahr gewesen und fühlten uns offensichtlich gut behütet. Bis heute träume ich aber hin und wieder davon, dass ich mich in einem Zug befinde und meine Reisegefährten oder das Gepäck verloren habe oder auf dem Bahnhof herumrenne und nicht den richtigen Bahnsteig finde. Zumeist hält der Zug nicht dort, wo er halten soll, oder er kommt überhaupt nicht an.

1.2 Meine Mutter

Meine Mutter Erna Meyer, geb. Günther, wurde 1912 in Delmenhorst (westlich von Bremen) geboren. Sie starb im Jahr 2000 in Westerstede. Unsere Mutter war die älteste von vier Schwestern. Ihr Vater Ernst Günther war Lehrer in Delmenhorst im Stadtteil Düsternort. Er war ein begeisterter Turner und Sänger. Er hat ein Liederbuch herausgegeben, das bei meinem Bruder Meinert in Münster gelandet ist. Er starb 1918 im Ersten Weltkrieg, als meine Mutter 6 Jahre alt war, an der Front in Frankreich (in der Nähe von Verdun).

Mein Vater Friedrich Meyer war in der Familie für den Außendienst zuständig. Unsere Mutter hatte im Innendienst das Sagen – zumindest in jenen Jahren, in denen ich dies als Jugendlicher und junger Erwachsener bewusst wahrnehmen konnte. Wir Kinder kamen mit allen Problemen und Wünschen, die es gab, zuerst zu unserer Mutter und besprachen, was davon an den Vater weiter gesagt wurde – so lernten wir, halbwegs diplomatisch zu agieren.

Unsere Mutter hat an der Delmenhorster Oberrealschule Abitur gemacht. Sie wollte eigentlich Medizin studieren, aber das war zwischen den beiden Weltkriegen in ihrer Familie aus finanziellen Gründen undenkbar. Sie war sicherlich das, was man heute eine starke Frau nennt.  Sie wurde immer wieder von Bekannten und Verwandten gebeten, schwierige Lagen zu klären. Alle Geschwister und auch ich haben sie sehr geschätzt und geachtet, während mit dem Vater dieser oder jener Konflikt ausgetragen wurde.

Sie wurde immer wieder von Bekannten und Verwandten gebeten, schwierige Lagen zu klären. Alle Geschwister und auch ich haben sie sehr geschätzt und geachtet, während mit dem Vater dieser oder jener Konflikt ausgetragen wurde.

Erna hat es zeitlebens bedauert, keine eigene Berufsausbildung gehabt zu haben. Jeder jungen Frau, die zu uns ins Haus kam, sagte sie: „… aber du machst auf jeden Fall eine Berufsausbildung!“

Malerei: Unsere Mutter war seit ihrer Kindheit begeisterte Laienmalerin und hat es dabei weit gebracht. Zwei Kostproben: ein Selbstbildnis aus dem Jahr 1986 und ein Aquarell von 1981, das einen schneebedeckten Weg im Thalenbusch in unserem Heimatort Westerstede zeigt. Wir rissen uns um Ernas Bilder, die sie großzügig verschenkte.

Als Erna am 7.7.1992 ihren 80. Geburtstag feierte und wegen Osteoporose schon im Rollstuhl saß, haben wir sechs Kinder alle unsere Erna-Bilder, die wir von ihr geschenkt bekommen, oder schlicht gemopst hatten zusammengetragen und im Haus der Evangelischen Kirche Westerstede eine private Ausstellung organisiert. Ernas Bilder haben wir dann um die von uns Kindern und Enkelkindern (13 an der Zahl) hergestellten Aquarelle, Ölbilder von Bruder Meinert, die Radierungen von Dierk, die Pferdezeichnungen von Schwester Dörte, den Silberschmuck von Enkelin Eltje, die aus dänischem Strandgutholz gebauten Schiffsmodelle von Hilbert (Abschnitt 5) ergänzt.

Drei Fotos von dieser Ausstellung: links Bruder Meinert mit zwei eigenen Ölbildern, in der Mitte Erna, geschoben von Enkel Berend, rechts eine von unserem Sohn Tiedo selbst gebastelte „Silvester-Rakete“, die dann zum Abschluss der Feierei gezündet wurde.

Erna hat uns Kinder immer wieder gezeichnet, einmal auch den Kopf meines Bruders Dierk in Ton modelliert. Hier eine Zeichnung von Hilbert aus dem Jahr 1948. Ich war damals 7 Jahre alt.

Sicherlich lag es an diesem Zeichen- und Maltalent unserer Mutter, dass ich – wie alle anderen fünf Meyer-Kinder auch – immer gerne selbst gezeichnet habe, auch wenn ich es lange nicht so weit gebracht habe (siehe Abschnitt 8.4). Unsere Mutter hat uns einfach die Angst genommen, etwas zu Papier zu bringen.

1.3 Mein Vater

Mein Vater Friedrich Georg Meyer, genannt Friedel, wurde 1904 in Wilhelmshaven als ältester von drei Kindern geboren. Er starb 1974 in Westerstede.

Mein Großvater väterlicherseits war Georg Meyer, unehelicher Sohn des Kaufmanns Georg Orth[8] aus Apen bei Westerstede. Er war zunächst Matrose auf einem in Wilhelmshaven stationierten Torpedoboot, mit dem er während des Boxeraufstandes 1897/98 bis nach China in die deutsche Kolonie Tsingtau (heute Qingdao) und nach Hiroshima in Japan gekommen ist. Nach einigen Jahren wurde er zum sogenannten Decksoffizier befördert (eine Aufstiegsposition zwischen Matrosen und Offizieren). Er heiratete meine Großmutter Wilhelmine, geb. Schreiber, aus dem Dorf Barnstorf, die bis zu ihrem 92. Lebensjahr bei uns in Westerstede im Haus wohnte. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Reichs-Kriegsmarine aufgelöst und mein Opa entlassen. Danach hat er keine Arbeit mehr gefunden, war also Frührentner. Als im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf die Stadt Wilhelmshaven immer stärker wurden, zogen meine Großeltern Georg und Wilhelmine zu uns nach Lauenburg/Pommern.

Seminarausbildung und Promotion: Mein Vater war der erste in seiner Familie, der in Wilhelmshaven zur Oberrealschule geschickt wurde, dann aber sitzen blieb[9] und an das Lehrerseminar in Varel bei Oldenburg wechselte.[10] Nach dem Abschluss wurde er Volksschullehrer an mehreren Schulen im Landkreis Ammerland. In zwei Anläufen hat er dann in Bonn ein Studium in Erziehungswissenschaft absolviert. (Der Seminarabschluss wurde als Hochschulreife anerkannt.) 1936 ist er von Erich Rothacker (1881-1965) promoviert worden – ein bekannter Philosoph, der zunächst den Nationalsozialismus begrüßt hatte, dann aber seinem Selbstzeugnis nach in die innere Emigration ging. Nach der Befreiung vom Faschismus hat u.a. Jürgen Habermas bei Rothacker promoviert. Ich habe Vaters Dissertation gelesen und war dann eher beruhigt, dass der Text über die Didaktik Georg Kerschensteiners – zumindest in meiner Wahrnehmung – keine offen nationalsozialistischen Passagen enthält.

Nazi: Mein Vater war laut seiner Personalakte seit 1933 Mitglied der NSDAP, er hat aber, abgesehen von dem allerdings gravierenden Amt des NS-Führungsoffiziers 6 Monate vor dem Ende des Faschismus (s.u.) niemals einen Posten in der Partei gehabt. Uns gegenüber hat er nicht darüber gesprochen. Wir haben auch nicht nachgefragt, aber wir kannten ja die Fotos mit dem NSDAP-Parteiabzeichen aus dem Familienfotoalbum. Vaters jüngerer Bruder Georg-Heinz, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche. Mein Vater hat uns nie erzählt, ob sie sich gestritten haben.

PH Lauenburg/Pommern: Im Jahr 1936 heirateten meine Eltern. 1938 erhielt mein Vater eine Dozentenstelle an der Pädagogischen „Grenzlandhochschule“ in Lauenburg/Pommern, wohin die junge Familie mit meinem gerade geborenen ältesten Bruder Berend zog.  Die neu gegründete Lauenburger Hochschule wurde von den Nationalsozialisten gezielt zur ideologischen Erschließung und Beherrschung des „Ostraumes“ gegründet. Die erste Riege der Dozenten – allesamt stramme Nazis – hatte sich nach wenigen Jahren so zerstritten, dass sie sich in einer Dienstbesprechung gegenseitig mit vorgehaltener Pistole bedrohten. Daraufhin beschloss der Reichserziehungsminister Bernhard Rust, einen erheblichen Teil des Personals auszutauschen.

Die neu gegründete Lauenburger Hochschule wurde von den Nationalsozialisten gezielt zur ideologischen Erschließung und Beherrschung des „Ostraumes“ gegründet. Die erste Riege der Dozenten – allesamt stramme Nazis – hatte sich nach wenigen Jahren so zerstritten, dass sie sich in einer Dienstbesprechung gegenseitig mit vorgehaltener Pistole bedrohten. Daraufhin beschloss der Reichserziehungsminister Bernhard Rust, einen erheblichen Teil des Personals auszutauschen.

- rechts auf dem Foto aus dem Jahr 1942: mein Vater, die älteren Brüder Berend und Dierk und die Zwillinge. (Who is who?)

Mit dieser zweiten, nicht völlig, aber doch ein wenig „entideologisierten“ Dozenten-Riege kamen u.a. der spätere Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau Wolfgang Sucker (1905-1968) als Religionspädagoge, der spätere Delmenhorster Musiklehrer Werner Figur und auch mein Vater als Dozent für Schulpädagogik nach Lauenburg.[11]

Soldat: Schon bald nach der Ernennung zum Dozenten in Lauenburg folgte 1939 die Einberufung zum Militärdienst, den mein Vater der Familientradition folgend bei der Marine in Wilhelmshaven absolvierte. Er brachte es bis zum Leutnant. Die letzten zwei Kriegsjahre war er Adjutant beim Standortkommandanten der Kriegsmarine in Wilhelmshaven. Dort wurde er im September 1944 zum NS-Führungsoffizier ernannt.[12] Daraus kann man schließen, dass er auch damals noch ein bekennender Nazi war. Mit Kriegsende wurde mein Vater Kriegsgefangener der Britischen Besatzungsarmee und im ehemaligen Konzentrationslager Esterwegen (in dem wenige Jahre vorher Carl von Ossietzky gequält worden war) interniert. 1946 kam er aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Damals habe ich ihn als Fünfjähriger das erste Mal bewusst wahrgenommen.

Nachkriegskarriere: Nach der „Entnazifizierung“[13] wurde mein Vater zunächst Studienrat an der Oberschule Westerstede (ohne Erstes oder Zweites Gymnasiallehrerexamen), dann im Jahr 1950 Schulrat des Landkreises Ammerland und 1956 Professor für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule für Landwirtschaftslehrer in Wilhelmshaven. Er ist also einer der vielen, die trotz früher NSDAP-Mitgliedschaft in Westdeutschland Karriere machen konnten. Er hat sich dann auch glaubwürdig für den Aufbau demokratischer Strukturen in meiner Heimatgemeinde Westerstede eingesetzt, z.B. als Elternratsvorsitzender des Gymnasiums, als Mitglied des Gemeindekirchenrats und der Synode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg.

Friedel Meyer und Herwig Blankertz (auf meiner Hochzeitsfeier 1969)

PH für Landwirtschaftslehrer: Die Wilhelmshavener Hochschule für Landwirtschaftslehrer wurde 1973/74 aufgelöst und die Planstelle meines Vaters, der inzwischen der Rektor geworden war, wurde im niedersächsischen Landeshaushalt in den Stellenplan der in Gründung befindlichen Universität Oldenburg überführt. Und genau diese Stelle „Schulpädagogik“ habe ich von 1975 bis 2009 inne gehabt. Als ich mich in Oldenburg bewarb, wusste ich noch nichts von diesem Zufall. Es wäre mir auch peinlich gewesen. Schließlich gibt es an Universitäten keine Erbhöfe. Aber als der Ruf da war, hat mir mein damals schon schwer krebskranker Vater gesagt, dass er diese Entdeckung gemacht hatte. Erst ein Dutzend Jahre später habe ich anderen das erste Mal von diesem Zufall erzählt.

Ein erstes Fazit: Ich komme aus einem bürgerlichen akademischen Elternhaus, leider bei meinem Vater mit ungenügender Distanz zur Nazi-Diktatur. Meine Mutter war skeptischer, aber eine starke Frau, die uns acht Kinder bestens großgezogen hat. Die Tatsache, dass mein Vater Hochschullehrer war, hat mir, so glaube ich, die Berufsplanung erleichtert: Eine Promotion war für mich nichts Unerreichbares. Sie schien mit entsprechendem Arbeitseinsatz „machbar“ zu sein. Und ich hatte keinen überflüssigen Respekt vor Professorentiteln! Zumindest sagte mir mein Doktorvater Herwig Blankertz später einmal, dass er genau wegen dieses ganz selbstverständlichen und niemals lobedienerischen Umgangs mit ihm gerne mit mir zusammenarbeitete.

1949: Erna zeichnet Hilbert /siebeneinhalb Jahre alt)

2. Kindheit und Schule

2.1 Zwillinge

Ich habe, wie eingangs angemerkt, einen eineiigen Zwillingsbruder, Meinert Meyer (1941-2018), der – welch Zufall – ebenfalls Professor für Schulpädagogik geworden ist und nach einer ersten Professur in Halle (Saale) am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg lehrte.

1943 – Mutter Erna, Berend, Dierk und die Zwillinge

Als wir noch Kinder waren, hat uns der Zwillingsstatus eher gestört. Meinert betonte gern, dass er 10 Minuten älter als ich sei. Ich habe ihm dann etwas von Jakob und Esau erzählt (oder mir zumindest vorgenommen, es ihm zu erzählen). Unsere Lehrer*nnen konntem uns – bis auf ein, zwei Ausnahmen – nicht unterscheiden. Deshalb erhielten wir am Gymnasium grundsätzlich nur in jenen Fächern, in denen schriftliche Leistungen abgerufen wurden, unterschiedliche Noten. Bis zum Abitur saßen wir in derselben Klasse. Jede Klassenfahrt und jede Ferienreise machten wir gemeinsam. Viele Geburtstagsgeschenke mussten wir uns teilen, was ich gegenüber meinen älteren Geschwistern, die nicht teilen mussten, als ungerecht empfand. Deshalb waren wir beide froh, als wir nach dem Abitur endlich unsere eigenen Wege gehen konnten.

Ähnlichkeit: Wir Zwillinge sahen uns als Kinder extrem ähnlich. Unsere Mutter hatte niemals Probleme – auch nicht, als die Lauenburger Krankenschwestern zwei Tage nach der Geburt unsere Namensbändchen austauschten, um zu testen, ob meine Mutter dies merkt. Aber mein Vater hatte manchmal, wenn wir ein wenig weiter weg waren, Schwierigkeiten, uns zu unterscheiden. Dann rief er „Meinert/Hilbert herkommen!“

Verwechslungsspiele: Als wir unsere eigenen Wege gegangen waren und dann fünfzehn Jahre später beruflich wieder aufeinander stießen, haben wir den Zwillingsstatus sehr genossen. Mein Bruder übernahm 1975 bei Herwig Blankertz meinen Arbeitsplatz in der Wissenschaftlichen Begleitung Kollegschule in Münster – noch jahrelang trafen wir Menschen, die den Personenwechsel nicht bemerkt hatten. Wurde mein Bruder von einem Kollegen angesprochen, der ihn mit mir verwechselt, so pflegte er zu sagen: „Ich kenne Sie nicht. Aber ich kenne Ihr Problem.“ Und umgekehrt, als mein Duzfreund Jürgen Lüthje, damals Präsident der Uni Hamburg und früher Kanzler der Uni Oldenburg, Bruder Meinert im Intercity traf, fragte er: „Bist Du’s – oder sind Sie’s?“

Zeitgleich in Banff und Canada? Im Dezember 1979 musste ich kurzfristig für den Vizerektor unserer Universität, Friedel Busch, einspringen und hatte das Vergnügen, gemeinsam mit Detlef Spindler, Uli Steinbrink und Klaus Winter eine Dienstreise in die Rocky Mountains in den kanadischen Kurort Banff zu machen, wo von dem Norweger Per Dalin eine internationale Tagung zur Lehrerbildung organisiert wurde. Meine einzige Aufgabe bestand darin, einen 15minütigen Vortrag über die Oldenburger Einphasige Lehrerbildung zu halten. Die Entscheidung fiel so kurzfristig, dass ich die nächste Vorlesungssitzung (zum Thema „Schülerorientierte Unterrichtsplanung“) nicht mehr absagen konnte. Deshalb ist mein Bruder eingesprungen, hat sich meine Klamotten angezogen und ist in die Oldenburger Aula marschiert, ohne sich zu outen, auch wenn er, wie er mir hinterher sagte, am liebsten hier und dort in den von mir vorbereiteten Vorlesungstext die Anmerkung hätte einbringen wollen: „Hier irrt mein Bruder!“ Bis auf meine jüngste Schwester, die damals in Oldenburg studierte, und vier oder fünf Studierende, die wussten, dass ich einen Zwillingsbruder habe, hat niemand den Schwindel bemerkt. Eigentlich wollte mein Bruder ihn am Ende der Sitzung öffentlich machen. Aber dazu kam er nicht mehr, weil alle Studierenden nach 90 Minuten so ruckartig die Aula verließen, dass er seinen Vorsatz nicht mehr umsetzte. Noch Jahre später bin ich gefragt worden, ob es wirklich stimmt, dass ich mich in dieser Sitzung habe vertreten lassen. Eine Studentin kam eine Woche später zu mir und sagte, ich sei ihr gleich so merkwürdig vorgekommen und sie hätte sich überlegt, ob ich Ehekrach gehabt hätte. In der Vorlesung saß ein Student, der Mitglied der rechtsradikalen NPD war. Er stellte gern Fragen und nervte damit. Wir hatten meinen Bruder nicht auf dieses Risiko hingewiesen. Deshalb ging er zur Überraschung der übrigen Studierenden sehr betulich auf seine auch in dieser Sitzung kommende Frage ein.

Hamburg: Umgekehrt habe ich meinen Bruder vertreten, als er 1996 Dekan an der Uni Hamburg war und die Examensentlassungsfeier für die Lehrämter gestalten musste. Ich hatte Forschungssemester und war zeitlich flexibel. Da hat sich mein Bruder vor Beginn der Veranstaltung in den Kulissen versteckt, ich habe die Feier mit einer Ansprache über die Erwartungen an den Lehrerberuf eröffnet und auf ein abgesprochenes Wort hin kam mein Bruder dazu und wir haben den Vortrag als Dialogreferat zu Ende geführt.

Wir haben nicht den Eindruck, durch den Zwillingsstatus eine mangelhafte Ichstärke erworben zu haben.[14] Das Gegenteil scheint uns wahrscheinlicher. Wir tickten eben sehr ähnlich, auch wenn es bis zum Schluss dieses oder jenes Konkurrenzspielchen gab, unter dem aber nicht Meinert, sondern allenfalls seine Frau Christel gelitten hat, weil sie – als Einzelkind großgeworden – diese Spielchen als sehr anstrengend empfand.

Im Jahr 2017 erkrankte mein Bruder an einem Gehirntumor und starb daran Ende 2018.

2.2 Kindheit und Jugendzeit

Ich lebte vom 3. bis zum 19. Lebensjahr in der Ortschaft Westerstede/Landkreis Ammerland, zunächst in einem für Flüchtlinge frei gemachten Schützenvereins-Haus,  dann ab 1954 in einem neu mit Flüchtlings-Darlehen gebauten kleinen Haus am Ortsrand von Westerstede: Melmenkamp 21. Wir Zwillinge hatten unser Zimmer ganz oben unter dem Dach – eigentlich gar kein Zimmer, sondern ein Verschlag mit schrägen Wänden und einem Bettgestell mit Matratze auf dem Fußboden. Ein eigenes Zimmer bekam ich 1962 das erste Mal als Student.

dann ab 1954 in einem neu mit Flüchtlings-Darlehen gebauten kleinen Haus am Ortsrand von Westerstede: Melmenkamp 21. Wir Zwillinge hatten unser Zimmer ganz oben unter dem Dach – eigentlich gar kein Zimmer, sondern ein Verschlag mit schrägen Wänden und einem Bettgestell mit Matratze auf dem Fußboden. Ein eigenes Zimmer bekam ich 1962 das erste Mal als Student.

Zehn „Kinder“: Wir waren ein großer Haushalt. Neben den schon genannten drei älteren Brüdern wurden zwei jüngere Schwestern, Detje und Dörte, 1950 und 1953 in Westerstede geboren. Zusätzlich zu diesen fünf Geschwistern lebten zwei Pflegekinder in unserer Familie, die ungefähr so alt waren wie ich: Hans-Wilhelm Meyer und Dieter Siemen.  Außerdem lebte während meiner gesamten Jugendzeit meine Großmutter Wilhelmine Meyer bei uns. Sie ließ sich pausenlos von meiner Mutter bedienen, statt im großen Haushalt mit anzupacken, sie nörgelte gern und machte ihrer Schwiegertochter das Leben schwer. Später habe ich das so kommentiert: „Wir waren zu Hause mit 10 Kindern – die Oma zählte doppelt, weil sie so ziegig war.“

Außerdem lebte während meiner gesamten Jugendzeit meine Großmutter Wilhelmine Meyer bei uns. Sie ließ sich pausenlos von meiner Mutter bedienen, statt im großen Haushalt mit anzupacken, sie nörgelte gern und machte ihrer Schwiegertochter das Leben schwer. Später habe ich das so kommentiert: „Wir waren zu Hause mit 10 Kindern – die Oma zählte doppelt, weil sie so ziegig war.“

- Foto rechts: Hilbert als Fünfzehnjähriger im Schwimmbad

Schwimmband: Eine große Rolle spielte für uns Kinder im Sommer die Badeanstalt. Meinert und ich hatten schon mit 4 Jahren begonnen, schwimmen zu lernen und mit 5 Jahren das Freischwimmerabzeichen gemacht. Meine Eltern hielten dies für wichtig, weil wir direkt neben einem Schwimmbad wohnten, das keinen Zaun besaß, so dass die Gefahr bestand, als Nichtschwimmer beim Spielen zu ertrinken. Spezialität der Zwillingsbrüder war Turmspringen. Wir brachten es bis zum Auerbach-Salto. Ich konnte auch ohne Mühe 50 bis 60 Meter tauchen. Als Jugendlicher kraulte ich oftmals hintereinander 500 Meter (10 Bahnen) oder 1000 Meter (20 Bahnen) im großen Becken des Westersteder Schwimmbads. Wir genossen es, als Grundschulkinder bei der Großmutter, die damals noch in Wilhelmshaven wohnte, im Marinebad vom 10-Meter-Turm zu springen. Wir hatten sie vorher vorsichtshalber gar nicht gefragt, ob wir das dürfen.

Offenes Haus: Wir hatten in Westerstede am Melmenkamp 21 ein offenes Haus. Viele Freunde und Mitschüler*innen gingen bei uns aus und ein. Insbesondere die Fahrschüler*innen der Oberschule übernachteten oft bei uns, wenn sie nach abendlichen Schulveranstaltungen nicht mehr nach Hause kommen konnten. Auch deshalb wurde die Haustür bei uns nicht abgeschlossen. Es konnte ja abends noch jemand kommen, der eine Ecke zum Schlafen sucht – und dann mussten nicht alle aufgeweckt werden. Fast jedes Jahr hatten wir ausländische Gäste – Schüler und Schülerinnen aus England oder aus Frankreich, die mit uns den Unterricht besuchten. In den Ferien machten wir dann Gegenbesuche. So war ich dreimal bei einer Familie in Straßburg, die, wie ich erst beim zweiten Besuch erfuhr, vor 1945 in der Résistance aktiv gegen die Nazi-Diktatur eingetreten war.

Reisen: Meine Eltern haben niemals Urlaub gemacht – weder mit uns 8 Kindern noch allein. Dazu reichte das Geld nicht. Aber es gab Alternativen. In der 8. Klasse machten Meinert und ich mit der ev. Jugendgruppe der Gemeinde Westerstede und Pastor Hans von Seggern eine großartige Fahrradfahrt durch Holland und in der zehnten Klasse eine Besuchsfahrt nach Dover, London und Cardiff (Wales). Ich bin ab der 10. Klasse oft in den Sommerferien und auch noch als Student mit meinem Zwillingsbruder per Anhalter durch ganz Europa getrampt: in die Niederlande, nach Frankreich, in die Schweiz und bis nach Griechenland. Ich wähnte mich im Reich der Freiheit und habe jede dieser Reisen genossen.[15]

2.3 Schule und Abitur

Von 1948 bis 1952 besuchte ich die erste bis vierte Klasse der Volksschule Westerstede (später in Brakenhoffschule umbenannt), von 1952 bis 1961 dann die fünfte bis dreizehnte Klasse der Oberschule Westerstede (später in Gymnasium Westerstede umbenannt). Es gab damals noch Aufnahmeprüfungen für die Oberschule. Die prüfenden Lehrer*innen informierten am Schluss der Prüfungswoche meine Eltern, dass es sinnvoller wäre, die Zwillinge noch ein Jahr warten zu lassen – sie seien noch nicht reif für ein Gymnasium. Meine Eltern haben sich aber nicht an diesen Ratschlag gehalten. Unsere Noten waren aber während der ganzen Schulzeit nicht sonderlich gut. Ich bekam in der Mittelstufe zweimal den sogenannten blauen Brief, da „Nichtversetzung droht“. Nur in Sport hatte ich im Abitur ein sehr gut, in Mathe und Latein dafür ein 4 minus. Sehr gute Noten habe ich – bis auf die Sportnote – das erste Mal am Ende des PH-Studiums erhalten.

Meine Lehrer*innen: Sie nervten mich eher, als dass ich von ihnen beeindruckt war. Ihre Didaktik und Methodik war in vielerlei Hinsicht von Vorgestern. Aber das habe ich erst verstanden, als ich selbst ein Lehramt studierte. Die jüngeren Lehrer[16] gaben sich mehr Mühe, hatten aber auch damals schon ihre liebe Not, uns zu disziplinieren. Noch im Zeugnis der 11. Klasse stand unter „Bemerkungen“ für die Zwillinge gleichlautend: „Neigt zu undisziplinierter Mitarbeit“. Meine Mutter fragte dann nach, was damit gemeint sei. Die Antwort: „Die Zwillinge liefern aktive Beiträge, aber sie quatschen dazwischen und halten sich nicht an die vereinbarten Spielregeln.“

Ich hatte einen einzigen Lehrer, den ich voll und ganz respektierte, obwohl ich bei ihm schlechte Noten bekam: Oberstudienrat Hennig, Lehrer für Latein und Geschichte. Erst sehr viel später habe ich erfahren, dass er vor dem Zweiten Weltkrieg bei Theodor Litt in Leipzig studiert hatte, dort eigentlich Assistent werden soltle, dann aber durch die Kriegsereignisse nicht mehr dazu gekommen ist und auch nicht bei ihm promovieren konnte.

Polit-AG: Mit einigen Mitschülern (es waren nur Jungen) gründeten wir eine „Polit-AG“ und beschäftigten uns – erstmalig an der Schule – mit der Nazi-Geschichte des Ortes und mit dem Verbleib der bis 1933/45 in Westerstede wohnenden Juden. Diese Arbeit war mit ein Anlass dafür, dass ich gleich nach dem Ersten Examen in die GEW und in die SPD eintrat. In der GEW bin ich bis heute gelieben. Die SPD habe ich in der Studentenrevolte wieder verlassen – genauer: ich habe die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen eingestellt. 1982 bin ich wieder eingetreten. Seither besitze ich zwei SPD-Parteibücher.

Hobbies: Als ich in der 6. und 7. Klasse war, erhielt ich einen Kosmos-Experimentierkasten „Chemie“. Das hat mich fasziniert. Am liebsten habe ich mit Kaliumpermanganat experimentiert, weil man damit sehr gut Knallgas machen konnte.

Ich hatte ein Aquarium. Man kaufte dafür in Oldenburg Guppies, Schwertträger und Skalare. Hin und wieder zog ich zu einem der Tümpel in der Nachbarschaft, um mit einem Käscher Wasserflöhe als Lebendfutter zu fischen. Oder ich fuhr mit dem Rad zum „Möhlenbült“, einem 4 km entfernten Teich, der vor 100 Jahren für den Bau der Eisenbahn von Ocholt nach Westerstede ausgehoben worden war. Dort fing ich einen Salamander, eine Köcherfliege oder einen Stichling samt Nest und Eiern, aus denen dann zu Hause die Jungtiere schlüpften, die ich zum Füttern der Skalare nutzen konnte. Meine Spezialität war später das Aufziehen von Kampffischen. Sie haben eine spezielle Technik, ihre Brut in Schaumnestern, die sie mit ihrer eigenen Spucke bauen, groß zu ziehen.

Abitur: Zu Ostern 1961 habe ich am Gymnasium Westerstede mit 27 Mitschüler*innen die Abiturprüfung gemacht. In Latein stand ich zwischen 5 und 4, habe es dann aber doch noch geschafft.

Die Abiturklasse, sprachlicher Zweig: in der zweiten Reihe, erster von rechts in der zweiten Reihe: Hilbert; dritter von rechts: Meinert

2.4 Berufswahl

Ich stamme, wie oben bereits erläutert, aus einer Lehrerfamilie. Mein Großvater mütterlicherseits und mein Vater waren Lehrer. Vier meiner Geschwister wurden Lehrer*innen. Ich habe eine Ehefrau und drei Schwägerinnen, die Lehrerinnen sind. Wir hätten zusammen das Kollegium einer mittelgroßen Grundschule bilden können. 14 der 28 Mitschüler*innen meiner Abiturklasse wurden Lehrerin/Lehrer. Die Entscheidung für den Lehrerberuf lag also nahe. Sie fiel schon in der 10. Klasse. Vorher das übliche: Erst wollte ich Förster, dann Chemiker werden. Als der Chemieunterricht in der Schule begann, erlosch mein Interesse an Chemie ruckartig. Ein Motivationsverstärker für die Entscheidung für den Lehrerberuf war wohl der Tatbestand, dass ich nach der Konfirmation in der Ev. Kirche Westerstede sogenannter Kindergottesdiensthelfer geworden war und jeden Sonntag eine biblische Geschichte erzählen und derweil zwanzig zappelige sechs- bis zwölfjährige Knaben ruhig halten musste. Das hat mir Spaß gemacht. Nachwirkungen finden sich im Abschnitt „Geschichtenerzählen“ in meinem Buch „Unterrichtsmethoden“.

Meine Berufsentscheidung hat nie gewackelt, ich erinnere mich aber, mir schon vor dem Abitur vorgenommen zu haben, nach dem PH-Studium noch einmal weiter zu studieren. Die Parallelen meines Berufswegs zu dem meines Vaters sind also offensichtlich.

3. Erstes Studium und Schuldienst

3.1 Kirchliche Hochschule Bethel

Vom Sommersemester 1961 bis zum Wintersemester 1961/62 studierte ich an der mit 200 Studierenden sehr kleinen Kirchlichen Hochschule in Bethel bei Bielefeld und machte dort das von einer staatlichen Kommission abgenommene Graecum. Das Bethel-Studium war ein Angebot unseres Vaters, das drei von uns Kindern wahrgenommen haben. Er begründete diese zusätzlichen Kosten bei knappen Gehalt so: „Am Gymnasium in Westerstede habt Ihr nicht lernen können, was hartes Arbeiten ist. Aber wenn Ihr das Graecum in Bethel bei dem Griechischprofessor Krämer absolviert habt, wisst Ihr das erste Mal, was richtiges Arbeiten ist.“ Unser Vater hatte übrigens Recht! Der Prof hat uns, wenn auch auf liebenswürdige Art und Weise, schikaniert, weil er den Ehrgeiz hatte, mit uns Studierenden nach 11 Monaten den gleichen Leistungsstand zu erreichen, bis zu dem das altsprachliche Gymnasium in Bielefeld in 8 Jahren kam. Deshalb mussten wir als letzte Vorklausur an der Hochschule die Abi-Klausur dieses Gymnasiums schaffen. Meine Graecum-Note war „befriedigend“.

Das Jahr in Bethel hat eine Horizonterweiterung gebracht, auch weil von uns Studierenden erwartet wurde, dass wir an den Wochenenden in den Krankenhäusern von Bethel aushalfen, um die dort tätigen Diakone zu entlasten. Seither habe ich keinerlei Berührungsängste gegenüber Epilektikern oder Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Und die im Graecum erworbenen Sprachkenntnisse helfen, mit den vielen erziehungswissenschaftlichen Fachbegriffen griechischen Ursprungs umzugehen.

PH Bielefeld: Zeitgleich war ich als Gasthörer an der Pädagogischen Hochschule Bielefeld eingeschrieben. Meine Kommiliton*innen in Bethel fanden es merkwürdig, dass ich Griechisch lernte, um Volksschullehrer zu werden. Als ich mich mal verplapperte und sagte, ich könnte mir vorstellen, später an einer Pädagogischen Hochschule zu lehren, haben sie mich ausgelacht. So habe ich gelernt, dass „Professor“ kein mitteilungsfähiger Berufswunsch ist, habe aber nie die Idee aufgegeben, dass es sich um einen attraktiven Arbeitsplatz handle.

3.2 Pädagogische Hochschule Oldenburg

Vom Sommersemester 1962 bis zum Sommersemester 1964 studierte ich fünf Semester lang an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg. Ich hatte in Oldenburg zwei Semester des Nebenstudiums an der PH Bielefeld angerechnet bekommen, allerdings wurden keine Prüfungsteile erlassen. Deshalb habe ich nur eines der Anrechnungssemester genutzt.

Hauptfach und Nebenfächer: Ich hatte als Hauptfach Deutsch gewählt. Die vier Nebenfächer waren Geschichte, Mathematik, Ev. Religion und Englisch. Deutsch hatte ich gewählt, weil ich Brecht-Fan war. Leider hörte für meinen Dozenten, Prof. Hans Lüschen, die ernst zu nehmende Literatur – und nur die wurde behandelt – bei Hugo von Hofmannsthal auf. Ich wusste ja nicht, dass Lüschen sich zum Stefan-George-Kreis zählte – ich hatte auch nie von diesem Kreis gehört. Die vier Nebenfächer mussten mit jeweils zwei Scheinen, also 4 Semesterwochenstunden, abgedeckt werden – besser als gar nichts!

Der Lehrbetrieb startete 1962 noch in dem 1846 gebauten früheren „Lehrerseminar“ in der Peterstraße – übrigens mit einer sehr schönen holzvertäfelten Aula, die bis heute erhalten ist. Nach zwei Semestern zogen wir dann allesamt in den gerade fertig gewordenen Neubau in der Ammerländer Heerstraße um – heute der älteste Gebäudeteil der Universität an der Ammerländer Heerstraße.

Landschulpraktikum: Besonders beeinflusst hat mich in meiner beruflichen Entwicklung das sogenannte Landschulpraktikum, das ich in den Sommersemesterferien 1962 mit dem Kommilitonen Reinhard Riedel, der erst kurz zuvor als Spätaussiedler aus Ostpreußen nach Oldenburg gekommen war, absolviert habe. Wir wurden der zweiklassigen Volksschule in Arle/Ostfriesland zugewiesen. Unsere Mentorin war Ellen Riggert. Sie war die Hauptlehrerin.

Das Schulgebäude in Arle – hinter den drei Fenstern im Dachgeschoss der Werkraum, in dem wir zwei Studenten für 6 Wochen kostenfrei untergebracht wurden.

Wir kamen in die Oberklasse mit den Jahrgängen 5 bis 8, die von Ellen unterrichtet wurde. Das heißt, dass wir jeden Tag Abteilungsunterricht machen mussten und so von Beginn an lernten, was Innere Differenzierung ist.

Ellen vertrat und realisierte in ihrem Unterricht reformpädagogische Ideen, die sie in ihrem Studium an der PH Hannover kennen gelernt hatte. Ich war beeindruckt von der Methodenkompetenz der „Landkinder“. Sie waren z.B. im Religionsunterricht in der Lage,  unterschiedliche Redaktionsschichten eines Gleichnisses oder einer Wundergeschichte zu identifizieren – und das mehrheitlich auf Ostfriesisch Platt (das ich mit meinen oldenburgischen Platt-Kenntnissen nur teilweise verstand). Ellen bläute uns ein: „Als Lehrer musst du lernen, deine Waffen im Spind zu lassen.“ Leider hat sie sich später, als sie Grundschulrektorin in Oldenburg geworden war, von diesem Grundsatz verabschiedet.

unterschiedliche Redaktionsschichten eines Gleichnisses oder einer Wundergeschichte zu identifizieren – und das mehrheitlich auf Ostfriesisch Platt (das ich mit meinen oldenburgischen Platt-Kenntnissen nur teilweise verstand). Ellen bläute uns ein: „Als Lehrer musst du lernen, deine Waffen im Spind zu lassen.“ Leider hat sie sich später, als sie Grundschulrektorin in Oldenburg geworden war, von diesem Grundsatz verabschiedet.

- Verabschiedung aus dem Landschulpraktikum mit Ellen Riggert

Jeden Nachmittag (!) mussten wir im Praktikum bei der Lehrerin antanzen und blieben dort in aller Regel für 3 Stunden. Zuerst gab es eine Tasse Tee (gut ostfriesisch mit Kluntjes und Sahne). Danach wurde jede am Vormittag gehaltene Stunde gründlich ausgewertet, dann wurden die Unterrrichtsstunden des nächsten Tages besprochen. Regelmäßig schrieb Ellen in ihre Stundenprotokolle: „Lehrer stört den Unterricht!“ Und sie hatte fast immer recht. Wir waren einfach noch zu ungeschickt und hatten noch nicht kapiert, wie selbstständig diese ostfriesischen Landkinder bereits waren und wieviele Arbeitstechniken sie bereits beherrschten.

Stadtschulpraktikum: Nach dem Wintersemester 1962/63 war für mich das Stadtschulpraktikum dran. Da nahm ich allen Mut zusammen und fragte meine Kommilitonin Christa Konukiewitz, ob wir das Praktikum gemeinsam machen wollten. Ich kannte sie seit der ersten Semesterwoche 1962,  weil wir zufällig in derselben Gruppe für das sog. Donnerstagspraktikum eingeteilt worden waren, bei dem wir einen Vormittag jeder Woche in der Schule waren. Ich war mir gar nicht sicher, ob Christa ja sagen würde – aber sie tat‘s.

weil wir zufällig in derselben Gruppe für das sog. Donnerstagspraktikum eingeteilt worden waren, bei dem wir einen Vormittag jeder Woche in der Schule waren. Ich war mir gar nicht sicher, ob Christa ja sagen würde – aber sie tat‘s.

- Auf dem Foto bringt Christa unseren Schüler*innen die Handzeichen für das Singen einer Tonleiter bei.

Das Praktikum fand in der Klasse 2 b der Grundschule Haarentor (Oldenburg) statt, gleich neben der PH. Unsere Mentorin Gudrun Heise war, wie schon Ellen Riggert im Landschulpraktikum, ganz prima. Sie hat uns gezeigt, wie anspruchsvoll eine angemessene Gestaltung des Rechtschreib- und Rechenlehrgangs in der Grundschule ist. Seither vertrete ich die Position, dass der Unterricht im Lese-Schreib- und Rechenlehrgang didaktisch anspruchsvoller als jeder Leistungskurs in einer gymnasialen Oberstufe ist.

Zeitgleich zum Praktikum hatte ich dann wegen der angerechneten Semester schon die ersten Fachprüfungen in den Nebenfächern Englisch und Geschichte. Das war mühsam, aber es hat funktioniert, auch weil Christa so tolerant war, einige eigentlich von mir zu erledigende Arbeiten zu übernehmen. Unser Betreuer und Zensierer im Stadtschulpraktikum war der Musikdidaktiker Ulrich Günther. Christa bekam die Note „gut“, ich ein Befriedigend“.

Evangelische Studentengemeinde (ESG): Christa und ich engagierten uns in der Studentengemeinde. Bis auf den AStA und den SHB gab es damals keine weitere studentische Organisation, in der man sich hätte engagieren können. Mitmachen in der ESG lag bei uns nahe, weil Christa eine Pastorentochter ist und weil ich ebenfalls aus einem evangelisch geprägten Elternhaus komme. Wir waren beide, aber nicht zeitgleich, studentische Sprecher der ESG – ein Job, dessen Arbeitsaufwand sich in Grenzen hielt. Es gab in der ESG Freizeiten im Blockhaus Ahlhorn, aber auch eine enge Kooperation mit der Reformierten ev. Kirche Ostfriesland und – natürlich – im Winter eine Kohlfahrt. Einen starken Eindruck hinterließ der frisch eingesetzte erste Oldenburger Studentenpfarrer Peter Wagner aus Detmold, mit dem wir zeitlebens befreundet geblieben sind. Er stand klar links – sowohl politisch als auch theologisch. Bei ihm hörten wir etwas über Dorothee Sölle und er erklärte uns, warum er Pazifist war.

Exkursion zur FDJ nach Ost-Berlin: Lebhaft habe ich in Erinnerung, dass der damalige AStA der PH Oldenburg im Jahr 1963 – also kurz nach dem Mauerbau – eine Einladung der FDJ-Hochschulgruppe der Humboldt-Universität in Ostberlin/DDR annahm.[17] Meine zukünftige Frau und ich konnten mitfahren. Werner Loch und Hans-Jochen Gamm, damals die Inhaber der zwei Professuren für Allgemeine Pädagogik an unserer Hochschule, waren auch dabei. Hans Jochen Gamm hielt einen mutigen Vortrag zur Schulpolitik.[18] Wir schauten uns die Polytechnische Bildung in einem Elektrobetrieb an und diskutierten mit den Lehrer*innen. In der Humboldt-Uni Unter den Linden diskutierten wir mit einer relativ großen Runde von Pädagogikprofessoren über Erziehungsfragen. Ein Professor verstieg sich zu der Forderung, dass angesichts der feindlichen Haltung der kapitalistischen Staaten in der DDR eine „Erziehung zum Hass“ erforderlich sei. Wir gingen an einem Abend in das Cabarett „Die Distel“ und erlebten den letzten oder vorletzten öffentlichen Auftritt von Wolf Biermann in der DDR. Wir sprachen mit wichtigen Leuten und – welch Zufall – auch der damalige DDR-Außenminister Bolz schaute scheinbar zufällig bei uns vorbei.[19]

Die Hochschullehrerschaft der PH: Wir hatten in den 60er Jahren in Oldenburg engagierte und fitte Professor*innen, von denen sich viele wenige Jahre später bundesweit einen guten Namen erarbeitet hatten, z.B. Werner Loch (später Uni Erlangen, dannn Uni Kiel), Hans-Jochen Gamm (später Uni Darmstadt), Erwin Schwartz, Gründer des bundesweiten Arbeitskreises Grundschule (später Uni Frankfurt), der Kunstdidaktiker Reinhard Pfennig, der Musikdidaktiker Ulrich Günther, der Werkdidaktiker Hartmut Sellin, der Biologiedidaktiker Ernst Kelle und der schon genannte Heinrich Besuden.

Rektor der PH war damals Hans-Jochen Gamm (Foto rechts), ein Schüler von Wilhelm Flitner aus Hamburg. Jeden Samstag von 8 bis 10 Uhr hörten wir seine Vorlesung zur Allgemeinen Pädagogik. Danach folgte von 10 bis 12 Uhr Werner Loch mit einer Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik. Gamm war mit seinem Buch „Führung und Verführung“ (1964) der erste westdeutsche Pädagoge, der eine umfassende Dokumentation der NS-Pädagogik vorgelegt hat. Sein Buch „Der Flüsterwitz im Dritten Reich“ (1963) war Monate lang auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.

Rektor der PH war damals Hans-Jochen Gamm (Foto rechts), ein Schüler von Wilhelm Flitner aus Hamburg. Jeden Samstag von 8 bis 10 Uhr hörten wir seine Vorlesung zur Allgemeinen Pädagogik. Danach folgte von 10 bis 12 Uhr Werner Loch mit einer Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik. Gamm war mit seinem Buch „Führung und Verführung“ (1964) der erste westdeutsche Pädagoge, der eine umfassende Dokumentation der NS-Pädagogik vorgelegt hat. Sein Buch „Der Flüsterwitz im Dritten Reich“ (1963) war Monate lang auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.

Meine Zimmerwirtin: Ich wohnte in Oldenburg in der Von-Kobbe-Straße 33 bei Frau Hahn zur Untermiete – ein Zimmer ohne Toilette, aber nahe zur PH. Sie hatte ein eher schlichtes Gemüt und verwickelte mich immer wieder in Gespräche, die ich gleich hinterher aufschrieb.[20]

Frau Hohn: Oh, dass der Kennedy tot ist, Herr Meyer. Das ist aber schade. Der war so jung und schön, so stracks geradeaus. Den fand ich viel besser als Hitler. – Kann man das sagen, Herr Meyer?

Hilbert: Nein, kann man nicht!

Einige Mitglieder der ESG waren am Abend vorher bei mir zu Besuch, um das Programm für das nächste Semester zu besprechen. Am nächsten Abend:

Frau Hohn: Herr Meyer, die Untermieter haben sich beschwert. Gestern Abend um Halbzwölf sind noch drei Jungen und drei Mädchen aus dem Haus gekommen. Das geht aber nicht so spät. Nachher komme ich noch ins Gerede. Es haben schon mal welche Nacktbilder gemacht, und dann musste die Wirtin anschließend zur Polizei!

Hilbert: Aber da war doch ein Pastor dabei!

Frau Hohn: Umso schlimmer!

Im Nachhinein beurteile ich die an der PH Oldenburg erfahrene Ausbildung sehr positiv. Wir haben wirklich große Teile des Handwerkszeugs für den Lehrerberuf erworben und auch eine Menge über die Theorie und Geschichte der Pädagogik gelernt. „Aus der Praxis – für die Praxis“ galt bei uns nicht.

3.3 Erstes Lehramtsexamen

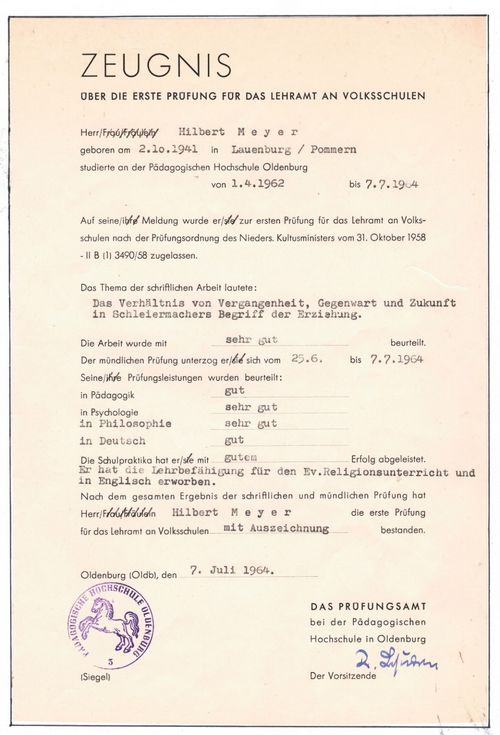

Im fünften Semester habe ich mich zur Prüfung gemeldet und bestand am Geburtstag meiner Mutter, dem 7.7. 1964 die „Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen“.

Merkwürdige Notenfindung: Die Gesamtnote im Examen war „mit Auszeichnung“ – eine Note, bei der drei Zweien und drei Einsen zu einer Gesamt-Eins zusammen gezogen wurden, obwohl die Praktikums-Zwei auch nur aus einem befriedigend und einem gut addiert worden war. Heutzutage hätte das niemals die Gesamtnote „sehr gut“ und schon gar nicht „mit Auszeichnung“ ergeben! Ich war deshalb einigermaßen überrascht über das Ergebnis. Unterschrieben ist mein Zeugnis vom nebenamtlichen Leiter des Staatlichen Prüfungsamtes, dem Mathematikdidaktiker Heinrich Besuden, meinem späteren Kollegen auf der Professur für die Fachdidaktik Mathematik.

Die Examensarbeit über "Das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Schleiermachers Begriff der Erziehung" wurde von Werner Loch betreut. Ich hatte mich angestrengt, weil meine erste schriftliche Note an der PH ein „mangelhaft“ war.[21]

Zweitgutachter war Herwig Blankertz. Letztgenannter war damals für vier Semester der Philosoph unserer PH. Es gingen nur wenige Studierende in seine Veranstaltungen über Descartes, Kant und Rousseau. Ich war einer der wenigen. Das war für mich ein Glücksfall. Denn er hat mir angeboten, bei ihm zu promovieren.[22] Und er hat alle entscheidenden Weichen für meinen wissenschaftlichen Werdegang gestellt.

Entlassungsfeier: Der zweite Student, der in meinem Jahrgang ein „sehr gut“ erhielt, war Freerk Huisken, der später Professor an der Uni Bremen wurde, wo er beängstigend lange Anhänger einer maoistischen Splitterpartei blieb und mir in einem seiner Aufsätze vorhielt, den typisch spätkapitalistischen Träumen von der Reformierbarkeit des Systems verfallen zu sein. Sei’s drum – aber er konnte exzellent Cello spielen und hat damit die Entlassungsfeier bereichert.

Damals herrschte großer Lehrermangel. In einer Verlautbarung erklärte das Kultusministerium, dass es sich vorbehalte, von jenen Absolvent*innen, die keine Stelle antreten, einen Teil der Ausbildungskosten einzufordern. Deshalb hatte die GEW bei der Entlassungsfeier einen Stand vor der Aula aufgebaut, auf dem uns versichert wurde, dass wir davor keine Angst zu haben bräuchten.

3.4 Volksschullehrer im Ammerland

Vom 1.8. 1964 bis zum 1.4. 1967 war ich „Lehrer zur Anstellung“ an der Volksschule Ocholt im Landkreis Ammerland, ein kleines Dorf mit vielleicht 1000 Einwohner*innen, 28 km westlich von Oldenburg gelegen. Ein Referendariat gab es damals an Volksschulen noch nicht. Ich musste vom ersten Tag an eine volle Klasse übernehmen und 30 Wochenstunden geben.[23]

Ich war 23 Jahre alt und gab 30 Wochenstunden Unterricht in allen Jahrgangsstufen. Der Einsatzschwerpunkt lag aber in der Grundschule.  Ich wurde sofort Klassenlehrer und begleitete eine zweite Klasse für knapp drei Schuljahre, d.h. dass „meine“ Klasse am Ende meiner aktiven Schulzeit die fünfte Klasse erreicht hatte. Eigentlich war dringend ein Lehrer/eine Lehrerin für die erste Klasse gesucht worden, aber mein Schulleiter, Herr Grummer, sagte mir: „Für einen Anfänger ist eine erste Klasse zu schwierig!“

Ich wurde sofort Klassenlehrer und begleitete eine zweite Klasse für knapp drei Schuljahre, d.h. dass „meine“ Klasse am Ende meiner aktiven Schulzeit die fünfte Klasse erreicht hatte. Eigentlich war dringend ein Lehrer/eine Lehrerin für die erste Klasse gesucht worden, aber mein Schulleiter, Herr Grummer, sagte mir: „Für einen Anfänger ist eine erste Klasse zu schwierig!“

Erster Schultag: Am ersten Schultag nach den Sommerferien kam ich leicht angespannt in meine 2. Klasse, die bei ihrer bisherigen Lehrerin, Irmtraud Berg, schon recht gut Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hatte. Vor der Tür stand die Schülerin Carola Wöbken. Sie begrüßte mich und sagte: „Ich heiße Carola. Ich helfe dir.“ Was dann auch der Fall war.

Alles war für mich neu. Ich hatte mich im Studium nicht mit Grundschuldidaktik beschäftigt und wusste nur ein klein wenig aus dem Stadtschulpraktikum. In den ersten Wochen meiner Tätigkeit waren die Eltern skeptisch, wohl auch weil sie sich Gedanken machten, was solch ein Anfänger alles nicht kann. Aber nach wenigen Wochen waren die Bedenken bei den meisten Eltern verflogen, weil sie sahen, dass ich sehr fleißig war, streng auf die Hausaufgaben achtete[24] und weil es den Schüler*innen offensichtlich Spaß machte, von mir unterichtet zu werden.

Schulleiter: Der Schulleiter, Herr Grummer, war ein freundlicher älterer Herr, der das Wort „Unterrichtsreform“ noch nie gehört hatte, obwohl es aufgrund der Umwandlung seiner Schule zu einer sogenannten Mittelpunktschule eigentlich sehr viel zu tun gab. In meiner ersten Schulwoche bat er mich zu sich und sagte: „Ich zeige Ihnen mal das Dorf!“ Dann fuhren wir mit dem Fahrrad durch das Dorf und ich bekam allerlei kluge Hinweise: „In der Hecke stehen Tollkirschen! Aufpassen, dass die Schüler da nicht rangehen.“ Oder: „In dem Haus da hinten wohnt ein Flittchen. Lassen Sie sich nicht auf sie ein!“

Mentor: Der zugewiesene oder selbst ernannte Mentor war Walter Spellig. Erneut ein Glücksfall für mich, weil er sich intensiv um mich kümmerte und beriet, z.B. in Disziplinfragen, aber auch mit Ideen für den Sprach- und den Sachunterricht. Herr Spellig war im Zweiten Weltkrieg in Rostrup (am Zwischenahner Meer) Flugzeugpilot gewesen, hatte sich in die Tochter der Schnapsbrennerei Ficken im Dorf Lindern bei Ocholt verliebt und sie geheiratet. So blieb er im Norden. Zwei Jahre nach meiner Ocholt-Zeit wurde er zum ersten Seminarleiter für Volksschullehrer*innen im Ammerland ernannt.

Disziplin halten: Ich hatte gut anderthalb Jahre lang Disziplinprobleme. Die Schülerin Angret Hemmieoltmanns meldete sich nach 14 Tagen,  als es wieder recht unruhig geworden war, und sagte: „Du ich weiß was, Herr Meyer: Immer wenn du redest, sind wir still und wenn wir reden, bist du still.“ Irmtraud Berg, von der ich die Klasse übernommen hatte, hospitierte auf meine Bitte und gab mir einen Hinweis: „Die Unruhe in der Klasse kommt nicht von den Schülern, sie kommt von dir selbst.“ Und Walter Spellig sagte mir Monate später in der großen Pause: „Wenn der Egon wieder Mist macht, dann schicken Sie ihn zu mir in die Klasse. Dann setze ich ihn neben seine große Schwester. Und der ist das dann so was von peinlich, dass sie ihn zuhause richtig zusammenstaucht!“

als es wieder recht unruhig geworden war, und sagte: „Du ich weiß was, Herr Meyer: Immer wenn du redest, sind wir still und wenn wir reden, bist du still.“ Irmtraud Berg, von der ich die Klasse übernommen hatte, hospitierte auf meine Bitte und gab mir einen Hinweis: „Die Unruhe in der Klasse kommt nicht von den Schülern, sie kommt von dir selbst.“ Und Walter Spellig sagte mir Monate später in der großen Pause: „Wenn der Egon wieder Mist macht, dann schicken Sie ihn zu mir in die Klasse. Dann setze ich ihn neben seine große Schwester. Und der ist das dann so was von peinlich, dass sie ihn zuhause richtig zusammenstaucht!“

Eine Experimentierhaltung aufbauen: Das Unterrichten hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich machte oftmals Gruppenunterricht. Ich habe immer wieder kleine Experimente gemacht. Ich habe den damals in Mode gekommenen „programmierten Unterricht“ mit selbst gebastelten Miniprogrammen ausprobiert. Mein Lieblingsfach war der Sachunterricht – nach dem Ende der „Heimatkunde“ ein curricular noch sehr wenig besetztes Feld. Ich konnte entsprechend viel experimentieren. Die schriftliche Hausarbeit zum Zweiten Examen hatte dann das Thema "Das didaktische Problem der Verfrühung im Sachunterricht". Um die Arbeit schreiben zu können, habe ich systematisch allerlei Lehrinhalte ausprobiert, die gemäß Richtlinienvorgaben verboten waren. So war es – ziemlich schwachsinnig – verboten, früher als in der vierten Klasse das Thema Feuerwehr zu behandeln. Also hab ich’s in der dritten gemacht. Rechnen mit x und y durfte damals auf keinen Fall früher als in der fünften Klasse angesetzt werden, also habe ich in der dritten damit begonnen. Heraus kam die Unterscheidung einer legitimen „Vorwegnahme“ in der Ordnung des Lehrplans von einer lerntheoretisch zu begründenden falschen „Verfrühung“.[25]

Handlungsorientiert unterrichten: Im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich in Ocholt in bestimmten Bereichen das praktiziert habe, was ich 1980 im Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung als „Handlungsorientierten Unterricht“ bezeichnet habe. Wir hatten dafür an der Schule gute räumliche Voraussetzungen. Ich konnte einen Nebenraum unserer Schule nutzen, um ein großes Modell des Dorfes mit den Kindern aufzubauen. Übrigens: der Nebenraum war ein ehemaliges Heim der Hitler-Jugend, in dem immer noch Hakenkreuze an den Deckenbalken zu erkennen waren. Ich war oft mit meiner Klasse im Dorf unterwegs., um einen Bauernhof, die Große Gärtnerei und Apfelmosterei von Hettenhausen und den Bahnhof zu besichtigen. Wir hatten unsere „Moosstelle“ im Wald gegenüber der Schule, wo hin und wieder Geschichten erzählt und Wochenenden eingeleitet wurden. Einmal habe ich als freiwillige Hausaufgabe über die Herbstferien die Aufgabe gestellt: „Baut aus einem Schuhkarton einen Bonbonautomaten, in den man oben ein Zehnpfennigstück einwirft und wo unten ein Bonbon rausfällt!“ Das war allerdings eine echte Überforderung. Sie gelang nur einem Schüler – und dem auch nur mit Hilfe seines Vaters.

Freie Konferenz: Alle 5 bis 8 Wochen traf sich ein Kreis von bis 12 bis zu 20 Kolleg*innen aller Volksschulen der Gemeinde Westerstede zur Freien Konferenz. Wir schauten uns Unterricht je eines Kollegen/einer Kollegin an und machten eine gründliche Nachbesprechung (in der auch heftige Kritik geübt wurde). Danach gab es dann Kaffee und Kuchen. Der Schulrat hatte bei diesen Treffen nichts zu suchen – wir waren selbstorganisiert.[26]

Gehalt: Das Anfangsgehalt betrug 530 DM – damals viel Geld. Ich hatte noch kein Auto und fuhr am Wochenende die sieben Kilometer mit dem Fahrrad zu meinen Eltern in Westerstede. Die Miete (zunächst beim Dorfpolizisten, dann in der freien Wohnung der Ocholter Kindergärtnerin) betrug 50 und später 75 DM. Hinzu kamen 75 DM monatlich für einen Mittagstisch im Gasthof des Dorfes. Ich hatte jeden Monat mindestens 150 DM übrig und kaufte mir das erste Radio meines Lebens. Ich fuhr zur Documenta nach Kassel und kaufte mir eine Radierung des Tachisten WOLS (Wolfgang Schulz) – und dann war immer noch etwas übrig.

Sportunterricht: Im Studium hatte ich kein einziges Seminar zum Sportunterricht mitgemacht – und nun musste ich in der zweiten und neunten Klasse Sport unterrichten. Vom Klassenzimmer meiner zweiten Klasse zur wenig benutzten Turnhalle waren es dreißig Meter. Deshalb konnte ich, wenn die Klasse unruhig wurde, schnell rübergehen und zehn Minuten lang Völkerball spielen oder eine Bewegungsübung machen. Das hat fast immer funktioniert – danach waren die Schüler*innen wieder aufnahmefähig. Nach einem Jahr kamen die Schüler*innen halbhoch (Foto links), nach zwei Schuljahren war Dreiviertel in der Lage, die Klettertaue in der Turnhalle bis unter die Decke hochzuklettern. Die Jungs in der neunten Klasse wollten immer nur Fußball spielen – und ich traute mich nicht, sie zu etwas anderen zu zwingen. Ich kannte nicht einmal die Regeln. Also habe ich sie gewähren lassen.

Sportunterricht: Im Studium hatte ich kein einziges Seminar zum Sportunterricht mitgemacht – und nun musste ich in der zweiten und neunten Klasse Sport unterrichten. Vom Klassenzimmer meiner zweiten Klasse zur wenig benutzten Turnhalle waren es dreißig Meter. Deshalb konnte ich, wenn die Klasse unruhig wurde, schnell rübergehen und zehn Minuten lang Völkerball spielen oder eine Bewegungsübung machen. Das hat fast immer funktioniert – danach waren die Schüler*innen wieder aufnahmefähig. Nach einem Jahr kamen die Schüler*innen halbhoch (Foto links), nach zwei Schuljahren war Dreiviertel in der Lage, die Klettertaue in der Turnhalle bis unter die Decke hochzuklettern. Die Jungs in der neunten Klasse wollten immer nur Fußball spielen – und ich traute mich nicht, sie zu etwas anderen zu zwingen. Ich kannte nicht einmal die Regeln. Also habe ich sie gewähren lassen.

„Du, ich weiß was, Herr Meyer!“ Ich habe die Direktheit und Ehrlichkeit der Grundschüler*innen genossen. Und wenn interessante, witzige, traurige Sprüche kamen, habe ich sie sofort in einer Kladde notiert. Drei Kostproben:

- Einmal kam eine Mutter und sagte: „Sie müssen den Rolf mehr prügeln. Mein Mann ist Eisenbahner und oft die Woche über weg. Und ich kann das nicht!“ (Ein einziges Mal bekam Rolf von mir eine Ohrfeige, als ich in dem Moment neben ihm stand, als er ohne Vorwarnung seinem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht schlug. Er fand meine Reaktion völlig o.k., aber für mich war es eine pädagogische Niederlage, die mich bis heute beschäftigt.)

- Deutschunterricht: Die Schüler*innen haben den Arbeitsauftrag erhalten, Namenswörter aufzuschreiben, die man weder sehen noch anfassen kann. Diese Aufgabe hatte ich gestellt, weil einige Eltern ihre Kinder mit der falschen Regel „Alles, was man sehen kann, wird groß geschrieben, alles andere klein!“ in Verwirrung brachten: Nach fünf Minuten kommt Angret zu mir ans Pult: „Kann ich das schreiben: Mörder! – Die sieht man ja so selten!“

- Auf einem Unterrichtsgang kommt die Schülerin Elisabeth zu mir, druckst herum und fragt dann: „Herr Meyer, hast du eigentlich eine Frau?“ Ich: „Nein, aber das weißt du doch!?“ Elisabeth: „Ich hab wohl eine für dich: meine Cousine. Die geht noch zur Schule und ist 19 Jahre alt. Die kannst du haben. Meine Mama hat gesagt, ich soll dir das bloß nicht sagen, aber ich tu’s doch!“

3.5 Zweites Lehramtsexamen

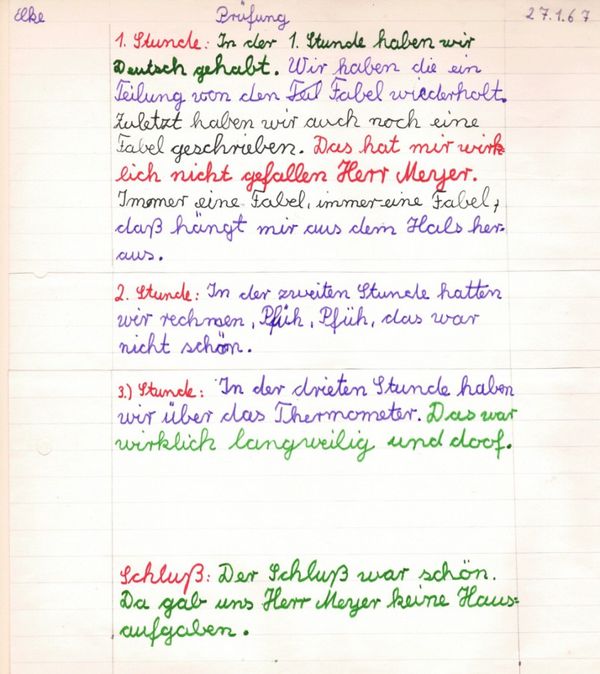

Am 26. Januar 1967 machte ich in der 4. Klasse mit 44 Schüler*innen[27] das „Zweite Examen für das Lehramt an Volksschulen“. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag. Ich hatte alle Stundenentwürfe gründlich bearbeitet. Ich hatte schon zwei Tage vorher den grauen Anzug mit Schlips getragen, damit die Schüler*innen, die mich nur mit Nietenhose kannten, nicht allzu überrascht waren.

Die Prüfungskommission bestand aus dem Schulrat des Ammerlands, Herrn Helmerichs, aus meinem Mentor, Herrn Spellig, und aus dem von mir angeforderten, fakultativ zugelassenen Oldenburger Hochschullehrer Hans-Jochen Gamm. Ich musste drei Stunden geben, danach folgte ein Fachgespräch. Die erste Stunde Deutsch, die zweite Mathematik. Die dritte Stunde zum Sachunterricht dauerte zwanzig Minuten länger als geplant, weil die Schüler*innen einfach nicht auf die Idee kamen, was da physikalisch passiert, wenn das Thermometer in kochendes Wasser gesteckt wird und die Säule im Thermometer ansteigt. Hans-Jochen Gamm machte dann die spitze Bemerkung: „Herr Meyer hat uns unplanmäßig zum Sieden gebracht.“ Dennoch gab’s für die Gesamtleistung ein „sehr gut“.

Nächste Seite: Am Tag nach dem Examen (und der feucht-fröhlichen abendlichen Examensfeier, die keine Unterrichtsvorbereitung mehr zuließ) mussten meine Schüler*innen einen Aufsatz über den Prüfungstag schreiben.

- Eine Kostprobe der aufgeweckten Schülerin Elke, eine Stütze der gesamten Unterrichtsarbeit, auf der nächsten Seite!

Verbeamtung: Schon fünf Tage später, am 1.2. 67, wurde ich zum Beamten im Schuldienst des Landes Niedersachsen ernannt und schon zwei Monate später, am 31.3. 67, wieder entlassen, weil ich mein zweites Studium in Berlin beginnen wollte.[28]

Die Schülerin Angret wusste, dass ich nach bestandener Prüfung die Schule verlassen würde, und schrieb in ihrem Aufsatz: „Leider hat Herr Meyer die Prüfung bestanden.“

Fazit: Die drei Jahre in Ocholt haben mich sicherlich auch in meiner Hochschullehre deutlich geprägt. Ich habe gelernt, dass Unterricht intensiv vorbereitet werden muss, dass man ohne klare Strukturierung (Merkmal 1 aus meinem Buch „Was ist guter Unterricht?“) viele Chancen für produktives Lernen vergibt, dass das Unterrichten viel persönliche Befriedigung bringen kann und dass anfängliche Probleme überwunden werden können. Deshalb empfehle ich allen Masterabsolvent*innen, der promovieren möchten, um Hochschullehrer*in für Lehramtsstudiengänge zu werden, als erstes das Referendariat zu machen.

4. Promotionsstudium und Arbeit für den Kollegschulversuch

4.1 Just in time – Studium an der Freien Universität Berlin (West)

Vom Sommersemester 1967 bis zum Wintersemester 1968/69 habe ich an der Freien Universität Berlin studiert und mein Promotionsstudium mit dem Hauptfach Erziehungswissenschaft und den Nebenfächern Philosophie und Geschichte begonnen.[29] Zum Promovieren war ich von Herwig Blankertz eingeladen worden. Es war die Zeit, in der diese verzopfte Regel, nicht selbst um eine Betreuung bitten zu dürfen, gerade aufgegeben wurde: „… unter den Talaren Muff von tausend Jahren.“[30]

und den Nebenfächern Philosophie und Geschichte begonnen.[29] Zum Promovieren war ich von Herwig Blankertz eingeladen worden. Es war die Zeit, in der diese verzopfte Regel, nicht selbst um eine Betreuung bitten zu dürfen, gerade aufgegeben wurde: „… unter den Talaren Muff von tausend Jahren.“[30]

- mein erstes Buch: eine Aufsatzsammlung

Herwig (damals noch: Herr Blankertz) gab mir eine Wissenschaftliche Hilfskraftstelle an dem von ihm geleiteten Institut für Wirtschaftspädagogik. Dort lernte ich dann die Assistenten Frank Achtenhagen und Adolf Kell kennen. Mit Frank habe ich vier Jahre später (1971) meine erste Buchpublikation zu einem damals aktuellen Thema gemacht; Der Titel „Curriculumrevision – Möglichkeiten und Grenzen“.

Studentenrevolte: Als ich im Sommersemester 1967 mein Studium in West-Berlin aufnahm, begann auf dem Campus der FU die bald ganz Westdeutschland erfassende Studentenrevolte. Ich kam vom flachen Land und schaute mit großen Augen dem Treiben der Studierenden – von Rudi und Gretchen Dutschke über Gaston Salvatore bis zu Rainer Langhans und Fritz Teufel – zu. Ich genoss es, wichtige Personen life bei Auftritten im Audimax des Henry Ford-Baus in Dahlem zu hören: Theodor Adorno, Herbert Marcuse und andere mehr. Ich erinnere mich, dass wir Studierenden einen Rentner hofierten. Er hieß „der rote Rudi“, kam regelmäßig zu den Teach-ins und hatte irgendwann einmal Lenin die Hand geschüttelt. Hier lernte ich auch handgreiflich, dass zwischen dem eigenen Erleben und der Berichterstattung in den Zeitungen Welten liegen können.

Ich versuchte, Marx und Hegel, Adorno, Herbert Marcuse und Habermas zu lesen und zu verstehen. Das war schwere Kost für mich.

Die Verknüpfung des Studiums mit studentischen Aktionen hat mir Spaß gemacht und meine Eltern in Sorge versetzt. Ich ließ keine Großdemonstration aus. Am 2. Juni 1968 war ich dabei, als eine Demo gegen den Schah von Persien organisiert wurde, bei der dann am Abend Benno Ohnesorg erschossen wurde. Auch ich hatte mit einem Plakat mit persischer Schrift, die ich nicht lesen konnte, vor dem Schöneberger Rathaus (dem damaligen Sitz des Regierenden Bürgermeisters) gestanden und gesehen, wie der persische Geheimdienst SAVAK mit langen Stangen auf einige von uns einprügelte.

Bei allen Veranstaltungen, z.B. den selbstorganisierten Teach-ins im Henry-Ford-Bau der FU und beim großen Anti-Vietnamkriegs-Kongress 1968 in der TU Berlin, hörte ich aufmerksam zu.[31] Wurde in der Innenstadt demonstriert, nahm ich häufig teil, schaute aber erst mal nach, wo die Wasserwerfer der Polizei aufgefahren waren. Dann stellte ich mich auf der gegenüberliegenden Seite auf, so dass mein Rückzugsweg sicher war.

4.2 Westfälische Wilhelms-Universität Münster – Magister Artium

Ab dem Sommersemester 1969 bis zum Wintersemester 1971/72 habe ich an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studiert, weil Herwig Blankertz einen Ruf an diese Hochschule angenommen und Frank Achtenhagen, Adolf Kell und mich aus Berlin mitgenommen hatte. Ich setzte dort das Promotionsstudium fort. Die Fächer blieben gleich: Erziehungswissenschaft, Philosophie und Geschichte. Ich bekam in Münster erneut eine Wissenschaftliche Hilfskraftstelle und konnte gut davon leben.

Auch in Münster war inzwischen die Berliner Studentenrevolte angekommen – aber die Revolte fand nicht – wie in Berlin – auf der Straße statt, sondern auf der Systemebene: Es ging darum, die Instituts- und Fakultätsstrukturen zu demokratisieren. Und daran hatte Herwig einen entscheidenden Anteil.

Magister: Im Februar 1970 legte ich in Münster die Magister-Prüfung ab. Gegenstand der Magisterarbeit war das von Herwig gestellte Thema „Die didaktische Konzeption der Pariser École Polytechnique während der Französischen Revolution“.[32] Magisterstudium und -prüfung wurden von mir im Geschwindtempo absolviert, weil ich die Stelle eines Wissenschaftlichen Assistenten erhalten sollte, für die mein PH-Examen nicht als Voraussetzung akzeptiert wurde. Deshalb hatte Herwig die Idee, den Magister dazwischen zu schieben.[33]

Vom 1.4.1970 bis 30.4.1973 war ich dann Wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Münster.

4.3 Mein Doktorvater Herwig Blankertz

Herwig Blankertz (1927-1983) spielte in meinem wissenschaftlichen Werdegang die entscheidende Rolle. Er hat mich gefordert und gefördert wie niemand sonst. Er ist bis heute mein Vorbild, was die Wahrnehmung der Hochschullehrerrolle angeht, auch wenn ich mich im Blick auf die Theorieproduktion, seinen kritischen Scharfsinn und die bildungspolitische Wirksamkeit in keiner Weise mit ihm messen kann und will. Eine seiner Stärken bestand darin, sehr unterschiedliche Mitarbeiter*innen für gemeinsame Vorhaben zu begeistern, wichtige Arbeiten zu delegieren, dann aber alles zusammen zu fassen und nach außen zu vertreten.[34]

Ende 1944 wurde Blankertz als siebzehnjähriger Soldat eingezogen und verletzt (s.u.). Nach dem Krieg war er zunächst Bauarbeiter, dann Textilarbeiter und Ingenieur. Nach einem Studium an der Hochschule für Gewerbelehrer in Wilhelmshaven machte er dort 1955 seine Staatsprüfung für das Gewerbelehramt (Fachrichtung Textil und Leder). Er qualifizierte sich weiter und machte ein Promotionsstudium bei dem Göttinger Geisteswissenschaftler Erich Weniger (1893-1961), das er 1959 mit einer Arbeit über die Pädagogik des Neukantianismus beendete.[35] Nach einer Station in Hamburg wurde er 1963 Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg, wo ich ihn und seine Frau Gisela kennen lernte. Er wechselte 1964 auf die Professur für Wirtschaftspädagogik an der Freien Universität Berlin und nochmals 1969 auf die Professur für Philosophie und Pädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Herwig Blankertz war damals die entscheidende Figur an unserem Münsteraner Institut für Erziehungswissenschaft. Und auch in der Schulpolitik des Landes NRW spielte er eine zunehmend wichtige Rolle. 1978 organissierte er als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft den Tübinger Kongress zur „Handlungsrelevanz erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse“ und hielt eine damals viel beachtete Rede, in der er die Ursachen für das Scheitern der Brandt-Scheelschen Bildungsreform von 1972 analysierte.[36]

Nach außen wirkte er stark, aber er war keine Frohnatur, sondern ein zerbrechlicher Mensch. Er hat gelitten, wenn er widersprüchliche Hochentwicklungen in Schule und Hochschule nicht mehr steuern konnte. Er fühlte sich Willy Brandts Forderung „Demokratie wagen“ verpflichtet. Er führte als Münsteraner Dekan die Drittelparität im Fakultätsrat und die Zweierparität in Lehrausschüssen ein und sorgte dafür, dass ein Student Prodekan der Fakultät wurde.

Herwig Blankertz setzte sich für eine wehrhafte Demokratie ein – nicht ohne biografischen Hintergrund: Er hatte als jugendlicher Pimpf im Jahr 1944 in der Hasenheide in Berlin der berühmt-berüchtigten Goebbels-Rede zugehört und mitgegrölt, als Goebbels fragte: „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ Als 16Jähriger wurde er, wie mir seine Frau Gisela berichtet hat, Flak-Helfer. Als 17Jähriger wurde er Ende 1944 eingezogen. Zweieinhalb Wochen vor Kriegsende versuchte er in der Nähe von Dessau, eine Hausruine vor den heranrückenden US-amerikanischen Panzern mit einer Panzerfaust zu verteidigen. Das misslang. Stattdessen wurde er von einem der Panzer überfahren und blieb schwer verletzt liegen. In einem amerikanischen Lazarett bei Dessau wurde er notdürftig versorgt und dann entlassen. Er schlug sich zu Fuß zu seiner Mutter ins Rheinland durch. Sein Vater, ein hoher NS-Beamter, ist in den letzten Kriegstagen verschollen.

Die Erfahrung der Nazi-Diktatur hat ihn tief geprägt. Als Lutz van Dick, ein in Hamburg arbeitender niederländischer Sonderschullehrer und Poet, ihn 1981 bat, den Aufruf der von ihm (mit)gegründeten atomaren Abrüstungsinitiative „Pädagogen gegen Rüstungswahn“ zu unterschreiben, schrieb Herwig ihm einen langen Brief, warum er dies nicht tun könne.[37] Mir schickte er eine Kopie und bat mich, meine Unterschrift zurückzuziehen[38], weil ohne Verteidigung Demokratie nicht überleben könne – eine damals unter uns linken Studenten wenig populäre Position, die man heute mit anderen Augen betrachtet. Sein letzter großer Vortrag hatte das Thema „Kants Idee des ewigen Friedens“. 1983 starb Herwig Blankertz viel zu früh an den Folgen eines Verkehrsunfalls.[39]

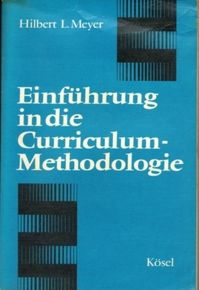

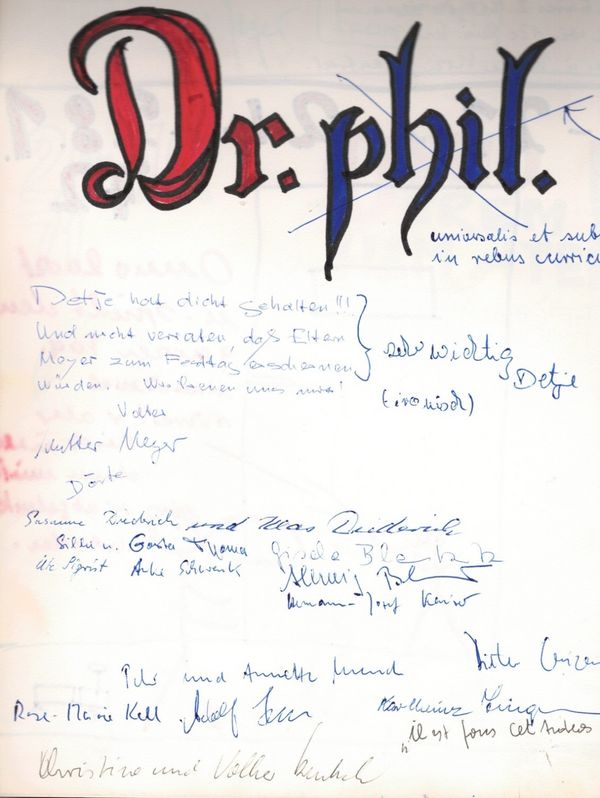

4.4 Promotion

Am 8. Februar 1972 fand an der Philosophischen Fakultät der Uni Münster meine Disputation im Hauptfach Erziehungswissenschaft und kurz zuvor in den Nebenfächern Philosophie und Geschichte statt. Die Dissertationsschrift hatte den Titel: "Das Deduktionsproblem in der Curriculumforschung".[40] Erstgutachter der Dissertation war Herwig Blankertz, Zweitgutachter der Münsteraner Philosoph Willi Oelmüller. Die Arbeit wurde mit „summa cum laude“ bewertet. Veröffentlicht wurde sie auf Vorschlag von Herwig unter dem generalisierenden Titel "Einführung in die Curriculum-Methodologie" (München 1972).[41]

Die Dissertation prägt meine Haltung zum Theorie-Praxis-Problem der Erziehungswissenschaft bis heute. Ich wollte das Deduktionsproblem unbedingt lösen, erkannte aber nach zwei Jahren Arbeit, dass es nicht lösbar ist.

Seither ist mir bewusst, dass beim Kleinar-beiten von Normen und Prinzipien nicht nur hin und wieder, sondern grundsätzlich größere Spielräume bestehen, als dies viele Autoren normativer Konzepte suggerieren. Jede denkbare „Ableitung“ muss kommunikativ, also mit hermeneutischen Methoden bearbeitet und plausibel gemacht werden. Das geht nicht ohne unterrichtsrelevante Zusatzentscheidungen. Deshalb bin ich bis heute skeptisch gegenüber didaktischen Modellen, die auf Theorieebene kluge Konzepte entwickeln, aber nicht bis in praktische Realisierungen vordringen. Im Schlusskapitel meiner Dissertation steht, dass das ungelöste

Seither ist mir bewusst, dass beim Kleinar-beiten von Normen und Prinzipien nicht nur hin und wieder, sondern grundsätzlich größere Spielräume bestehen, als dies viele Autoren normativer Konzepte suggerieren. Jede denkbare „Ableitung“ muss kommunikativ, also mit hermeneutischen Methoden bearbeitet und plausibel gemacht werden. Das geht nicht ohne unterrichtsrelevante Zusatzentscheidungen. Deshalb bin ich bis heute skeptisch gegenüber didaktischen Modellen, die auf Theorieebene kluge Konzepte entwickeln, aber nicht bis in praktische Realisierungen vordringen. Im Schlusskapitel meiner Dissertation steht, dass das ungelöste

Deduktionsproblem auch für eine „Partisanenstrategie“ genutzt werden könne, die dann darin bestünde, dass die Verfechter einer neuen Praxis ganz bewusst andere (bravere) normative Begründungen abliefern als der innovative Inhalt nahe legt. Das ist von der damaligen CDU-Opposition in NRW aufgegriffen und scharf kritisiert und bis in eine Landtagsdebatte getragen worden.

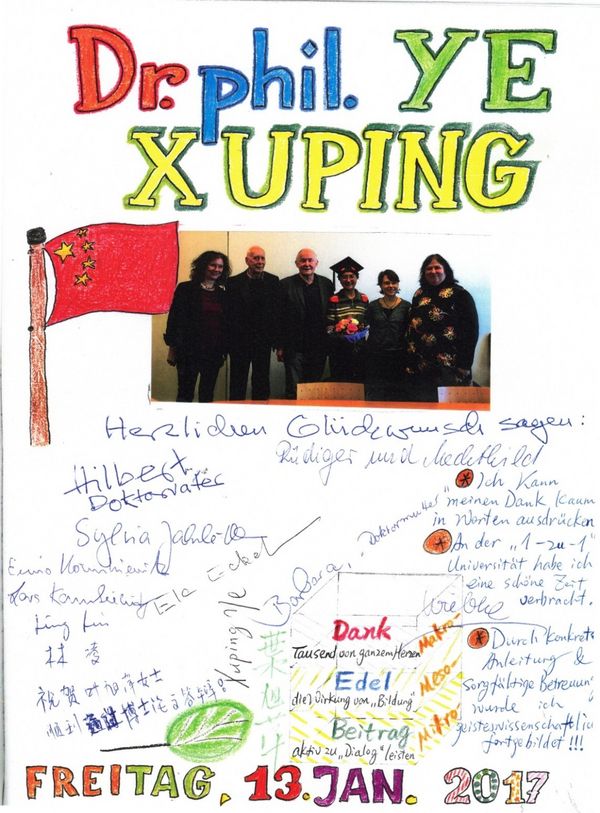

Am Tag der Disputation, also am 8.2. 1972, wurde abends in unserer Wohnung gefeiert. Mitgefeiert haben, wie die abgedruckte Seite aus Meyers Gästebuch zeigt, mein Vater und meine Mutter, meine Schwestern Detje und Dörte, Herwig Blankertz und seine Frau Gisela, Gösta Thoma (später Schulleiter in NRW), Hermann-Josef Kaiser (später Uni Hamburg), Dieter Lenzen (Uni Hamburg), Peter Menck (später Uni Siegen) und Adolf Kell (ebenfalls Uni Siegen), Karl-Heinz Fingerle (später Uni Kassel) und weitere.

4.5 Chaotischer Lehrbetrieb

Ab dem Wintersemester 1969/70 habe ich in Münster am Institut für Erziehungswissenschaft Seminare angeboten, u.a. zu den Themen Curriculumtheorie, Lernzielorientierung und Allgemeine Didaktik. Die Themenwahl war mir weitgehend selbst überlassen. So konnte ich Themen wählen, die ich sowieso gerade für mein Dissertationsprojekt bearbeiten musste.

Das Institut für Erziehungswissenschaft der Uni war, als Herwig Blankertz den Ruf nach Münster annahm, vorsichtig ausgedrückt, verlottert. Es gab 11.000 Lehramtsstudierende mit dem Ziel Gymnasium[42], viel zu wenig Personal, hoffnungslos überfüllte Seminare, kein mit der gültigen Prüfungsordnung abgestimmtes Lehrangebot und eine Prüfungspraxis, in der x-beliebige Themen abgeprüft werden konnten. Einen der ersten Beschlüsse, den Herwig Blankertz nach seiner Wahl zum Dekan durchsetzte, lautete, dass ab sofort nur noch die Noten „bestanden/nicht bestanden“ vergeben wurden, weil angesichts der Überfüllung der Seminare eine differenzierende Notengebung schlicht nicht zu leisten war. Darüber hinaus galt der Grundsatz: „Wer lehrt, prüft!“ Das hatte zur Folge, dass ich als Wissenschaftliche Hilfskraft Mitglied des Landesprüfungsamtes wurde und in jedem Semester 35 bis 40 Prüfungen abnahm.