Aktuelles

Kontakt

Aktuelles

Neuerscheinung: Idylle und Geschlecht. Transformationen der Schäferdichtung im 18. Jahrhundert

Hg. von Kristin Eichhorn und Christian Schmitt (=Das achtzehnte Jahrhundert 49/2, 2025)

Die Beiträge des Themenhefts gehen der Frage nach dem Verhältnis von ›Idylle‹ und ›Geschlecht‹ in exemplarischen Zusammenhängen nach. Das 18. Jahrhundert erscheint dabei in zweierlei Hinsicht als eine Übergangsperiode. In dieser Zeit vollzieht sich – so die Ausgangsüberlegung – nicht nur die Transformation der frühneuzeitlichen Schäferdichtung zur bürgerlichen Idylle, wie sie von der Forschung vielfach beschrieben wurde.Diese gattungshistorische Transformation geht zudem mit der Transformation von Geschlechterordnungen einher und so ändert sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts auch die Art und Weise, in der Schäfertexte bzw. Idyllen Geschlecht(er) und Begehren konstruieren. Lässt sich die Geschichte der Gattung als spannungsvolles Wechselspiel zwischen der Bestätigung etablierter und der Eröffnung alternativer Konzeptionen von Geschlecht und Begehren lesen, so stellt sich die Frage, wie die Schäferdichtung des 18. Jahrhunderts diesbezüglich einzuordnen ist.

Neuerscheinung: Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung

Themenheft: Unheimlich. Hg. von Thomas Boyken u.a. (Jg. 9, 2025)

Das diesjährige Jahrbuch der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung widmet sich dem Unheimlichen in seiner Breite und Vielfältigkeit und zeigt, wie es in verschiedenen Medien – von Hörspielen über Romane und Comics bis hin zu Filmen und Computerspielen – verhandelt und ausgestaltet wird. Die Beiträge widmen sich dem Thema sowohl aus verschiedenen theoretischen als auch aus gegenstandsorientierten Perspektiven, vielfach unter Bezugnahme auf die Überlegungen Sigmund Freuds.

Mit Beiträgen von Sabrina Dunja Schneider u.a.

Das Jahrbuch steht als Open Access hier zur Verfügung.

Neuerscheinung: Adalbert Stifter: Abdias

Nachwort und Anmerkungen von Christian Schmitt (Stuttgart: Reclam 2025)

Abdias lebt als stolzer, erfolgreicher Händler in einer afrikanischen Wüstenstadt, doch dann wird ihm alles genommen: Eine Krankheit zeichnet ihn, Räuber plündern sein Haus, seine Frau stirbt im Kindbett. Mit seiner Tochter Ditha, der seine ganze Fürsorge gilt, wandert er nach Europa aus. Doch das Glück kehrt nicht zurück. Mit der Erzählung Abdias gelang Stifter 1842 der literarische Durchbruch.

Neuerscheinung: Figuren der Diagnostik

Hg. von Till Huber und Sabine Kyora (Boston/Berlin: De Gruyter 2025)

Der Aufsatzband geht der Frage nach der Verknüpfung von medizinischem Wissen und ästhetischem Verfahren nach, im Mittelpunkt steht das Narrativ der Diagnose als Verbindung zwischen medizinischem, literarischem und gesellschaftlichem Diskurs. Den Ausgangspunkt des Bandes bildet die Hypothese, dass literarische Texte etwa ab 1800 bis in die Gegenwart hinein ‚diagnostische Schreibweisen‘ entwickeln und so Diagnostizieren als ein für die Moderne typisches Narrativ etablieren. Bei der Analyse von Figuren der Diagnostik wird in einem ersten Schritt textintern nach literarischen Figuren gefragt, die diagnostizieren oder denen eine Diagnose gestellt wird. Untersucht werden Ärzte, Patienten und Situationen des Diagnostizierens, die in literarischen Texten seit Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich bei der Verknüpfung von medizinischer und literarischer Diagnostik auch die Frage nach rhetorischen Figuren: Denn literarische Verfahren können unabhängig von den beteiligten Akteuren als ‚diagnostische Schreibweisen‘ untersucht werden. Das heißt, dass in literarischen Texten nicht nur medizinnahe Sujets übernommen werden, sondern Krankheitsverläufe ästhetisiert und damit einem literarischen Prinzip untergeordnet werden. So können sie versuchen, die medizinische Logik außer Kraft zu setzten. Schließlich sind auch Schriftsteller-Ärzte und Schriftsteller als Akteure innerhalb des Narrativs zu untersuchen. Zumindest für die Ärzte unter ihnen ist dabei die klinische Ausbildung zum Diagnostiker von Bedeutung.

Mit Beiträgen von Urte Helduser, Ella M. Karnatz, Thomas Boyken, Sabine Kyora u.a.

Interview: Christian Baron "Ein Mann seiner Klasse"

Der Schriftsteller Christian Baron im Gespräch mit Studierenden

Am 24.06.2025 war der Schriftsteller Christian Baron auf Einladung des Instituts für Germanistik und der Kooperationsstelle Hochschule und Gewerkschaften zu Besuch an der Uni Oldenburg. Mit Studierenden sprach er über seine 2020 erschienene Autosoziobiographie „Ein Mann seiner Klasse“.

Barons Buch, das von seinem Aufwachsen als Arbeiterkind mit einem alkoholkranken und gewalttätigen Vater im Kaiserslautern der 1990er Jahre handelt, stand auf der Spiegel Beststeller-Liste. Der daraus hervorgegangene TV-Spielfilm (R: Marc Brummund 2024) wurde als "Bester Fernsehfilm des Jahres" mit dem Deutschen Fernsehpreis 2025 ausgezeichnet.

Im Video gibt Christian Baron Auskunft über seinen Werdegang, seine Arbeit als Journalist und Schriftsteller, die Entstehungsgeschichte des Buchs und sein literarisches Verfahren. Das Interview führten Bachelor-Studierende des Seminars “Soziale Herkunft und Literatur” unter der Leitung von Prof. Dr. Urte Helduser.

Veranstaltungsreihe: LiteraTour Nord 2025/26

26. Oktober 2025 – 25. Januar 2026 (Musik- und Literaturhaus Wilhelm 13, Oldenburg)

Auf die LiteraTour Nord gehen jeden Winter von Oktober bis Januar ausgewählte Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und lesen aus ihren Neuerscheinungen in Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück.

In der Saison 2025/26 werden Nora Gomringer, Dorothee Elmiger, Daniela Dröscher, Katerina Poladjan und Annett Gröschner mit der LiteraTour Nord auf Lesereise gehen.

Die Oldenburger Lesungen der LiteraTour Nord finden im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 statt. Veranstalter sind das Literaturhaus Oldenburg und seit der Saison 2021/22 die Buchhandlung Thye. Moderiert werden die Lesungen von Lehrenden der Oldenburger NDL.

Informationen zu den Autor:innen, Büchern und Terminen finden Sie auf den Seiten der LiteraTour Nord.

Vortrag: „daß ich der Kleider beraubet hier steh“ – Das Susanna-Drama der Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621–1638) und die zeitgenössische Malerei

13. Januar 2025, 10:00 (Universität Oldenburg, A01 0-009)

Die renommierte Schwarz-Forscherin Dr. Monika Schneikart (Greifswald) stellt in ihrem Vortrag ein Dramenfragment der Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621–1638) vor, das vielfältige Bezüge zur bildenden Kunst der Zeit aufweist.

Der Vortrag findet im Rahmen des BA-Seminars „Sibylla Schwarz - und die Literatur des Barocks” statt. Gäste sind herzlich willkommen!

Montag, 13. Januar 2025

Zeit: 10 Uhr

Raum: A01 0-009

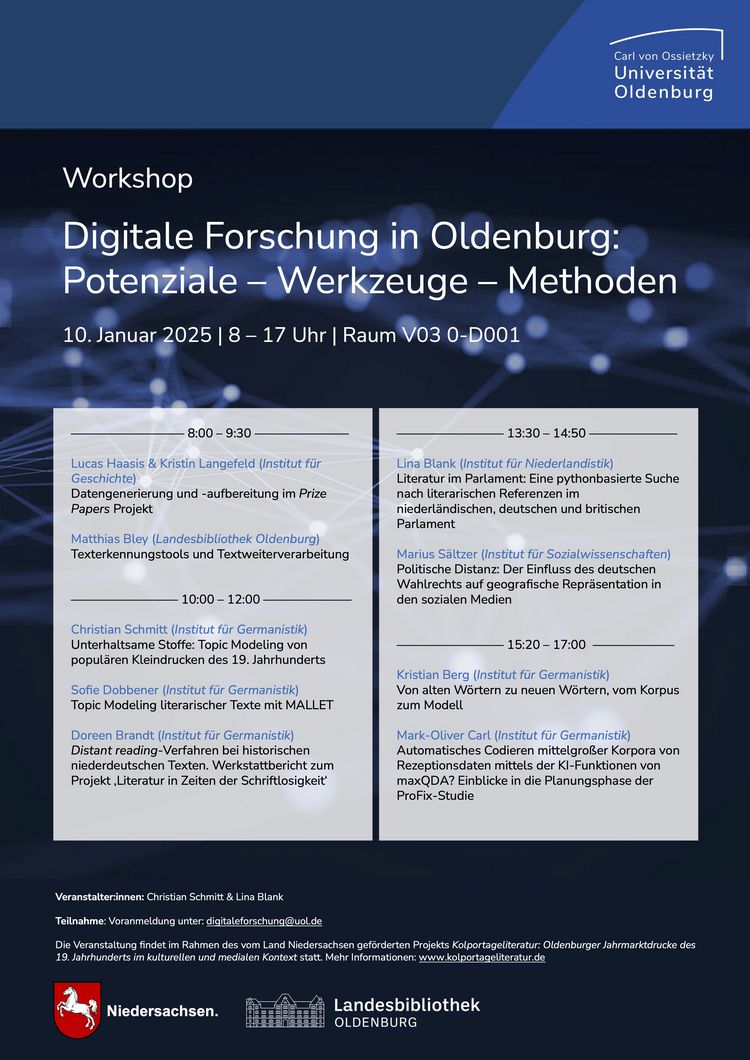

Workshop: Digitale Forschung in Oldenburg. Potenziale – Werkzeuge – Methoden

10. Januar 2025 (Universität Oldenburg)

Die fortschreitende Digitalisierung hat das Potenzial, Forschungsfragen und -praktiken in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften zu verändern. Das gilt insbesondere auch für Wissenschaften, die sich mit Texten befassen, eröffnen doch digitale Werkzeuge neue Möglichkeiten der empirischen Analyse großer Daten- bzw. Textmengen. In den Sprachwissenschaften hat die Korpuslinguistik von diesen Möglichkeiten profitiert, während die Literaturwissenschaften sie als nützliche Hilfsmittel für Verfahren des distant reading genutzt haben. In beiden Fällen schließt sich dann freilich die methodische Frage an, wie die daraus hervorgehenden Befunde mit qualitativen und kontextualisierenden Zugriffsweisen zu vermitteln sind (mixed methods).

Der Workshop möchte Potenziale und Herausforderungen digitaler Forschung anhand konkreter Projekte oder Projektvorhaben aus den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften sondieren, die in Oldenburg durchgeführt oder vorbereitet werden. Dabei geht es zum einen um den interdisziplinären Erfahrungsaustausch über die Werkzeuge und Methoden digitaler Datenverarbeitung, insbesondere von Daten, die aus Texten generiert werden. Zum anderen dient der Workshop aber auch der Vernetzung von Oldenburger Wissenschaftlerinnen und/oder Praktikern – um Synergien zu erzeugen und Impulse für die universitäre Etablierung digitaler Infrastrukturen zu geben.

Zeit & Ort:

10. Januar 2025, 8–17 Uhr

Universität Oldenburg, Ammerländer Heerstraße 136, Raum V03 0-D001

Programm:

Das Programm steht hier als PDF zur Verfügung.

Veranstalter:innen:

PD Dr. Christian Schmitt (Institut für Germanistik) & Lina Blank M.A. (Institut für Niederlandistik)

Teilnahme:

Gäste sind willkommen, auch zu einzelnen Blöcken. Um Voranmeldung wird gebeten unter: digitaleforschung (at) uol.de

Neuerscheinung: Ludwig Tieck: Novellenkranz – Ein Almanach auf das Jahr 1832. Kritische Ausgabe

Hg. und kommentiert von Jakob C. Heller und Christian Schmitt (Dresden: Thelem 2024)

Hexenwahn und Großstadtabenteuer: Das sind die Themen, von denen in Ludwig Tiecks Novellenkranz. Ein Almanach auf das Jahr 1832 erzählt wird. Die Novelle Der Jahrmarkt entsendet Kleinbürger aus der Provinz in die turbulente Stadt, wo deren biedermeierliche Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Die historische Novelle Der Hexen-Sabbath lässt eine scheinbar aufgeklärte Gesellschaft durch Ränkespiel in religiöse Paranoia zurückfallen. Beide Erzählungen zeigen Tieck als virtuosen Unterhaltungsschriftsteller und subtilen Zeitkritiker.

Die kritische Edition präsentiert die beiden Novellen erstmals im originalen Erscheinungskontext, legt mit Nachwort und Stellenkommentar kulturelle und literarische Hintergründe offen – und lädt so dazu ein, diesen fast vergessenen Tieck wiederzuentdecken.