Einen ganz besonderen Erfolg können Wissenschaftler des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) verbuchen: In ihren Aquarien am Standort Wilhelmshaven gelang bundesweit erstmals die Vermehrung von Steinkorallen.

Das Team um Prof. Dr. Peter Schupp von der Arbeitsgruppe Umweltbiochemie stellte die Umweltbedingungen im Labor so nach, dass sie denen im Pazifischen Ozean – der Heimat der Korallen – entsprachen. Die Tiere vermehrten sich sexuell, was weltweit erst wenige Male gelang. „Das ist ein großer Schritt für die Korallenforschung in Deutschland“, sagt Dr. Samuel Nietzer, der die Wilhelmshavener Aquarienanlage leitet. Die sexuelle Vermehrung eröffne wichtige neue Forschungsmöglichkeiten – etwa, die Ansiedelung von Korallenlarven und das Wachstum von Jungkorallen gezielt zu untersuchen.

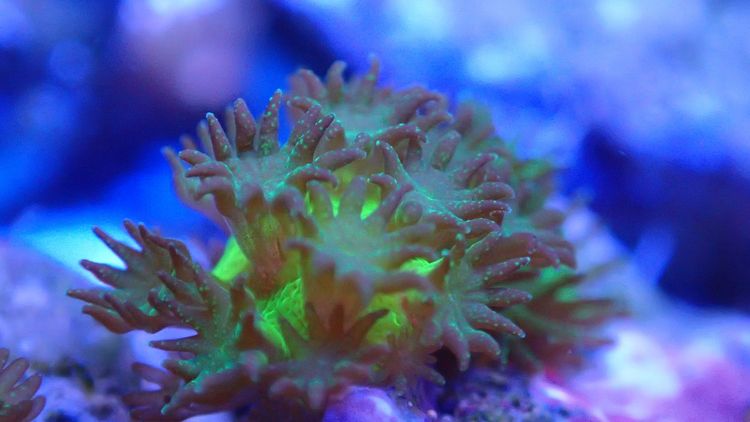

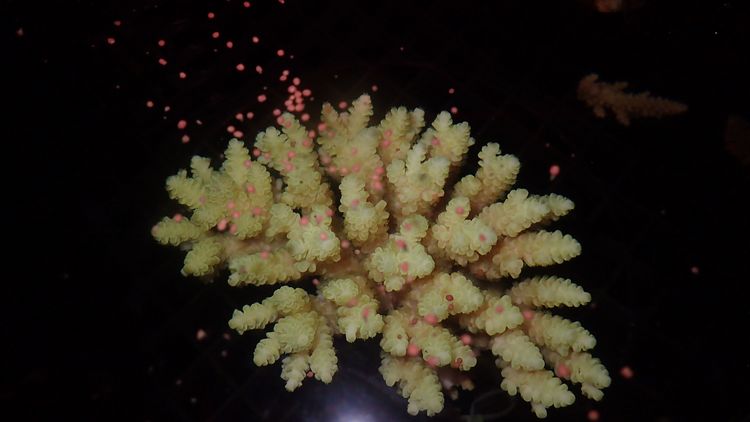

Die verwendeten Acropora-Korallen gehören zur wichtigsten Gattung der Steinkorallen und kommen in natürlichen Korallenriffen sehr häufig vor. Die Hohltiere laichen nur einmal im Jahr. Dabei geben tausende Korallen ihre Eizellen und Spermien gleichzeitig ins Wasser ab. Dieses exakt synchronisierte Massenereignis findet nur unter ganz besonderen Bedingungen statt, was die Vermehrung im Aquarium schwierig macht: Wenn Tageslänge, Mondzyklus und Klimafaktoren nicht genau mit den natürlichen Bedingungen übereinstimmen, produzieren die Korallen keine Nachkommen. Die gängige Methode zur gezielten Vermehrung ist daher bislang die Fragmentierung. Dabei wird eine große Koralle in kleinere Teile gebrochen, die schnell wachsen und in Aquarien oder bei der Riffaufforstung zum Einsatz kommen. Diese Teilkorallen sind genetisch identisch, was sie anfällig gegenüber Umweltveränderungen wie steigenden Wassertemperaturen macht. Sexuell vermehrte Jungtiere könnten widerstandsfähiger sein und sich besser an veränderte Bedingungen anpassen, so die Hoffnung der Experten.

Um die Acropora-Korallen zum Ablaichen zu bringen, betrieben Schupp, Nietzer und ihr Kollege Matthew Jackson einen großen technischen Aufwand. Im Herbst vergangenen Jahres erweiterten sie die Aquarien in Wilhelmshaven mit speziell für diesen Zweck designter Technik, um australische Bedingungen realistisch herzustellen. Dabei simulierten sie sowohl Wasserchemie und Mondzyklen als auch Parameter wie Tageslänge, Beleuchtung und Temperatur. Die Forscher verwendeten Korallen aus Australien, die sie über den Aquaristik-Handel bezogen hatten. Pünktlich zum erwarteten Termin – etwa eine Woche nach Vollmond im Dezember – war es so weit: Die Korallen gaben gleichzeitig ihre Eier und Spermien ins Wasser ab. Die Keimzellen stiegen zur Oberfläche, wo Nietzer und Jackson sie einsammelten. Die Forscher mischten jeweils Eier und Spermien aus unterschiedlichen Korallenkolonien, um eine möglichst große genetische Vielfalt bei den Jungtieren zu erreichen. „Wir haben eine annähernd hundertprozentige Befruchtungsrate erreicht und konnten nach wenigen Tagen rund 50.000 entwickelte Larven zur Ansiedlung bringen“, berichtet Nietzer. Inzwischen seien die größten der überlebenden Nachkommen bereits einen Zentimeter groß.

Mit den hier gewonnenen Larven und Jungkorallen wollen die Forscher nun Faktoren identifizieren, die Ansiedlung und Wachstum der Korallen fördern. Aber auch Umwelteinflüsse wie Meeresverschmutzung stehen im Fokus der Forschung. „Wir gehen davon aus, dass durch neue Erkenntnisse und Methoden bei der Aufzucht in Zukunft große Mengen an Jungkorallen gezüchtet und die dabei entwickelten Methoden beispielsweise bei der Riffaufforstung an geschädigten Riffen und der Korallenforschung eingesetzt werden können“, erklärt Schupp. Zudem falle der große logistische Aufwand weg, für die Gewinnung von Jungkorallen zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Heimat der Korallen reisen zu müssen.