Wer die 112 wählt, dem schicken die Großleitstelle Oldenburger Land sowie die Leitstelle Vechta nicht immer einen Rettungs- oder Krankenwagen, sondern seit fünf Jahren unter Umständen auch einen Gemeindenotfallsanitäter oder eine Gemeindenotfallsanitäterin. Wie sich dieses neue medizinische Angebot auf die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region auswirkt, untersucht die Versorgungsforscherin Insa Seeger. Ihre Expertise ist in der Politik zunehmend gefragt.

Ein einziger Anruf – das ist für Leitstellendisponentinnen und -disponenten die Grundlage, auf der sie täglich zig Mal eine wichtige Entscheidung treffen. Sind die Beschwerden der hilfesuchenden Person so schwerwiegend, dass ein Rettungswagen ausrücken muss? Oder liegt eigentlich eher ein weniger dringliches Problem vor, bei dem zum Beispiel ein Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst besser helfen können? Dann wäre der Rettungswagen dort nicht nur überflüssig, sondern stünde währenddessen auch nicht für echte Notfälle zur Verfügung.

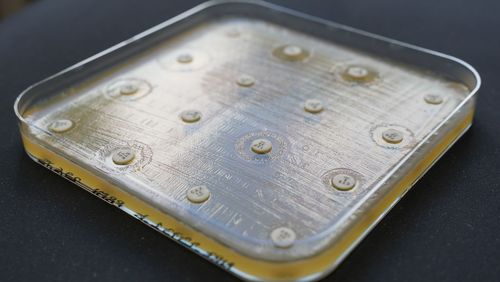

Seit 2019 haben die Mitarbeitenden der am Projekt beteiligten Rettungsleitstellen eine zusätzliche Option: Sie können die Ressource Gemeindenotfallsanitäter (GNFS) einsetzen. Mit einem Minivan, ausgestattet mit medizinischem Equipment, sind diese allein unterwegs und darauf spezialisiert, vor Ort zu helfen. So sollen sie Notaufnahmen und Rettungswagenbesatzungen entlasten.

Ob die Spezialkräfte diesem Anspruch gerecht werden, weiß kaum jemand so genau wie die Versorgungsforscherin Dr. Insa Seeger. Sie ist zwar bei den Einsätzen nicht live dabei, hat aber in den vergangenen Jahren gemeinsam mit anderen Forschenden Tausende Einsatzprotokolle ausgewertet. Die 46-Jährige ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Department für Versorgungsforschung und Sprecherin des Oldenburger Forschungsnetzwerks Notfall- und Intensivmedizin. Sie begleitet das Projekt seit dem ersten Tag wissenschaftlich. „Unsere Aufgabe ist es, die Wirkung der Gemeindenotfallsanitäter objektiv und mit dem Blick von außen zu analysieren“, sagt die Wissenschaftlerin, die nach einer Ausbildung zur Arzthelferin „Betriebswirtschaft in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ studiert und 2019 über die Ambulante Notfallversorgung in Deutschland promoviert hat.

Im selben Jahr ging das zum damaligen Zeitpunkt deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt Gemeindenotfallsanitäter an den Start, an dem neben den Kommunen und den Leitstellen auch die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz Cloppenburg, die Feuerwehr der Stadt Oldenburg, das Niedersächsische Innenministerium, die Gesetzlichen Krankenkassen und die Universitätsmedizin Oldenburg beteiligt sind. Bereits ein gutes Jahr nach dem Start des Projekts konnte Seeger einen Einblick in das Einsatzgeschehen der GNFS geben, das sich bis heute nur in Nuancen verändert hat. Bei den meisten Einsätzen, in mehr als 60 Prozent der Fälle, erleben die Rettungsfachkräfte, dass die Patientinnen und Patienten „keinen dringlichen Versorgungsbedarf“ haben. Es ist also weder schnelles medizinisches Eingreifen noch eine Untersuchung im Krankenhaus notwendig. Stattdessen führen die Rettungskräfte mit den Hilfesuchenden Beratungsgespräche, verabreichen Medikamente oder unterstützen bei der Selbstmedikation und überprüfen Werte wie Blutdruck oder Blutsauerstoff.

„All diese Einsätze würden sonst ein Rettungswagenteam binden, das für tatsächliche Notfälle dann nicht zur Verfügung steht“, erklärt Seeger. In etwa jedem dritten Fall empfehlen die Spezialkräfte den Patientinnen und Patienten, sich in der Notaufnahme vorzustellen. Nur in Ausnahmefällen ist die Lage vor Ort deutlich ernster als von der Leitstelle eingeschätzt und die Gemeindenotfallsanitäter beginnen sofort mit der Notfalltherapie, holen sich bei Bedarf ärztliche Unterstützung durch die Telemedizin im Klinikum Oldenburg oder fordern über die Rettungsleitstelle Verstärkung nach.

Schon in der ersten Studie zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der besuchten Patientinnen und Patienten älter als 65 Jahre ist. Diese Gruppe rückte daher bei weiteren Studien in den Fokus der Forschenden. „Bei mehr als der Hälfte von ihnen können die Gemeindenotfallsanitäter vor Ort helfen. Das ist gerade für ältere Menschen ein Vorteil“, erklärt Seeger. Denn der häufig lange Aufenthalt in einer Notaufnahme oder auch eine stationäre Aufnahme sind gerade für Ältere mit großen Belastungen verbunden.

Ein weiteres Ergebnis offenbart, dass immer wieder auch Notrufe bei den Rettungsleitstellen eingehen, für die der Rettungsdienst gar nicht qualifiziert ist. Etwa jeder siebte Einsatz bei älteren Menschen führt die Gemeindenotfallsanitäter ins Pflegeheim – auffällig häufig, weil es Probleme mit der Blasenkatheterversorgung gibt. Hier können Gemeindenotfallsanitäter – anders als reguläre Notfallsanitäter*innen – direkt helfen. Sie erlernen die Versorgung von Kathetern in ihrer Zusatzausbildung. Der Rettungsdienst bringt diese Patientinnen und Patienten hingegen meist zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus.

Zwischen ambulanter Versorgung und klassischer Notfallrettung

„Bundesweit lässt sich beobachten, dass immer mehr Anrufe in der Leitstelle eingehen, die kein klassischer Notfall sind“, sagt Seeger. Ihre eigenen Untersuchungen haben gezeigt, dass nur der kleinste Teil der Hilfesuchenden, zu denen die Gemeindenotfallsanitäter geschickt werden, vorher versucht hat, den eigenen Arzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst zu kontaktieren. Stattdessen wählten sie direkt die 112 und brachten sich damit aufs Radar der Notfallrettung.

Gerade weil das neue Angebot die Lücke zwischen ambulanter Versorgung und klassischer Notfallrettung schließt, ist es nicht eindeutig einem dieser beiden Versorgungssektoren zuzuordnen. Das ist laut Seeger ein wesentlicher Grund dafür, dass das Projekt noch nicht in die Regelversorgung übergegangen ist. Denn von dieser Einordnung hängt unter anderem ab, wie das sektorenübergreifende Angebot gesetzlich zu regeln und letztlich auch zu finanzieren ist.

Immer wieder ist das Projekt daher Gegenstand politischer Debatten. Das bemerkt auch Seeger, deren wissenschaftliche Expertise zum Thema zunehmend gefragt ist – von anderen Kommunen, die sich für das Projekt interessieren und es teilweise schon adaptiert haben, aber auch von der Politik selbst. Unter anderem wurde sie kürzlich als Sachverständige in den Ausschuss für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtages geladen, um eine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes abzugeben. Auch bei Fachkongressen des Rettungswesens berichtet Seeger regelmäßig von den Erfahrungen mit den GNFS.

Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen hat in den vergangenen Jahren außerdem die Studie „Inanspruchnahme, Leistungen und Effekte des Gemeindenotfallsanitäters“ die Wirkung der neuen Notfallressource auf das Versorgungssystem in den Mittelpunkt gestellt. Ein Team aus Forschenden verschiedener Abteilungen der Uni Oldenburg und auch von anderen Universitäten hat dafür zusammengearbeitet und neben den GNFS-Protokollen auch Leitstellen-, Rettungsdienst- und Notaufnahmedaten ausgewertet. Auf diesem Weg wollte das Team analysieren, wie es sich auf andere Institutionen der Notfallrettung auswirkt, dass nun auch Gemeindenotfallsanitäter im Dienst sind. Außerdem kamen Hausärztinnen und Hausärzte sowie Patientinnen und Patienten zu Wort, die ihre jeweiligen Erfahrungen mit den Spezialkräften schilderten. Bei Redaktionsschluss waren die Ergebnisse der dreieinhalbjährigen Studie noch nicht veröffentlicht. „Wir können aber schon sagen, dass die befragten Patientinnen und Patienten durch die Bank weg sehr zufrieden mit der Versorgung durch die Gemeindenotfallsanitäter waren“, sagt Insa Seeger.

Dieses Feedback bekräftigt sie in ihrer Meinung, dass es sinnvoll wäre, das Pilotprojekt zu verstetigen. „Es geht darum, dass alle Hilfesuchenden eine bedarfsgerechte Versorgung erhalten, ohne dass Ressourcen verschwendet werden – und dazu kann der Gemeindenotfallsanitäter definitiv beitragen“, sagt sie.