Roboter sind mehr als Science Fiction. Sie gehören schon bald zu unserem Alltag – ist sich zumindest das Gründertrio a1robotics sicher. Die Firmengründer und ehemaligen Studenten der Universität erzählen, wie diese Zukunft aussehen kann und warum sie einen eigenen Roboter gebaut haben

Chicago im Jahr 2035. Roboter sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – sie sind künstliche Wesen, die als Helfer und Arbeiter eingesetzt werden. Den Menschen sind sie sehr ähnlich, teilweise sogar überlegen. Dieses aus dem Film „I, Robot“ bekannte Szenario mag für viele düster klingen. Der Neurobiologe Malte Ahlers, Physiker Dr. Sven Burdorf und Informatiker Dennis Borde sehen positiv in diese mögliche Zukunft. Zusammen sind sie das Gründerteam a1robotics. „Der Absatz an Servicerobotern wird laut einer Studie bis 2018 weltweit auf rund 35 Millionen steigen“, erzählt Ahlers. Gleichermaßen würden sich Forschung und Lehre in diesem Bereich intensivieren, wofür universell einsetzbare und erweiterbare Robotersysteme benötigt werden. Hier setzt das Konzept der Gründer an: Sie bauen einen Roboter, der genau das kann. Sein Name: Adam-1.

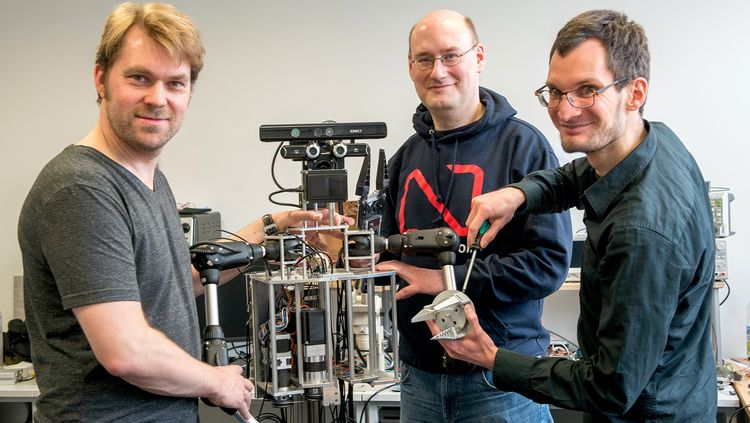

„Adam-1 hat einen Kopf und zwei Arme. Beine zum Laufen hat er allerdings nicht, dafür steht er aber auf einer Basis, die sehr beweglich ist“, erläutert Burdorf. Adams einzelne Komponenten können auch bei anderen Robotern verbaut werden. Zudem ist er so konzipiert, dass er beliebig erweitert werden kann. Adam ist ein Serviceroboter. Das bedeutet, dass er Dienstleistungen für den Menschen erbringen soll. „Wir planen, ihn zunächst als Forschungsroboter zu etablieren, insbesondere in der universitären Servicerobotik-Forschung“, erzählt Burdorf. Mithilfe von Adam-1 könne dann zum Beispiel erforscht werden, ob und wie Roboter in einer Wohnung einsetzbar seien. Beweglichkeit sei auf diesem Feld besonders wichtig. „Roboter sollen sich irgendwann selbstständig in der Wohnung bewegen, um den Menschen bestmöglich behilflich zu sein“, so Burdorf weiter. In monatelanger Arbeit haben er und seine Kollegen deshalb die Roboterbasis mit drei speziellen Rädern entwickelt, die sich aus dem Stand in alle Richtungen bewegen kann. Mit Erfolg: „Es gibt nicht viele Systeme, die so beweglich sind wie unseres“, erklärt Borde. Deshalb spezialisieren sich die drei Gründer nun zunächst auf die Roboterbasis – spätestens in sechs Monaten wollen sie die ersten davon verkaufen.

Wie kommen ein Neurobiologe, ein Physiker und ein Informatiker darauf, gemeinsam einen Roboter zu bauen? Ahlers war derjenige, der die Idee für die Gründung hatte und die erfolgreiche Bewerbung um ein EXIST-Gründerstipendium initiierte. „Ich interessiere mich schon lange für Robotik und habe mit einem eher technischen Interesse Biologie studiert“, so Ahlers. „Ich wollte die Vorgänge im Gehirn verstehen, um diese irgendwann auf einen Roboter übertragen zu können. Daher auch die Spezialisierung auf Neurobiologie.“ Als Partner kam Physiker Burdorf dazu. Ahlers Idee haben sie mit der konkreten Planung zu Adam-1 in die Tat umgesetzt. Borde stieß über einen Umweg zum Team: „Über einen gemeinsamen Bekannten hatte ich erfahren, dass Malte und Sven noch einen Informatiker suchen. Bei so einem spannenden Projekt wollte ich dabei sein“, sagt er. Pünktlich zum November 2015, dem Start der einjährigen Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium, war das Team komplett.

Warum aber heißt der Roboter Adam-1? Zum einen ist es die Abkürzung für „advanced dual arm manipulator“ – also „hochentwickelter zweiarmiger Manipulator“. Die zweite, naheliegende Erklärung: „Auch der erste Mensch hieß Adam. Da dies unser erster Roboter ist, haben wir ihn auch so genannt“, so Ahlers mit einem Augenzwinkern. Die Hälfte ihrer Förderphase ist mittlerweile verstrichen. Mit der Entwicklung ihrer Plattform liegen sie gut im Zeitplan. In sechs Monaten werden Roboter noch kein Alltag sein – doch wenn es mal so weit ist, werden die drei Gründer vielleicht einen Beitrag dazu geleistet haben.