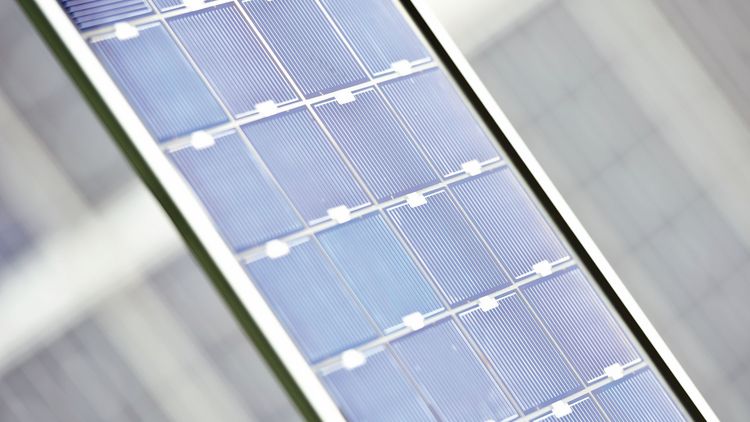

Die historische Photovoltaikanlage auf dem Energielabor stammt aus den 1970er Jahren und liefert immer noch Strom. In einer neuen Studie wurde die Leistung einiger Module durchgemessen.

10,4 Watt – so groß ist im Mittel die kürzlich gemessene Nennleistung von 18 historischen Solarmodulen, die von 1983 bis 2022 auf dem Dach des Oldenburger Energielabors Strom produzierten. Die einst als Prototypen gefertigten Module beweisen damit eine erstaunliche Haltbarkeit: Sie liefern nach Jahrzehnten im Freien und trotz erkennbarer Zeichen der Alterung heute praktisch noch die gleiche Leistung wie bei ihrer Inbetriebnahme in Oldenburg vor mehr als 40 Jahren. Das berichtete ein Team um den Physiker Dr. Martin Knipper kürzlich in einer Studie.

Seinerzeit versprach das Datenblatt des Herstellers eine etwas geringere Nennleistung. Man war vorsichtig, da die Module zu den ersten zählten, die für Anwendungen auf der Erde und nicht im Weltraum hergestellt worden waren. Es gab somit kaum Erfahrungswerte.

Ihren ersten Einsatz erlebten die insgesamt 336 Photovoltaikmodule des Oldenburger Energielabors bereits 1979. Anlässlich einer Konferenz wurden sie als Teil einer Demonstrationsanlage vor dem Kongresszentrum in Berlin ausgestellt. Anschließend absolvierten sie einen einjährigen Feldtest auf dem Telefunken-Hochhaus in Berlin, wo sie Strom für einen Sender produzierten. 1983 fanden sie ihren Platz auf dem neu gebauten Oldenburger Energielabor, einem der ersten Gebäude weltweit, das sich selbst mit Energie versorgen sollte (was allerdings nie ganz umgesetzt werden konnte).

Der größte Teil der Module ist bis heute in Betrieb. Der erzeugte Strom wird seit 2007 ins Netz eingespeist. Damit dürfte die Anlage die älteste ihrer Größe in Deutschland sein, die immer noch funktionstüchtig ist.

0,3 Millimeter

dick sind die Zellen aus monokristallinem Silizium innerhalb der Module, die den Solarstrom erzeugen. Jeweils 36 in Reihe geschaltete Zellen befinden sich zwischen zwei Glasplatten mit Aluminiumrahmen.

3,46 Kilowatt

betrug die Nennleistung der kompletten Oldenburger Anlage. Damit dürfte sie in sonnenreichen Jahren einen Ertrag von rund 3.000 Kilowattstunden geliefert haben. Das würde genügen, um einen Zweipersonenhaushalt ein Jahr lang mit Strom zu versorgen oder 15.000 Kilometer mit einem Elektroauto zu fahren.

100 Dollar

kostete Mitte der 1970er-Jahre ein Watt Nennleistung. Der Marktwert der Oldenburger Anlage dürfte demnach bei mehr als 100.000 Dollar gelegen haben. Heute haben sich die Großhandelspreise fast um den Faktor Tausend reduziert, auf 10 bis 20 Cent pro Watt.

Dieser Text ist zuerst im Forschungsmagazin EINBLICKE erschienen.