In einem Verbundprojekt untersuchen Oldenburger Wissenschaftler, wieviel Mikroplastik durch die Weser in die Nordsee gelangt und woraus dieses besteht. Für die Chemiker eine Detektivarbeit.

Im Meeresboden unter dem Great Barrier Reef, im arktischen Meereis oder in der Tiefsee – kleinste, oft unsichtbare Plastikteile, sogenanntes Mikroplastik, sind längst auch in den entlegensten Orten der Weltmeere zu finden. Nach einer 2015 veröffentlichten Schätzung landeten allein im Jahr 2010 rund 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Der allergrößte Teil dieses Mülls stammt von Land und gelangt über die Flüsse in die Meere.

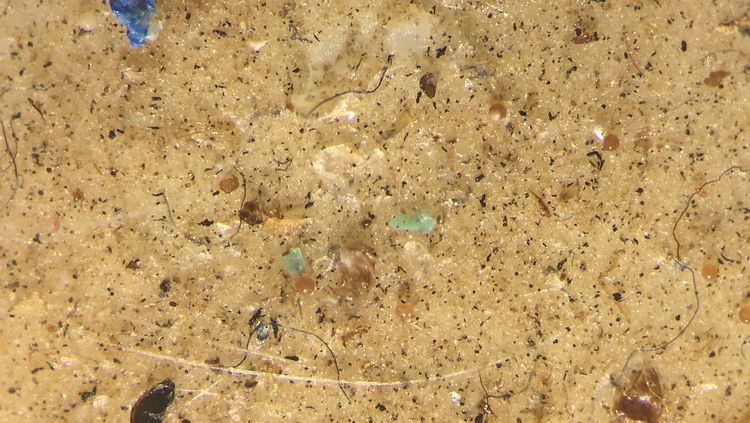

Als Mikroplastik definieren Experten Teilchen, die kleiner als fünf Millimeter und größer als ein Mikrometer, also tausendstel Millimeter sind. „Das ist alles von der Größe einer Ameise bis zur Größe einer Bakterie“, sagt Dr. Barbara Scholz-Böttcher, Leiterin der zentralen organischen Analytik am Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Universität. Die Teile entstehen zum Beispiel, wenn größeres Plastik, oft Verpackungsmüll, etwa durch Licht, Reaktion mit Sauerstoff und Einfluss von Wellen zerfällt. Ein erheblicher Teil gelangt schon als Mikroplastik in die Meeresumwelt; Hiervon nehmen Textilfasern und Reifenabrieb laut einer Schätzung der Weltnaturschutzorganisation (IUCN)den größten Anteil ein.

Von der Quelle bis zur Nordsee

Noch wissen Wissenschaftler zu wenig darüber, woher die Teilchen genau stammen, wie sie zusammengesetzt sind, wie sie sich in der Umwelt verteilen und wie schädlich sie eigentlich für Lebewesen sind. Dies umfassender zu untersuchen, ist Ziel eines großen Verbundprojekts, an dem neben der Umweltchemikerin Scholz-Böttcher von Oldenburger Seite auch der Ozeanograf Dr. Thomas Badewien vom ICBM und die Biologiedidaktikerin Prof. Dr. Corinna Hößle beteiligt sind. „Wir untersuchen am Beispiel der Weser ein komplettes Flusssystem – von der Quelle über die Mündung bis in die Nordsee hinein“, erläutert Scholz-Böttcher.

Dafür analysieren die verschiedenen Projektpartner nicht nur Proben aus dem Fluss und der Nordsee, sondern auch solche aus Kläranlagen und der Luft, um die genaue Herkunft der Teilchen zu klären. Zudem untersuchen sie Muschelproben aus den vergangenen 30 Jahren, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie belastet die Tiere sind – und wie sich dies mit der Zeit verändert hat. Andere Projektpartner beleuchten, welche gesundheitlichen Risiken für Menschen bestehen und wie die Plastikteilchen auf Kleinstlebewesen wirken. „Dieser ökosystemübergreifende Ansatz ist bundesweit neu“, betont Scholz-Böttcher.

Geringe Konzentrationen

Um die Aufgabe stemmen zu können, sind an dem Projekt „Mikroplastikkontamination im Modellsystem Weser - Nationalpark Wattenmeer: ein ökosystemübergreifender Ansatz“ (PLAWES), das die Universität Bayreuth und das Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven (AWI) leiten, neben den Oldenburgern Wissenschaftler der Universität Frankfurt, des Forschungszentrums Jülich, des Thünen-Instituts in Braunschweig sowie des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz auf Norderney beteiligt. Für drei Jahre und mit rund 2,9 Millionen Euro fördert das BMBF das im vergangenen Herbst gestartete Vorhaben.

In diesem April haben die Projektpartner zum ersten Mal in einer konzertierten Aktion Proben aus der Weser und dem Mündungsgebiet entnommen – von Schiff und von Land aus. Alle beteiligten untersuchen die gleichen Proben dabei mit verschiedenen Verfahren, um ein möglichst umfassendes Bild der Belastung zu erhalten. So nutzen beispielsweise Wissenschaftler des AWI Methoden, um die Teilchen zu zählen und deren Größe sowie Zusammensetzung zu erfassen. „Unser Ansatz ist dazu komplementär“, erläutert Scholz-Böttcher. „Denn wir analysieren die verschiedenen Plastikarten auf die Gesamtmasse des Mikroplastiks bezogen“. Dabei leisten die Forscher Detektivarbeit: Zwar ist Mikroplastik inzwischen überall in der Umwelt zu finden. Dennoch sind die Konzentrationen sehr gering und daher schwer nachzuweisen. Hinzu kommt: Plastik ist eine Mischung aus vielen verschiedenen, oft sehr komplexen chemischen Verbindungen – wie etwa Polyethylen und Polystyrol aus Verpackungen oder Polyester aus Textilien.

Anderer Umgang mit Plastik

Gemeinsam mit Kollegen hat Scholz-Böttcher in den vergangenen Jahren eine neue Methode entwickelt und verfeinert: Um an die kleinen Plastikteile zu gelangen, pumpen die Wissenschaftler beispielsweise große Mengen Wasser über 10 Mikrometer feine Filter. Während der Probennahme im April haben Doktorand Maurits Halbach und Christopher Dipke insgesamt mehrere tausend Liter Wasser so behandelt. Auf dem Filter verbleibendes Material müssen die Forscher aufwändig aufbereiten, so dass schließlich weder Sand noch kleinste Lebewesen die Plastikproben verunreinigen. Der letzte Schritt ist eine Pyrolyse: Bei 590°C wird das Material unter Sauerstoffausschluss zersetzt. Dabei entstehen je nach Plastiksorte charakteristische Bruchstücke, die die Chemiker mit einem Gaschromatographen trennen und anschließend mit einem sogenannten Massenspektrometer bestimmen können.

„Wir erhalten so eine Idee über die Grundbelastung und Wege des Mikroplastiks im Ökosystem“, erläutert Scholz-Böttcher. Zudem seien die Daten wichtig, um sie in mathematische Modelle einpflegen zu können, mit denen Wissenschaftler beispielsweise beschreiben und vorhersagen, wie sich Mikroplastik ausbreitet. Für die Umweltchemikerin sind all dies wichtige Schritte, um die Risiken für die Umwelt abschätzen zu können. Denn noch fällt es Wissenschaftlern schwer nachzuweisen, ob und wenn ja wie schädlich die kleinen Plastikteile sind. Ob schädlich oder nicht – die Chemikerin plädiert schon jetzt für einen anderen Umgang mit Plastik: „Kunststoffe sind langlebig – sie für kurzlebige Verpackungen zu verwenden ist eine Verschwendung von Ressourcen.“