Wie lässt sich das Grauen des Holocaust heute noch Kindern und Jugendlichen begreiflich machen? Eine Antwort gibt das Projekt „Heimatsucher“, das sich bundesweit an Schulen richtet – und nun Eingang in die Oldenburger Lehramtsausbildung findet.

Es war ein Schock – und zugleich ein Moment, der Kraft freisetzte. Mit dem plötzlichen Tod von Siegmund Pluznik verloren Katharina Spirawski und ihre Mitstreiter des Projekts „Heimatsucher“ nicht nur ein Vereinsmitglied und einen Freund. Sondern es endete auch die Lebensgeschichte eines Holocaust-Überlebenden, deren Weitererzählen sie sich zur Aufgabe gemacht haben. Dass die Zeitzeugen der Schoah inzwischen in ein hohes Alter kommen, war und ist der Oldenburger Doktorandin natürlich bewusst. Dennoch traf sie der Tod des 91-Jährigen unerwartet, zumal er kurz zuvor noch mit ihr telefoniert hatte.

An die Beerdigung denkt Katharina Spirawski (vormals Hermes), seit einem Jahr Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Religionspädagogik, häufiger zurück. Diese Zäsur habe ihr noch einmal eindrücklich die Mission ihres Vereins vor Augen geführt: „Wir sind tatsächlich die letzte Generation, die diese Menschen noch treffen kann. Wenn wir das jetzt nicht machen, ist es vorbei. Dann macht das keiner mehr, und die Geschichten gehen irgendwann verloren.“ Spirawski ist sich sicher: Siegmund Pluznik würde wollen, dass die „Heimatsucher“ weitermachen – und „noch mehr machen“. Es ist gewissermaßen auch sein Vermächtnis, dass sie die Initiative nun an die Universität Oldenburg und in die Region trägt.

Zuhören und "Zweitzeuge" werden

Begonnen haben die „Heimatsucher“ als studentisches Projekt. Zwei Freundinnen von Spirawski reisten 2011 aus Münster nach Israel, um Holocaust-Überlebende zu treffen. Erst danach entstand die Idee, die Biografien einerseits in Ausstellungen umzusetzen sowie andererseits Schülern ab Klasse vier damit eine andere Art des Unterrichts zu ermöglichen. Das didaktische Konzept hat die Neu-Oldenburgerin, damals Lehramtsstudentin in Osnabrück, mit entwickelt. Indem Menschen sich mit den Zeitzeugen und deren Überlebensgeschichten beschäftigen, werden sie zu „Zweitzeugen“, so der Kerngedanke. Er lehnt sich an ein Zitat von Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel an: „Wir, die wir zuhören, können zu Zeugen werden.“ So streben die „Heimatsucher“ danach, der Geschichte des Holocaust ein Gesicht zu geben, über abstrakte Fakten und Zahlen hinaus, und damit junge Menschen gezielt gegen Rassismus zu stärken.

Inzwischen haben die „Heimatsucher“ 25 Zeitzeugen getroffen, viele davon in Deutschland, und tragen deren Geschichten weiter. Mit bislang 16 Ausstellungen bundesweit haben sie 12.000 Menschen zu „Zweitzeugen“ werden lassen, 3.500 weitere bei Schulbesuchen. Aus einer Handvoll junger Leute ging 2014 der Verein hervor, der mittlerweile 75 Ehrenamtliche zählt. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder zuletzt der Israelstiftung in Deutschland.

In Oldenburg plant Spirawski nun gemeinsam mit einigen Studierenden ehrenamtlich eine weitere Ausstellung, um die „Heimatsucher“ in der Region bekanntzumachen. Auch in ihrer Forschung für die Dissertation schlägt sich das Thema „Holocaust-Education“ nieder – und in der Lehre: Zum einen plant sie eine studentische Exkursion zum ehemaligen KZ Auschwitz, wo sich auch Bezüge zu Biografien der ihr bekannten Überlebenden herstellen lassen. Zum anderen bietet Spirawski seit Januar ein Projekt unter dem Dach des Lehr-Lern-Labors „Villa GeistReich“ an: An der Schnittstelle Geschichte-Theologie-Ethik können Studierende ein Konzept der Holocaust-Vermittlung für die Region erarbeiten und später Schulprojekte mit umsetzen.

"Was immer bewegt, ist Ungerechtigkeit"

Diese unterscheiden sich je nach Jahrgangsstufe. Stets geht es aber um einen emotionalen Zugang zum Thema. „Wenn ich in Schulklassen gehe, erzähle ich zum Beispiel ganz ausführlich die Geschichte eines Überlebenden. Wie das war, ihn zu treffen, was für ein Mensch das war für mich“, so Spirawski. Sie und ihre Mitstreiter seien stets mit einem Riesenrespekt hingegangen, um dann etwa einem „netten alten Herrn“ gegenüberzusitzen, „mit dem man lacht und weint, der Wein und Kekse rausholt, der auch für einen kocht“. Den Schülern berichte sie dann später darüber, „was der erlebt hat vor der Schoah, wie das war, verfolgt zu werden – und danach weiterzumachen. Vielleicht alles verloren zu haben und trotzdem nicht aufzugeben.“ Dass jemand anderes dies weitererzähle, entlaste viele Überlebende auch seelisch enorm.

Dabei gehe es den „Heimatsuchern“ eben nicht nur um die 13 Jahre des Nationalsozialismus, sondern jeweils um eine ganze Biografie, die viele Identifikationsmomente biete. „Was immer bewegt, ist Ungerechtigkeit. Wenn wir jüngeren Schülern von einer Zeitzeugin erzählen, die richtig gut in der Schule war und nur Einsen hatte, und dann kam eine Lehrerin, die sagte, Juden sind alle dumm, und hat nur Sechsen daraus gemacht: Das können die Kinder gar nicht nachvollziehen, so ungerecht ist das aus ihrer Sicht!“ Aber sie merke auch, dass Schüler, die vielleicht selbst schon einiges durchgemacht hätten, auch Hoffnung aus den Biografien ziehen könnten, so Spirawski. „Zu sagen, okay, die haben ganz Schlimmes erlebt, aber die konnten irgendwie weitermachen, haben es geschafft, eine Familie zu gründen, haben einen Job bekommen – das kann ich auch schaffen.“

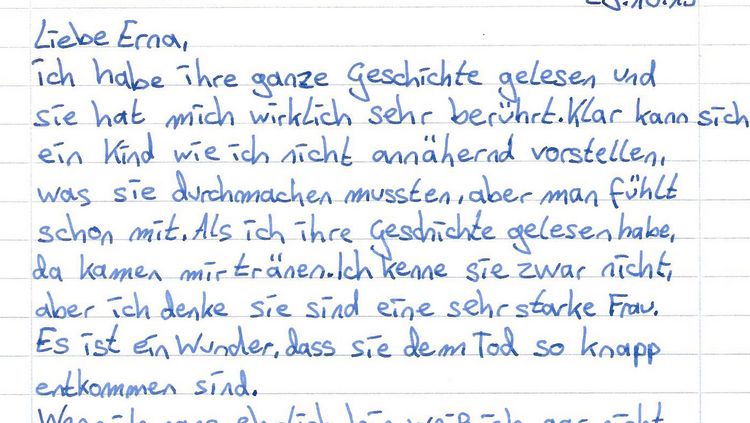

Ihre Gedanken und Gefühle können die Kinder und Jugendlichen anschließend in einem Brief an den Zeitzeugen ausdrücken, dessen „Zweitzeuge“ sie geworden sind. „Das holt das Thema nochmal auf eine Ebene, die es wirklich ganz greifbar macht“, erläutert Spirawski. Meist enthielten die Briefe in einfachen Worten die Botschaft „schön, dass du überlebt hast“ oder „wie gut, dass du noch ein Leben hattest“. Diese Empathie der Kinder sei etwas, das die Überlebenden sehr bewege. Spirawski erinnert sich an die Aussage einer Zeitzeugin: „So viele Jahre fühlte ich mich nicht als Mensch gesehen, jetzt sieht man mich als Mensch.“