Ob Gebärden, Bildsymbole oder Sprachcomputer – für Personen, die nicht oder kaum sprechen können, gibt es viele Alternativen. Welche sich für wen eignet, lässt sich mit einem Instrument ermitteln, das ein Team um Sonderpädagogin Andrea Erdélyi entwickelt hat.

In eine inklusive Kita kommt ein Kind mit Down-Syndrom, das nur wenige Worte spricht. Ein Bewohner eines Pflegeheims kann sich nach einem Schlaganfall nur noch undeutlich äußern und eingeschränkt bewegen. In einer Förderschule haben Lehrkräfte das Gefühl, dass sie ein Kind Autismus-Spektrum-Störung nicht erreichen können. So unterschiedlich diese drei Fälle sind, sie haben doch eines gemeinsam: Je besser die betroffenen Personen und ihr Umfeld andere Kommunikationsmöglichkeiten als die Lautsprache beherrschen, desto müheloser können sie miteinander in Kontakt treten. Möglichkeiten gibt es dabei viele, von Gebärden über Bildtafeln bis zu Sprachcomputern. Sie werden in der Sonderpädagogik unter dem Begriff „Unterstützte Kommunikation“ zusammengefasst.

Wissenslücken zu Unterstützer Kommunikation schließen

Prof. Dr. Andrea Erdélyi ist Hochschullehrerin für Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik. Dort leitet sie seit 2008 auch eine Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation. „In den Beratungsgesprächen, aber auch in wissenschaftlichen Studien habe ich immer wieder festgestellt, dass vielen Menschen, die etwa in Schulen, Kindertagesstätten oder Therapie tätig sind, Kenntnisse und Erfahrungen zu Unterstützter Kommunikation fehlen“, sagt sie. Für diese Zielgruppe hat sie gemeinsam mit vier Kolleginnen daher das „Oldenburger Inventar für Unterstützte Kommunikation“, entwickelt, kurz „OLI für UK“.

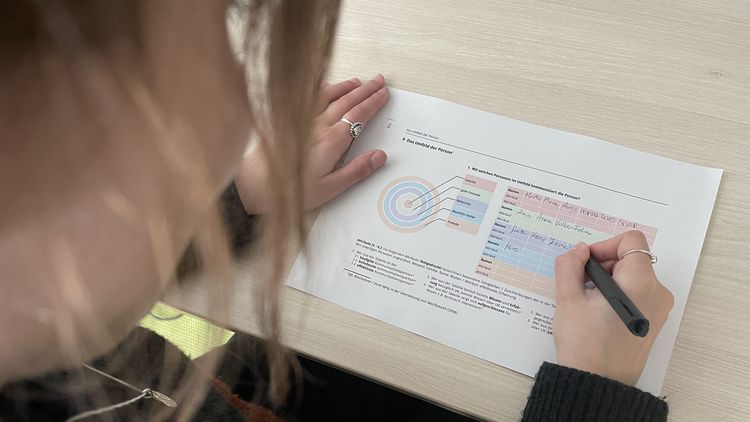

Dabei handelt es sich um eine Materialsammlung aus Fragebögen und Gesprächsleitfäden, ergänzt durch eine Handreichung der Autorinnen. Das Inventar soll es Personen aus dem Umfeld einer Person mit Beeinträchtigungen ermöglichen, deren Kommunikationsmöglichkeiten zu bestimmen und für sie geeignete Formen von Unterstützter Kommunikation zu finden. Denn nicht immer liegt es für das Umfeld einer beeinträchtigten Person auf der Hand, welche Ausdrucksmöglichkeiten sie besitzt.

Das ganze Umfeld in die Diagnose einbeziehen

„Wie eine Person kommuniziert, hat viel mit ihrem Umfeld zu tun“, erläutert Erdélyi. Beispielsweise wirken manche Kinder in der Schule sehr verschlossen, während sie sich gegenüber den Eltern umfassender ausdrücken können. Wichtig ist daher aus Erdélyis Sicht, dass Personen aus unterschiedlichen Kontexten, etwa Eltern, pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal gemeinsam eine diesbezügliche Diagnose treffen. Fragebögen für solche Prozesse gab es schon vor „OLI für UK“, etwa von dem Kölner Sonderpädagogen Prof. Dr. Jens Boenisch. „Sie eignen sich aber vor allem für die Arbeit mit körperlich beeinträchtigten Personen und sind für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen nicht ausreichend“, sagt Erdélyi. Für das Inventar erweiterte sie daher Boenischs Fragebogen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Studierenden setzte sie die überarbeitete Version in der Praxis ein und evaluierte sie fortlaufend.

Wichtig ist aus Erdélyis Sicht, am Anfang ein gemeinsames Ziel festzulegen. In einigen Fällen könne das „OLI für UK“ dazu dienen, sich einen ersten Eindruck von einer Person mit ihren Fähigkeiten zu machen. „Es lässt sich aber auch einsetzen, wenn eine Person schon mit Unterstützter Kommunikation arbeitet“, sagt Erdélyi. Dann könne etwa evaluiert werden, ob die bisherigen Kommunikationsformen noch zu der Person und ihrem aktuellen Entwicklungsstand passen.

Unterstützung von der Kontaktaufnahme bis zur Evaluation

Für das Diagnosegespräch selbst haben Erdélyi und ihr Team einen umfangreichen Fragebogen entwickelt, den Menschen aus dem Umfeld der beeinträchtigten Person gemeinsam ausfüllen. Dabei kann sich – je nach Zeit, Interesse und Möglichkeiten – auch die Person mit Beeinträchtigungen selbst beteiligen. Der Fragebogen beginnt mit Fragen zu Kommunikationsmöglichkeiten, die der beeinträchtigten Person grundsätzlich zur Verfügung stehen. Diese reichen von Zeigebewegungen über Gebärden bis zur Kommunikation mittels einem Sprachcomputer. Anschließend gilt es festzustellen, zu welchem Zweck die Person ihre Fähigkeiten einsetzen kann. Kann sie beispielsweise aus mindestens zwei Gegenständen einen auswählen, Ja-Nein-Fragen beantworten oder Scherze machen? Da Erdélyi und ihr Team ein besonderes Augenmerk auf geistige Beeinträchtigungen richten, fragen sie auch elementare kognitive Fähigkeiten ab – etwa, ob eine Person auf ihren Namen reagiert oder zu einem gesprochenen Wort ein passendes Bild zeigen kann.

In einem Auswertungsbogen lassen sich anschließend die Befunde zu unterschiedlichen Bereichen wie etwa Sprachverstehen, Grob- und Feinmotorik, Wahrnehmung oder Kognition zusammenfassen und Empfehlungen für mögliche Arten der Unterstützten Kommunikation entwickeln. „Im besten Fall setzen sich nach etwa einem halben Jahr noch einmal alle zu einem Evaluationsgespräch zusammen“, sagt Erdélyi. Auch hierfür liefert das Inventar einen Leitfaden. „Unser Ziel war es, Fachpersonen aus Pädagogik und Therapie für den gesamten Diagnose- und Beratungsprozess Materialien an die Hand zu geben, an denen sie sich orientieren können“, erläutert Erdélyi. Auch darin unterscheide sich das „OLI für UK“ von vergleichbaren Inventaren und Leitfäden.

Flickenteppich an Beratungsmöglichkeiten

In ihrer Arbeit mit beeinträchtigten Personen hat Erdélyi immer wieder erlebt, dass deren Umfeld ihre Fähigkeiten unterschätzte. „Viele schließen voreilig von den kommunikativen auf die kognitiven Fähigkeiten einer Person“, sagt sie. Hier möchte sie mit dem Inventar für Unterstützte Kommunikation Abhilfe schaffen. Dass Personen mit Beeinträchtigungen nur schwer Zugang zu alternativen Kommunikationsformen bekommen, hat aus ihrer Sicht aber auch strukturelle Gründe.

„In Deutschland gibt es einen Flickenteppich an Beratungsmöglichkeiten zu Unterstützter Kommunikation“, sagt Erdélyi. Die Beratungsstelle zu Unterstützter Kommunikation an der Universität Oldenburg ist die einzige im Nordwesten. Erdélyi und ihr Team können nur auf einen Bruchteil der Beratungsanfragen eingehen, viele Mitarbeitende sind ehrenamtlich tätig. In manchen Bundesländern übernehmen private Träger die Beratung. In anderen wie etwa Bayern gibt es ein umfassendes öffentlich finanziertes Angebot insbesondere für Lehrkräfte an Förderschulen – aus Sicht von Erdélyi der Idealfall. „Es ist mein Herzenswunsch, dass dieses Modell Schule macht und alle unkompliziert und einfach an Beratung kommen“, sagt sie.

Dieser Beitrag erschien zuerst im Blog „ForschungsNotizen Jade-Oldenburg” des Projekts „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg!” (IHJO).