Der Informatik komme bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu, sagt Prof. Dr. Astrid Nieße, die an der Universität die Arbeitsgruppe Digitalisierte Energiesysteme leitet und am Informatikinstitut OFFIS, einem An-Institut der Universität, dem Bereichsvorstand Energie angehört: „Neue, IT-basierte Ansätze sind ein Gamechanger beim Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem“, betont die Expertin. Die Oldenburger Informatik sei dabei gut aufgestellt, mit vier Energieinformatik-Professuren und einer Nachwuchsforschungsgruppe mit dem Schwerpunkt Energie.

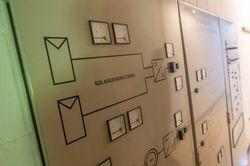

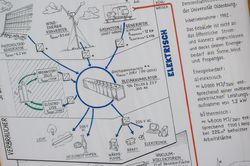

Als Sprecherin des „Zukunftslabors Energie“, eines großen, vom Land Niedersachsen geförderten Verbundprojekts, setzt Nieße alles daran, intelligente Managementsysteme, Simulationsmodelle und Energieszenarien voranzubringen und außerdem die verschiedenen Beteiligten in der Energiesystemforschung effizient zu vernetzen. Es gilt, Millionen Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Elektroautos sowie zehntausende Windräder zu integrieren, ohne dass das Netz instabil wird. Ein erleichterter Zugang zu Daten und Software sei hier wesentlich, sagt die Expertin. Im Konsortium NFDI4Energy wird unter ihrer Leitung bundesweit daran gearbeitet, die Energiesystemforschung transparenter und – mit Mitteln der Digitalisierung – effizienter zu gestalten.

Mit ihrer Arbeitsgruppe an der Universität erforscht Nieße konkret, wie Künstliche Intelligenz (KI) und das Prinzip der kontrollierten Selbstorganisation die Energiesysteme stabilisieren können. „Kontrollierte Selbstorganisation heißt, dass die einzelnen Komponenten des Systems mit autonomer Software ausgestattet sind, die den Betrieb in einer Art abgesichertem Modus steuert“, erläutert sie. Das Zukunftslabor untersucht für drei Modellsiedlungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie diese und andere Ansätze der Energieinformatik im Kleinen funktionieren können. „Nachbarschaftsquartiere sind ein wichtiger Bestandteil der Transition, aber in Deutschland sind beispielsweise Bürgerenergiesysteme oder Energiegenossenschaften noch nicht Stand der Praxis“, betont Nieße. Ein Grund mehr für die Forschenden im Zukunftslabor, in den drei Quartieren Zukunftsszenarien zu simulieren, beispielweise für die Elektromobilität. Eines der Quartiere befindet sich in Oldenburg – das Quartier Helleheide.