Unter dem Krieg in der Ukraine leidet auch die Wissenschaft. Der Botaniker Dirk Albach erzählt, wie seine Kolleginnen und Kollegen in Kiew mit den Einschränkungen umgehen.

Herr Albach, Sie arbeiten eng mit Forschenden in der Ukraine zusammen. Was bekommen Sie davon mit, wie es den Kolleginnen und Kollegen dort geht?

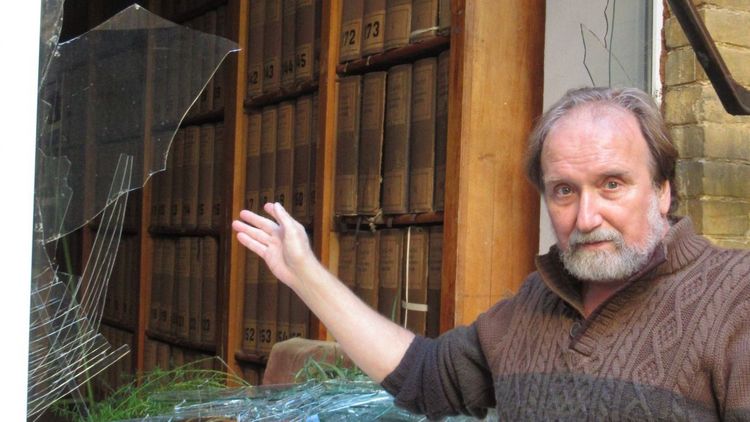

Viele meiner Kooperationspartner leben in Kiew, darunter Sergei Mosyakin, der Direktor des Instituts für Botanik der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Kiew, mit dem sich seit 2016 eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ergeben hat. Die Menschen dort leiden natürlich unter den ständigen Angriffen. Ich bin jedes Mal besorgt, wenn ich in den Nachrichten höre, dass Kiew erneut angegriffen wurde. Ich erhalte immer wieder Fotos von den Einschlägen und den Schäden dort. Meist sind das nur Details, mal eine Rauchwolke, die jemand aus dem Fenster seiner Wohnung aufgenommen hat oder Trümmer auf einer Straße. Ich habe vor kurzem mit Sergei telefoniert. Er sagt, dass sich dort ein gewisser Fatalismus breitmacht. Die Menschen würden bei den ganzen Luftalarmen nur kurz aufhorchen und dann einfach weiterarbeiten. Diejenigen, die kleine Kinder haben, gehen noch in die Luftschutzkeller. Aber viele junge Familien sind schon weg aus Kiew. Man merkt, dass gerade die Kinder weniger geworden sind im Stadtbild.

Ist wissenschaftliches Arbeiten überhaupt noch möglich?

Ja, und das ist das, was meine Kolleginnen und Kollegen dort aufrecht hält: Sie wollen sich nicht etwa einmotten und irgendwie überleben, sondern sie wollen weitermachen. Sie wollen sich an einem normalen Leben festhalten, um mit den ganzen Sorgen und Nöten des Krieges zurechtzukommen. Sie haben natürlich damit zu kämpfen, dass durchschnittlich fünf Stunden am Tag der Strom ausfällt. Aber auch da behelfen sie sich. Sie können in dieser Zeit zwar nicht am Computer arbeiten, machen dann aber etwas anderes, formulieren vielleicht etwas handschriftlich vor, das sie dann später eintippen, oder arbeiten an der Pflanze. Die ukrainischen Forschenden sind sehr stolz darauf, dass die wissenschaftliche Arbeit weitergeht und dass ihr wissenschaftlicher Output praktisch nicht abgenommen hat während des Krieges.

Die Lage für die Wissenschaft in der Ukraine ist insgesamt nicht einfach: Mehrere Universitäten sind zerstört worden, es gibt nicht mehr so viel Geld für Forschungsprojekte und einige Forschende haben die Wissenschaft ganz verlassen.

Natürlich müssen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort umstellen. Es gibt hohe Teuerungsraten bei gleichzeitig abnehmendem Budget. Und tatsächlich habe einige die Wissenschaft verlassen, insbesondere diejenigen, die aus der Ukraine geflohen sind und dann etwa in Deutschland keinen Anschluss an wissenschaftliche Einrichtungen gefunden haben. Aber es sind auch einige Forschende zurückgekommen, die jetzt wieder wissenschaftlich arbeiten. Zudem haben die Institutionen in der Ukraine, die weiter westlich liegen, Zulauf von Wissenschaftlern aus den umkämpften Gebieten bekommen, aus Donezk, Luhansk und Cherson. Beispielsweise fand kürzlich eine Tagung der Ukrainischen Botanischen Gesellschaft in Iwano-Frankiwsk in der Westukraine statt. Organisiert wurde sie von der Universität Cherson, die dort inzwischen eine Außenstelle hat. In Cherson konnte die Tagung nicht stattfinden, weil die Stadt weiterhin sehr stark beschossen wird.

Welche Art von Forschung kann unter diesen Umständen noch stattfinden?

Die Kolleginnen und Kollegen machen eher nichts Aufwendiges, Teures an Forschung, sondern arrangieren sich mit den Einschränkungen. Die sind teilweise erheblich: Die Forschungsstationen der Akademie der Wissenschaften, an der meine Mitarbeitenden noch 2018 ihre Untersuchungen gemacht haben, liegt jetzt mitten im Kampfgebiet. Da, wo jetzt gekämpft wird, haben wir kurze Zeit vorher gemeinsam mit unseren ukrainischen Partnern noch Pflanzen gesammelt. Wir denken oft daran, dass dort jetzt alles verwüstet ist. Und wegen den Verminungen wird in diesen Gebieten auf Jahre hinaus keine botanische Forschung mehr stattfinden können. Das schränkt natürlich vor allem die Arbeit der ukrainischen Forschenden sehr stark ein: Sie können ihre Feldstationen nicht mehr besuchen und Forschungsreihen nicht weiterführen, an denen sie über Jahre gearbeitet haben.

Das BMBF hat im Sommer eine millionenschwere Unterstützung für die Wissenschaft in der Ukraine beschlossen. Beobachten Sie, dass diese Unterstützung aus dem Westen für die Wissenschaft etwas bewirkt, beispielsweise eine bessere internationale Vernetzung?

Die Solidarität deutscher und europäischer Forscherinnen und Forscher ist auf jeden Fall da. Es gibt viele Unterstützungsangebote. Oft finden sich Wege, um zum Beispiel benötigtes Material auszutauschen oder Analysen hier in Deutschland zu machen, die in der Ukraine nicht mehr möglich sind. Es gibt auch den Wunsch, mit den Kollegen in der Ukraine zu kooperieren. Was aber oft fehlt, ist der persönliche Austausch. Viele ukrainische Forschende können nicht mehr an Konferenzen teilnehmen. Die männlichen Wissenschaftler unter 60 erhalten keine Ausreisegenehmigung, und viele andere trauen sich kaum auf eine Reise.

Welche Möglichkeiten haben Sie, ihre ukrainischen Partner zu unterstützen?

Wir haben zum Beispiel im Rahmen unseres gemeinsamen Projekts, das von der VolkswagenStiftung seit 2016 gefördert wurde, Gelder umgewidmet. Die VolkswagenStiftung ist da glücklicherweise recht kulant. In der Ukraine wiederum ist es teilweise nicht ganz so einfach, diese Mittel für die Forschung zu nutzen. Viele Geräte, etwa neue Computer, bekommt man gar nicht oder nur über Umwege. Es gibt sehr enge bürokratische Regeln, und um die Wissenschaft in Gang zu halten, müssen diese manchmal irgendwie umgangen werden.

Die ukrainischen Forschenden sehen es als einen ganz wichtigen Teil ihrer Wissenschaft an, die Umweltschäden durch den Krieg zu dokumentieren.

Welchen Sinn hat es, dass auch im Krieg weiter Wissenschaft gemacht wird?

Es ist ganz wichtig, die Kontinuität in der Forschung zu erhalten, gerade auch in den Pflanzenwissenschaften. Denn wenn der Krieg irgendwann zu Ende ist, braucht man die Daten. Da geht es vielfach um Fragen des Naturschutzes und ökologische Reihen. In dem Sperrgebiet um das zerstörte Atomkraftwerk von Tschernobyl etwa wird weiterhin ökologisches Monitoring betrieben. Russische Truppen hatten das Gebiet im Frühjahr 2022 fünf Wochen lang besetzt. Welche Schäden dabei entstanden sind, wurde nach ihrem Abzug dokumentiert. Solche langzeitökologischen Reihen sind ganz entscheidend wichtig für den Naturschutz, aber auch für ein grundlegendes, ökologisches Verständnis.

An was für Fragen arbeiten die ukrainischen Botanikerinnen und Botaniker aktuell noch?

Eine große Arbeit, die jetzt herausgekommen ist, ist die Rote Liste der Pflanzen in der Ukraine. Die Arbeit daran hat schon vor dem Krieg begonnen. Die Forschenden haben bewusst entschieden, weiterzumachen und diese Liste jetzt neu herauszubringen, um deutlich zu machen: Ja, Naturschutz ist weiter wichtig und wir werden weiter überwachen, was für Schäden in den befreiten Gebieten aufgetreten sind. Etwa in der Gegend von Cherson, das von März bis November 2022 besetzt war und dann zurückerobert wurde. Auch der katastrophale Dammbruch der Kachowka-Stauanlage am Dnipro im Juni 2023 ist aus wissenschaftlicher Sicht natürlich hochrelevant. Die Kolleginnen und Kollegen versuchen, irgendwie an die nun wieder trockengefallenen Flächen heranzukommen, um zu schauen, was mit der Vegetation passiert.

Der Krieg ist auch für die Umwelt eine Katastrophe.

Genau. Und die ukrainischen Forschenden sehen es als einen ganz wichtigen Teil ihrer Wissenschaft an, diese Schäden zu dokumentieren.

Was bedeutet Ihnen persönlich der Kontakt zu den ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?

Ich finde es extrem wichtig, den Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, dass wir wollen, dass die Ukraine – eine freie und friedliche Ukraine – ein Teil von Europa ist. Und dazu gehört der persönliche Kontakt. Deshalb nehme ich es sehr ernst, dass ich vor Kurzem Ehrenmitglied der Ukrainischen Botanischen Gesellschaft geworden bin. Diese Ehrenmitgliedschaft ist zum einen ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten, auch auf meiner Seite. Zum anderen steckt der politische Wunsch der Ukrainischen Botanischen Gesellschaft dahinter, sich mit den mitteleuropäischen Kollegen stärker zu vernetzen. Das möchte ich unterstützen und werde den Kontakt mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall intensivieren. Zudem unterstütze ich alle Kolleginnen und Kollegen, die Kontakte in die Ukraine hinein aufbauen wollen.

Interview: Ute Kehse